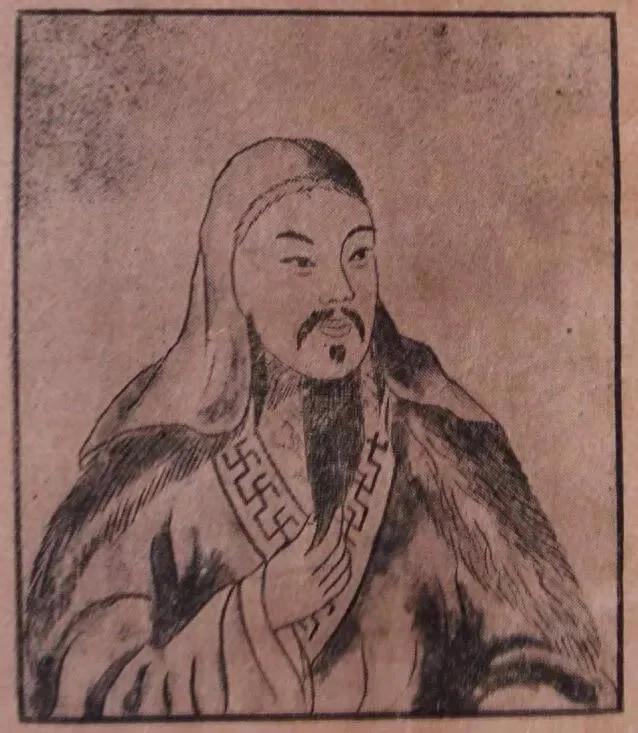

1863年夏天,四川大渡河畔,暴雨如注。一位身着黄袍的将领,神色凝重地伫立在岸边,眼睁睁看着被洪水无情吞没的浮桥,口中喃喃自语:“此天亡我,非战之罪!”此人正是太平天国的翼王石达开。想当年,他曾在战场上叱咤风云,把曾国藩逼得两度投水自尽,尽显英勇无敌的风采。

然而,谁能料到,在人生的最后一场战役中,他竟因“庆祝幼子降生贻误战机”,沦为了清军的阶下囚,实在令人唏嘘。更具讽刺意味的是,同样作为太平天国顶梁柱的李秀成,在自己的绝笔中写下了对石达开的终极评价:“外看文武双全,实则无大智慧”。

这就不禁让人疑惑了,为何这位被清军畏惧地称为“最悍之贼”的军事天才,在战友眼中却成了目光短浅的庸才?在这千年的历史烽烟背后,究竟隐藏着怎样一种权力绞杀下的人性困局呢?

一、少年战神的神话:24岁逼曾国藩投水的战场魔术

一、少年战神的神话:24岁逼曾国藩投水的战场魔术1855年,鄱阳湖口,一场惊心动魄的战役在此打响。年仅24岁的石达开,以一场堪称“关门打狗”的绝妙战术,惊艳了整个历史舞台。战斗中,他巧妙地故意放湘军的轻舟进入鄱阳湖,待其深入后,迅速果断地封锁湖口,紧接着对长江水师发起火攻,一举缴获了曾国藩的旗舰。此役过后,湘军损失惨重,“辎重尽失,文卷俱焚”,曾国藩更是羞愤难当,投水自尽,好在最终被部下救起。经此一役,石达开“战神”的威名迅速传遍大江南北,令人闻风丧胆。

这位出身于广西富户家庭的少年将领,16岁时,被冯云山以“共享天下”的美好愿景吸引,加入了拜上帝教。此后,他一路高歌猛进,19岁便获封王爵,24岁时更是在长江流域纵横驰骋,无人能敌。他不仅在战场上擅长灵活多变的运动战,展现出卓越的军事才能,还在安庆积极推行“易制改革”。在改革中,他允许土地私有,大力恢复商贸活动,一系列举措之下,使得皖南地区迅速发展,成为了太平天国最为富庶的粮仓,为太平天国的发展提供了坚实的物质基础。就连他的死敌左宗棠都不得不承认:“贼之才智诸贼之上,颇以结人心为急”,足见其才能之出众,影响力之大。

然而,战场上的石达开越是光芒万丈,在权力场中,他的致命短板就越容易被忽视。1856年,天京城内风云突变,刀光剑影,一场改变无数人命运的变故悄然来临,而石达开在这场变故中的抉择,将彻底改写他的人生轨迹。

二、天京事变的困局:密谋者的两难赌局

二、天京事变的困局:密谋者的两难赌局1856年9月2日凌晨,北王韦昌辉突然血洗东王府,杨秀清及其部众2万余人惨遭诛杀。这场震惊太平天国的内讧,史称“天京事变”,而它的背后,其实源于石达开与韦昌辉的一次密约。当时,他们借洪秀全的密诏,计划诛杀专权跋扈的杨秀清,但同时约定“只除首恶,不累无辜”,力求将这场内部斗争的影响控制在最小范围。

致命失误1:政治博弈中的“骑墙术”

石达开在收到勤王诏书后,并没有立刻采取行动,而是选择滞留武昌,持观望态度。他或许是想在这场复杂的政治博弈中,找到最有利于自己的时机。然而,待韦昌辉孤军入京实施屠杀后,他却又以“滥杀”为由,严厉斥责自己的盟友。不仅如此,他还对杨秀清的余党加以庇护。这种既想除掉政敌,又不愿让自己沾上血腥的算计,看似精明,实则愚蠢至极。最终,他的这种态度导致韦昌辉对他反目成仇,甚至展开追杀。无奈之下,石达开只能在连夜用绳子缒城逃亡,狼狈至极。

致命失误2:分裂集团的“意气战”

在遭到洪秀全的猜忌后,石达开没有冷静地寻求解决之道,而是意气用事,竟率20万精锐部队愤然出走。这一冲动的决定,使得太平天国兵力折损过半,元气大伤。李秀成痛心疾首地评价道:“将合朝好文武将兵带去,此误至大”。更让人觉得讽刺的是,石达开率领的这支“远征军”,在接下来的六年时间里,竟然没有培养出一位名将。最终,在大渡河畔,他们又因为庆祝幼子出生,白白延误了宝贵的战机,遭到土司的围歼,落得个全军覆没的悲惨结局。

三、李秀成的锐评:战神陨落的三重悖论

三、李秀成的锐评:战神陨落的三重悖论被俘后的李秀成,在《自述书》中,只用了短短12个字,就精准地戳破了石达开的战神神话:“外看文武双全,实则无大智慧”。这简短的评价背后,实际上隐藏着三层深刻的历史逻辑:

1. 军事天才≠政治智慧

石达开在军事战术方面确实天赋异禀,他能够巧妙地运用火攻战术,成功击破湘军水师,展现出卓越的军事指挥才能。然而,在政治智慧上,他却显得极为匮乏。他根本看不懂杨秀清“天父附体”这一宗教权威手段,对凝聚起义军所起到的关键作用。诛杀杨秀清这一行动,虽然看似除掉了一个权臣,但却从根本上动摇了拜上帝教的神圣性,使得太平天国的军民们信仰崩塌,人心惶惶,为太平天国的衰落埋下了隐患。

2. 个人英雄主义≠组织生命力

对比李秀成采用“围魏救赵”的策略,成功解天京之围的体系作战,石达开则始终过度依赖个人的军事天赋。他虽然带走了太平天国的精锐部队,但却没有建立起稳固的根据地。在后续的战斗中,他采取的是流寇式的作战方式,这种作战方式不仅无法有效巩固战果,还会不断消耗部队的士气。长此以往,他的部队最终变得“军心涣散如行尸走肉”,毫无战斗力可言。

3. 战术胜利≠历史大势

1863年,大渡河畔,石达开与70年后的红军面临着相似的绝境:同样需要在短短3天内渡河,同样遭遇了追兵的紧迫威胁。然而,红军凭借着高度的纪律性,成功完成了“飞夺泸定桥”这一伟大壮举,成功突破困境。而石达开的部队呢,却因为拖家带口,还忙着庆祝世子降生,白白延误了48小时的宝贵时间。正是这关键的“黄金两天”,最终决定了石达开这位战神陨落的悲惨结局,实在令人扼腕叹息。

四、历史棱镜:猛将困局的现代启示石达开的悲剧,并非偶然,恰恰是传统农民起义局限性的一个典型缩影:

权力观的短视

他将洪秀全仅仅视为一个可以被取代的世俗领袖,却完全无视了洪秀全“上帝之子”这一符号,对于起义合法性所起到的重要支撑作用。这种短视的权力观,使得他在权力斗争中屡屡犯错,最终失去了人心,也失去了自己的立足之本。

人才链的断裂

在石达开率领部队出走的六年时间里,竟然没有培养出一位新锐将领。反观李秀成,他积极提拔汪海洋、谭绍光等新星,成功构建起了太平天国后期的人才梯队,为太平天国的延续提供了人才保障。石达开在人才培养方面的失败,无疑加速了他自己和部队的灭亡。

组织力的溃散

红军能够以“纯战斗部队”的高效模式突破天险,而石达开的军团却带着大量家眷、财宝行军。这样的队伍,本质上仍然是旧式的流民武装,缺乏严格的组织纪律和高效的行动力。在面对严峻的战斗形势时,自然难以应对,最终只能走向失败。

正如李秀成在绝笔中的叹息:“若早以我为帅,事未可知”。历史无法重演,没有如果,但石达开的陨落却如同一记警钟,警示着后人:真正的统帅,不能仅仅凭借个人的英勇和才华,更必须让个人的锋芒巧妙地消融于时代大势的洪流之中,顺应历史发展的潮流,才能成就一番真正的伟业。

基层农民的残杀和算计最直接最没有下限,所以韦昌辉和石达开被杨秀清欺压得心理变态了,已经没有办法正常思考…