【清代文官行文的基本原则】

在清代,针对京内外各个衙门所使用的文书,制定了统一且规范的制度。具体而言,无论文书的行文方向是上行、下行还是平行,皆需严格遵循相应的定制,诚如所言:“凡官文书,上行下行平行,各别有制。”

所谓上行文,乃低品级衙署向高品级衙署所呈递的公文运作形式;下行文,则是上级机构针对下级机构所施行的行文方式;而平行文,指的是品级相同的衙署之间展开的公文交互往来。此三种行文类别,在行政运作体系中,各自承担着特定的信息传递与公务沟通功能,共同构建起完整的公文流转架构。

例如,于京师各衙门与宗人府之间的公文往来存在特定规制。京师各部院向宗人府行文时,采用“咨呈”这一文种;而宗人府对各部院行文,则使用“咨”。此差异源于宗人府在行政等级上相较各部院稍高,然而,二者并非典型的严格上下级隶属关系。基于这种特殊的行政架构关系,在公文格式及用词等行文方面,仅呈现出细微差别。

例如,在古代官府文书往来体系中,六部作为从一品衙门,与多为三四品的各寺、监之间,因存在显著等级差异,故六部行文至寺、监时,采用上级对下级的常规通用文书格式——“札”。反之,各寺、监行文于六部,则使用“咨呈”。从该文书名称的语义内涵分析,“咨呈”体现的是下级衙门向上级衙门,或者低等级机构向高等级机构进行汇报的行文逻辑。

在封建官僚体制中,都察院与六科具有独特地位。明代,此二者各自独立运行,有着明确的职能划分与组织架构。然而,至雍正时期,朝廷对监察体系进行重大调整,推行科道合一之制,将六科整合并入都察院。经此变革,六科遂成为都察院下属的特定机构,其职能与运作皆融入都察院整体监察体系之中。

然而,六科在体制中始终占据重要地位。因而,在与都察院行文时,采用的并非 “咨呈”,而是 “呈文”。虽 “呈文” 与 “咨呈” 存在一定相似性,但 “呈文” 在措辞表达上,相较 “咨呈”,略减了几分谦抑之意。

与之同理,在封建官僚体系中,各省督抚与六部从名义而言,存在上下级之序。然而,鉴于督抚依惯例兼任兵部与都察院相应官衔,在名分上亦归属部院“堂官”范畴。基于此,督抚行文至六部时,采用“呈文”这一特定文书形式。

在清代公文体系中,官员向皇帝呈递的文书占据核心地位。其主要类别为“题本”与“奏本”。具体而言:

在政务处理规范中,各类涉及朝廷内外、机构上下的公事,均以题本作为正式的上行文书;而官员个人相关的私事,则采用奏折形式上奏。若出现将本应通过题本奏报的事务以奏折呈上,抑或本应使用奏折奏明的事项却采用题本的情况,涉事官员将面临罚俸三个月的惩处。

在政务处理中,题本与奏本不仅在概念范畴上需严格区分,不容混淆,且于具体书写格式方面,亦务必精准无误,不得有丝毫差错。一旦有所违背,便将面临严苛惩处。据《大清会典》记载,惩处内容具体如下:

对于题奏事件,若其本应密封却未密封,或者本不应密封却进行密封处理,相关责任人皆将被处以罚俸六个月的惩处。

若于文本之内出现衔名书写错误、字画存在讹误,抑或是于旁侧添加注释等情形,相关人员皆将被处以罚俸一月之惩处。

若在题奏事件中,为求简便而采用官名、地名之简称,抑或出现列衔列名与既定体制相悖之情形,相关人员将被罚俸三月。

在公文处理过程中,若出现抬头错误,司职官员将被处以罚扣三个月俸禄的处罚,而堂官则罚扣一个月俸禄;若存在缮写潦草之情形,司职官员亦需罚俸三个月;对于翻译有误的情况,负责翻译的笔帖式将被罚俸两个月。

若本章出现墨染或破损之情形,涉事人员将遭罚俸一月之惩处;若于本内擅自挖补年月,相关责任人则会被处以罚俸六个月之处罚。

在封建王朝的政治体制下,官员向皇帝呈递题本与奏本,此乃意义重大且庄重肃穆之举,其间深刻彰显了皇权独尊这一核心原则。

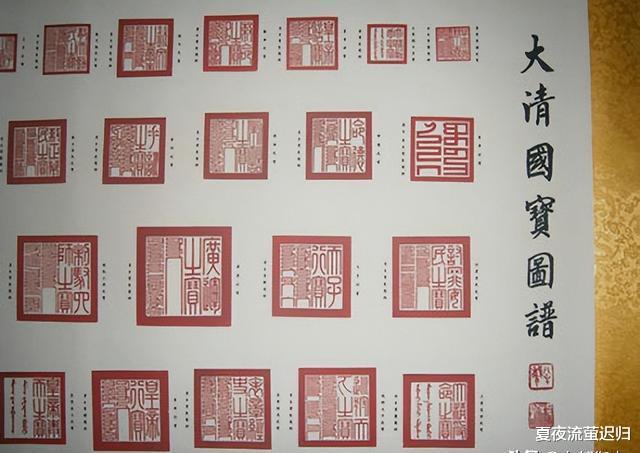

【按制式用印】

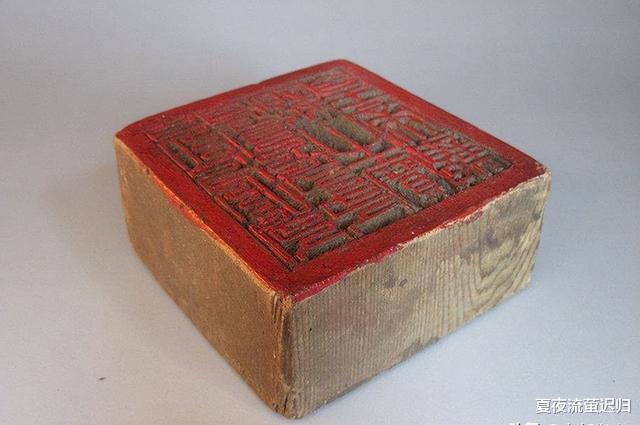

印信,作为权力与威严的象征,在封建国家的行政体系中,充当着各机关间行政指令传达与指挥的关键媒介。其中,清代所施行的印信制度堪称严谨,该制度对于提升国家机构行政效能具有举足轻重的意义,在封建行政制度发展历程中占据着独特地位。

对于各衙门官印,依据等级差异,在材质、印纽、尺寸、文字及文体等方面均设有详尽规制。鉴于此内容已在先前文章着重阐述,故在此不再赘述。

在各行政机构中,均明确指定了特定的印信收掌人员。印信收掌者肩负着不可推卸的责任,严禁随意将印信移交予其他人员;同理,非指定收掌人员,绝不可擅自接手印信管理工作。

例如,于地方行政体系中,各省布政司、按察司、盐运司以及府级机构之经历官印,皆由经历官员自行执掌。若上级官员擅自将经历之印信收缴并私自使用,依据相关规定,该上级官员将面临降一级调用之惩处。

在行政事务中,印信的遗失被视作极为严重的失职情形。无论地方各级官员的官印存放于衙门之内,抑或官员私邸之中,一旦遭窃贼盗取而致丢失,相关官员即面临革职之惩处。然而,若在印信遗失后,官员能够凭借自身能力成功寻获并拿获窃贼,则可酌情减轻处分,不过,所受最轻处分亦为降一级调用。

于京城之内,各衙署对堂印的管理秉持更为严谨的规范。具体而言,每月会安排四名司官依序轮流负责监用堂印,且在使用堂印之际,有着特定的要求。

每月,均会专门选派满、汉司官各两名,共计四员,依日期依次轮流负责监用堂印。每日,笔帖式需依规领取堂印钥匙,届时开启堂印。先用印于寻常稿件,而后用于题本。用印完毕,笔帖式需将堂印钥匙及印单交予承笔帖式,由其呈送。此外,每当监印司员履职期满一月,需提前呈文至堂署,以便派员进行更替交接。

在明代以降的历史时期,官员任职的印信制度发生了显著变化。明代之前,官员履新之际,通常会铸造专属新印以行使职权。而自清代起,印信交接制度得以确立,依据相关规定,前任官员在卸任交接时,务必将旧印完整移交给继任者。唯有在极为特殊的情形下,才会另行铸造新印。

随着时间的推移,印信因长期使用,易出现字迹漫漶或损坏等状况。一旦发生此类情形,便需及时予以更换。若官员在印信字迹呈现漫漶之态时,未能即刻奏请更换,将处以罚俸六个月的惩处。当新印颁发后,倘若官员未在规定期限内上缴旧印,同样会被施以罚俸六个月的处罚。

在印信使用规制方面,有严格的既定准则。于京城内,各衙门理应依据规范,正确选用相应印信。若出现应使用堂印却错用司印,或该用四印却误以堂印代之的情况,以及地方各级官员印信使用不当,均将被处以罚俸三个月的惩处。

于外部各衙门间流转之公文,以及呈送上级部门之各类事项文书,均应于文书正面加盖印章。文书如有增添批注或拼接接口之处,同样需加盖印章以作标识。若出现印章遗漏未盖之情形,相关责任人将处以罚扣一年俸禄之惩处。

于京城及外地任职的各级官员,在用印过程中,需严格遵循登记造册制度。各层级衙门均置有“号簿”,用于详尽记录官员用印的具体时间与用印数量。一旦出现未及时登记或登记信息失准的情况,涉事官员将面临罚俸一年的惩处;若情节较为严重,还会遭受降级乃至革职的处置。