2025年3月21日凌晨,湖北大学阳逻校区附近水域的一则通报,让全网揪心的失联事件画上句号——19岁的大一女生张某某被确认溺亡,校方称“初步排除案件”,但家属的质疑声却将舆论推向另一场风暴。

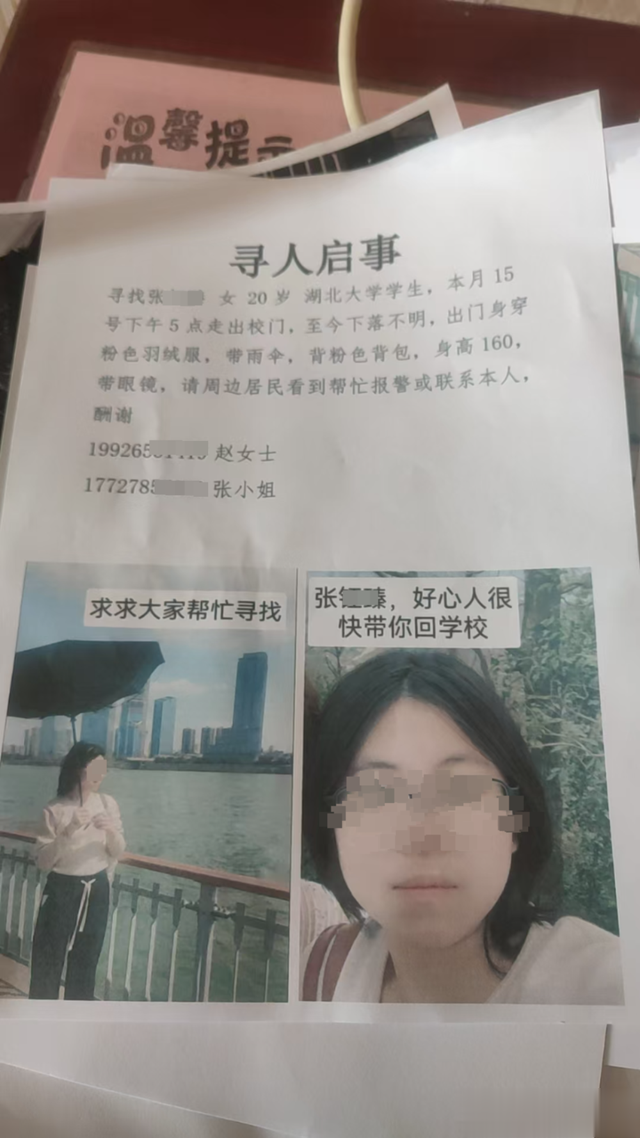

在3月15日下午5点,张某某独自一人离开学校,监控捕捉到她生前最后的身影。在54分钟后,她的手机信号就定格在了距离校园1公里的鄢家湖畔,随后就彻底消失了。

家属透露,她的两部手机均被找到,但全部关机,其中一部甚至出现在湖边百米外的荒僻小屋,被村民捡到后试图刷机。但更让人感到诡异的是,她离校时所穿的羽绒服、随身包袋和眼镜这些私人物品,竟然在3月18日被环卫工人在湖边发现了。

对这种情况网友们也是提出了几点的疑问:

第一个问题:为什么手机会分散在不同的地点?第二个问题:从失联到遗体发现期间,为什么校方3天后才通知到家属?

张某某的姐姐在接受采访时直言,妹妹与室友关系紧张,“不同专业混住,像被排挤”。

家属质疑,校方是否忽视了学生心理状态?尽管校方通报称“全力配合善后”,但未回应宿舍矛盾的具体细节。

然而,大学宿舍矛盾绝非个例。据统计,2024年全国高校心理咨询报告中,超30%的学生曾因宿舍关系产生心理压力。当成年人的社交困境遇上校方的“流程化处理”,悲剧或许早已埋下伏笔。

事件发酵后,“#大学宿舍该强制按专业分配吗#”登上热搜。有网友指出:“校方通报过于冰冷,一句‘排除案件’就能终结追问吗?”更多人呼吁,高校需建立更完善的心理干预机制,而非仅依赖“事后通报”。

2025年教育部发布的《校园安全白皮书》显示,近五年高校学生非正常死亡案例中,心理问题占比达47%,而宿舍矛盾是重要诱因之一。

张某某的悲剧,其实也撕开了大学管理的隐疾。从失联到搜救,家属与校方的信息差暴露了应急机制的滞后;从宿舍矛盾到心理疏导,校方的沉默则折射出责任模糊。

一条生命的逝去,不应该停止于“排除案件”这样的结论。当校园安全与心理健康成为社会焦点,我们需要的不仅是真相,更是从制度到人性的全面革新。