在上甘岭战役中,美军和志愿军的火力差距极其悬殊,美军的火力甚至碾压志愿军20倍。但即使美军集中全部火力狂轰滥炸,也还是拿不下上甘岭高地,这是为什么?

坑道的保护

1952年6月,上甘岭战役打响之前,“联合国军”的夏季攻势徒劳无功,志愿军与“联合国军”的战线就此僵持于“三八线”附近。美国见迅速取胜的希望几乎为零,便向中朝两国提出了谈判。

然而,美国的谈判只是缓兵之计。为了争取更大的战略利益,美国一手假意谈判,另一手则策划了“摊牌行动”,由美军第8集团军司令范弗里特执行。

范弗里特是“火力制胜论”的坚定拥护者,他每次作战前都会准备超标5倍以上的弹药量,用炮火代替步兵作用,从而减少伤亡代价。

到了10月,美国在“联合国军”修整完毕后,悍然撕毁和平谈判局面,正式发起“摊牌行动”。范弗里特在上甘岭阵地前集中了320余门火炮,准备在这里炸出防线缺口,企图为美军大部队直插志愿军腹地奠定胜局。

而驻守上甘岭的志愿军第15军也迅速进入作战状态,依托前期挖掘的坑道工事进行防守反击,上甘岭战役就此打响。

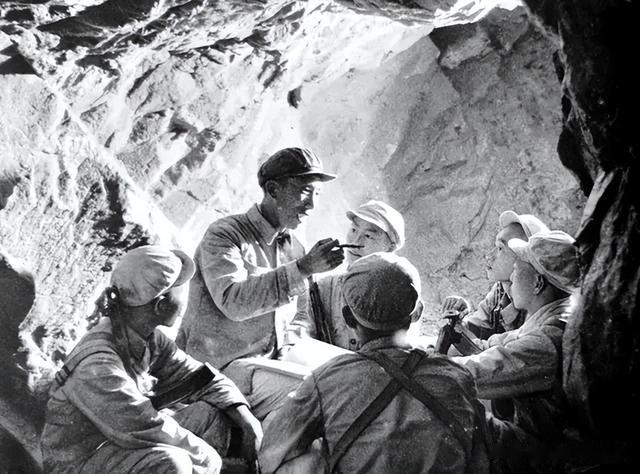

得益于陈赓大将此前强调过坑道战术的重要性,第15军在上甘岭早已进行过大规模坑道作业,共修建了三条大坑道、八条小坑道和三十多个简易防炮洞,尤其是作为主坑道的1号坑道,全长80余米,顶部有30米厚的石灰岩,足以抵御美军弹如雨下的炮火覆盖。

灵活机动防御

在坑道的保护下,尽管美军的炮火密度高达每秒落弹6枚,但坑道内的志愿军战士却始终安然无恙。在美军停止炮击,切换到步兵冲锋的模式时,志愿军战士们便会从坑道中一跃而起,向美军发起反击。

范弗里特是个过度迷信火力的将领,他的火力固然凶猛,但步炮协同却做得相当差劲,没有重视步兵的作用。当美军炮击结束后,步兵的冲锋总是迟滞一步,这让志愿军有充足的时间窗口部署火力。志愿军在上甘岭补下的铁丝网、坑道、碉堡等工事组成了周密的防御体系,对无脑冲锋的美军步兵造成了很大杀伤。

而且美军在上甘岭遇到了志愿军先进的战术应对--灵活机动防御。在传统军事理论中,作为防守方的部队是应该尽可能加固工事,依托工事进行作战,不要冒险进入到进攻方的阵地。但志愿军却在火力弱势的情况下,大胆地采用了机动防御战术。

从10月19日到11月10日,志愿军利用美军不熟悉夜战的弱点,发起了400多次出动出击,累计歼敌6500余人,将美军打得夜不能寐、心惊胆战。战后,美军的一些指挥官回忆起上甘岭战役时无奈地表示:说志愿军是防守的一方完全不准确,实际上美军只能在白天发起攻势,到了晚上,难以入眠的就轮到美军了。

在上甘岭战役中,志愿军并没有像硫磺岛的日军那样,仅仅待在坑道里死板待守,而是用灵活的主动出击扰乱美军的进攻节奏,这也是美军始终无法打下上甘岭战役的重要原因。

志愿军的炮火反击

在上甘岭的僵持战打到11月中旬的时候,即使美军后勤能力强大,炮兵的火力也出现了明显滑坡,而此时最前线的志愿军第15军得到了新一批火炮的援助,甚至其中包括苏式“喀秋莎”火箭炮这样的大杀器。此消彼长之下,志愿军对美军发起炮火反击的条件已经成熟。

在第13兵团司令邓华的指挥下,炮兵第2、第7师以及火箭炮第209团均投入上甘岭战役,志愿军火炮总数达到了150余门、迫击炮290余门,这些火炮大大加强了上甘岭守军的火力条件,并对美军造成了沉重打击。战后统计,美军大约有七成的伤亡是遭受了志愿军炮火反击造成的。

此外,志愿军的投掷弹药也起到了火力补充的作用,战士们可以凭借熟练的投掷技巧,在不露出身体的情况下向地表的美军发起攻击。

上甘岭战役的两个多月里,志愿军累计消耗手榴弹15万枚,若是加上缴获美军那里的手雷,数字会更加夸张。15军军长秦基伟在后来总结上甘岭战役时表示,我军取胜的三大法宝就是坑道、火炮和手榴弹。

打到11月底的时候,美军再也无法忍受高昂的伤亡代价,无奈地中止了“摊牌行动”,上甘岭战役以志愿军的全面胜利落下帷幕。在这场残酷的阵地战中,志愿军以伤亡1万1千人的代价,歼灭了2.5万“联合国军”的兵力,为抗美援朝的最终胜利奠定了坚实基础。