在全球半导体产业链重构与地缘竞争加剧的背景下,中国半导体设备国产化已从“可选项”升级为“必选项”。这场跨越周期的产业突围,不仅需要硬核技术的持续突破,更需生态协同的智慧与全球竞合的格局。

企名片创新研究院今日发布《创新先锋企业-半导体设备最具合作价值50强》榜单,涵盖前道晶圆制造、后道封装测试、半导体材料制备、辅助与配套、以及新兴领域设备五大核心领域。这些企业不仅填补了国产化空白,更以技术突破重塑产业格局——从晶圆量测的纳米级精度到碳化硅测试设备的量产落地,从混合键合设备的工艺革新到AI驱动缺陷检测的效率跃升,榜单企业正以“硬科技”打破海外垄断,推动中国半导体产业从“追赶”迈向“并跑”。

创新先锋亮点速览

1.检测设备智能化:AI重塑质控体系

AI算法与精密光学结合推动国产设备向亚微米级精度迈进。昂坤视觉(AI光学检测)、中安半导体(晶圆量测)等企业通过“AI算法+精密光学”组合,将缺陷检测精度提升至0.1μm级,并覆盖第三代半导体(如SiC、GaN)的关键工艺环节。虽然国产化率仍不足10%,但大基金二期对中安、昂坤视觉的连续投资,正推动国产设备向EUV光罩检测、亚微米级精度迈进。

2.刻蚀与薄膜沉积技术向先进制程延伸

全球晶圆厂扩产潮(2025年新建18座晶圆厂)推动前道设备需求,同时AI与HPC对先进制程的依赖加速国产设备在原子级工艺领域的追赶。思锐智能的ALD薄膜均匀性达±1.5%,适配5nm以下High-K介质层需求;邑文科技的刻蚀设备支持氮化硅等高难度材料,速率均匀性控制在±2%以内。国产技术正从成熟制程向14nm/5nm节点突破,与北方华创、中微公司等头部企业的亚埃级刻蚀技术形成协同。

3.先进封装与混合键合技术成为国产突破焦点

榜单中超过10家企业布局先进封装设备,如泓浒半导体的晶圆传输自动化技术,标志着国产设备在TSV、Fan-Out等领域逐步打破国际垄断。青禾晶元的混合键合设备通过多材料层堆叠技术实现高密度互连,精度达±0.5μm,适配Chiplet异构集成场景。博纳半导体的临时键合/解键合设备解决超薄晶圆翘曲问题,已导入头部封装厂验证。

核心基金全景

当前半导体设备基金布局呈现“国家主导+地方协同+产业绑定”的三层架构。从技术路径看,资本正从替代成熟制程转向攻克先进节点(如中微公司5nm刻蚀设备),并强化“设备-材料-工艺”协同(如上海精测绑定精测电子显示检测技术)。

【国家战略基金】国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)、国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)。【地方产业基金】广东粤澳半导体产业投资基金(有限合伙)、苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)、扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡尚稳产业投资合伙企业(有限合伙)、合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)、武汉光创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海先进一期集成电路股权投资基金(有限合伙)、合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡华海金浦创业投资合伙企业(有限合伙)、北京高精尖产业发展投资基金(有限合伙)、北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)。【市场化半导体基金】深圳市创新投资集团有限公司(深创投)、深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州顺融进取三期创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)、北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙)、深圳卓源星拓创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴沃赋汇臻创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州峰瑞睿佳创业投资中心(有限合伙)、常州武岳峰仟朗二期半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)。【产业资本基金】比亚迪股份有限公司、中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳联想天使科技创业投资合伙企业(有限合伙)、中微半导体设备(上海)股份有限公司、长存产业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)。榜单企业介绍(部分)

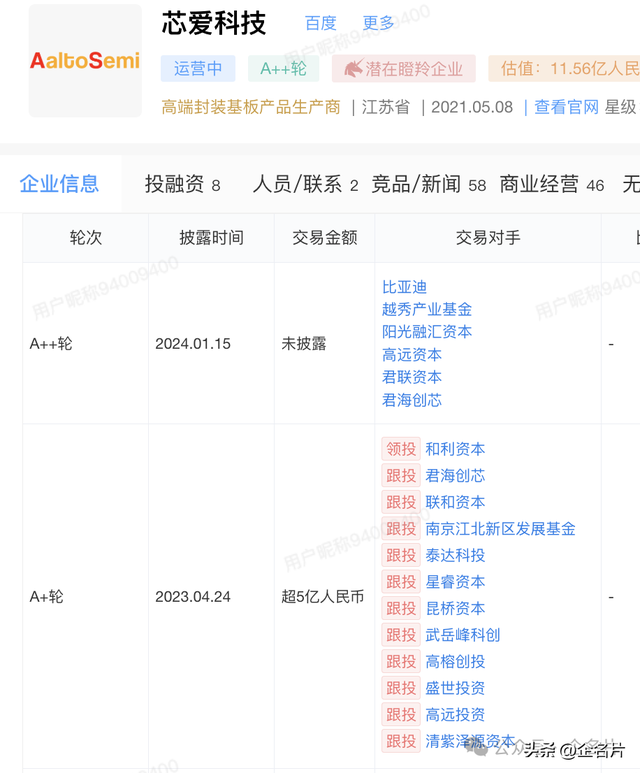

芯爱科技 | 2021年 | 南京市|A++轮

芯爱科技(南京)有限公司成立于2021年,专注于高端封装基板的研发与生产,其核心产品包括适用于AI、CPU、GPU及车用电子等领域的FCBGA(ABF)基板,以及满足轻薄化需求的Coreless ETS基板等。公司以高精密、高洁净度的智能化生产基地为依托,打造了覆盖设计、生产、测试的全链条服务,产品已通过日月光、长电科技等头部封装企业的认证,并实现规模化量产。2024年,其FCBGA基板成功应用于全球最大手机芯片供应商,车规级产品也凭借严苛的质量标准打入汽车电子市场。

公司汇聚了来自国际顶尖半导体企业的资深团队,包括15位以上拥有超20年经验的IC设计、封装及基板领域专家,形成行业稀缺的复合型技术力量。这种技术积淀支撑了其独创的AaltoFlash制程工艺,可将制程精度提升至6微米以下,良率及生产管理达到国际一流水准。目前,南京浦口的两期生产基地占地415亩,一期工厂仅用59天完成封顶,2024年已形成年产超70万片高端基板的产能,满产后年产值预计突破50亿元。

2024年1月完成累计超25亿元融资,比亚迪、越秀产业基金等战略投资者加入,强化了其在车用电子领域的产业链协同能力。同年末再获15亿元银团贷款,用于ABF基板扩产,并与6家银行建立长期合作。其产品已获得全球十大封装厂中七家的订单,Coreless ETS基板年出货量超千万颗,FCBGA产品自2024年4月量产以来持续放量,标志着国产高端基板正式突破海外垄断格局。

思锐智能 | 2018年 | 青岛市|B+轮

思锐智能是一家聚焦半导体前道工艺设备研发与生产的高科技企业,成立于2018年,总部位于青岛,并在北京、上海设有研发中心。公司核心产品包括原子层沉积(ALD)设备和离子注入(IMP)设备,广泛应用于集成电路、第三代半导体(如碳化硅、氮化镓)、新能源等领域。通过2018年全资收购芬兰ALD技术先驱Beneq公司,思锐智能整合全球研发资源,建立了覆盖12英寸晶圆制造的高端设备体系,其Transform系列ALD设备以高精度薄膜沉积技术著称,可解决第三代半导体界面氧化等关键工艺难题。同时,公司自主研发的高能离子注入机(如SRII-4.5M和SRII-8M)填补了国内空白,能量等级达国际先进水平,已应用于逻辑芯片、存储器件及SiC功率半导体领域。

在技术布局上,思锐智能以创始人聂翔博士为核心,形成了一支深耕半导体设备领域20余年的国际化团队。聂翔主导完成对Beneq的收购后,推动ALD技术从科研向工业市场转型,并带领团队突破离子注入设备的“卡脖子”技术,实现国产替代。公司副总经理陈祥龙等核心成员在行业论坛中多次展示ALD和IMP技术在第三代半导体制造中的创新应用,例如通过原位等离子体处理优化GaN器件性能,相关解决方案已通过国内外头部客户量产验证。目前公司拥有300余项专利,获评国家级专精特新“小巨人”称号。

资本层面,思锐智能凭借技术壁垒和国产化潜力备受青睐。成立7年来完成多轮融资,2024年B轮及B+轮融资由上汽集团、尚颀资本、鼎晖投资等领投,估值达41亿元,股东涵盖中车系资本(持股32.85%)、招商局创投、创新工场等50家机构。公司业务覆盖全球40个国家,累计服务超500家客户,2024年ALD设备订单同比增长40%,离子注入机逐步进入国内头部晶圆厂供应链。随着2025年2月启动A股IPO辅导,思锐智能有望成为半导体设备国产化浪潮中的代表性企业。

优睿谱 | 2021年|上海市|B轮

上海优睿谱半导体设备有限公司成立于2021年9月,是一家专注于研发半导体前道制程量测设备的高科技企业,总部位于上海浦东新区张江高科技园区。公司聚焦于硅基和碳化硅基晶圆的前道量测领域,产品线覆盖晶圆平整度测量、缺陷检测、膜厚与元素浓度分析等关键环节,其自主研发的傅里叶变换红外光谱(FTIR)设备系列(如Eos200Lite、Eos200/300系列)已获得多家头部碳化硅基外延厂和硅基FAB厂订单,并在检测速度、模块化设计及成本控制上实现差异化竞争优势。优睿谱在无锡、上海金桥分别设立技术中心和研发中心,形成了覆盖研发、量产及客户服务的完整布局。

公司由半导体行业资深专家余先育创立,其核心团队兼具国际视野与本土经验。创始人余先育拥有上海交通大学微电子学硕士学位,曾在美国应用材料、睿励科学仪器等企业担任技术与管理职务,积累了15年行业资源与市场洞察力。联合创始人唐德明博士为美国爱荷华州立大学物理化学博士,曾在英特尔、中芯国际等国际大厂主导技术研发,目前兼任上海交通大学微电子学院客座教授,带领团队攻克了多项国产化技术瓶颈。团队成员多来自应用材料、中芯国际等头部企业,形成“海归博士+本土技术骨干”的复合型人才结构。

凭借技术领先性,优睿谱快速打开市场,其碳化硅晶圆缺陷检测设备SICD系列将检测效率提升数倍,晶圆边缘检测设备SICE200采用深度学习算法实现缺陷分类自动化,填补了国产设备空白。据国海证券数据,2024年中国大陆前道量测设备市场规模达55亿美元,优睿谱已占据碳化硅检测细分领域头部地位。资本层面,公司成立三年完成五轮融资,最新一轮于2025年2月由合肥产投独家投资,此前B轮融资由君子兰资本领投,资金重点投向SICE200、SICV200等设备的量产及新产品研发。目前公司估值持续攀升,成为半导体量测设备国产替代浪潮中的标杆企业。