声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

有时候,真正让一颗心“垮掉”的,不是油腻的红烧肉,也不是夜里加班到几点,而是一个突如其来的情绪崩溃。

一个中年男人在公司被上司训斥后,没说一句话,转身走进厕所,十分钟再也没出来。

等到同事发现时,已经没有了呼吸。抢救记录上写着——急性心肌梗死。

那天晚上,他妻子在医院的椅子上抱着他最后的体检报告哭成泪人:一切正常,连低密度脂蛋白都没超标。那心梗,到底是怎么来的?

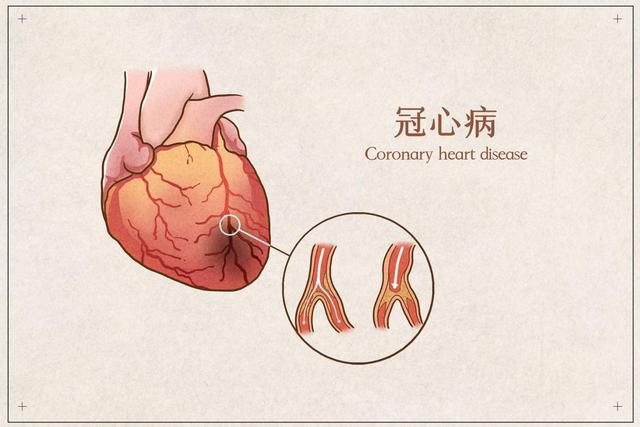

我们总以为冠心病就是吃得太油、运动太少、三高太重。但越来越多的研究和真实病例告诉我们,那些看起来能撑、能吃、能跑的人,反而在情绪崩溃时最容易“倒下”。

冠心病真正怕的,不是累,也不是油,而是怒、忧、惊、焦。

临床上我们见过太多这样的场景:一个平日里勤快锻炼、饮食控制得当的中年人,因为一次激烈争吵或是情绪压抑,突发胸闷,送来时已是心梗急救。医生不是神仙,能救命,但救不了情绪压垮的心脏。

心有千结,血管就会千疮百孔。

我们曾抢救过一个五十多岁的公交车司机,平日开车稳当,体检报告都很正常。

有天清晨,他因为家庭琐事和妻子大吵了一架,一上午都没说话。中午收车时胸口一闷,心电图一路飙高,心肌酶全线升高。

介入手术后我们才发现,他的冠状动脉原本并不严重斑块,但因为情绪剧烈波动引发的血管痉挛,再加上微小斑块破裂,触发了致命的血栓形成。

情绪,是冠心病最容易被忽视的“导火索”。

有研究表明,情绪激动后六小时内,心肌梗死发生风险会提升近五倍。这个数据不是危言耸听,而是哈佛大学医学院发布的真实研究。

他们追踪了近两千例心梗患者的诱因,发现超过三分之一在发病前经历了强烈情绪波动,尤其是愤怒、悲伤和焦虑。

人在情绪波动时,交感神经会被过度激活,导致心率加快、血压升高、血管收缩,就像把一根已经老化的水管突然加压,原本还能撑得住的管道,就可能因高压而破裂。

这时候,哪怕你血脂再正常,也可能在高压下引发血管内膜破裂,形成血栓,从而堵死冠状动脉,引发心梗。

说到底,冠心病不是只靠吃药和跑步就能搞定的,它更像是一场心理与生理的“合谋”。心脏不是机械装置,它也“有情绪”。

长期压抑、愤怒、焦虑、惊恐,会让它变得脆弱,甚至崩溃。

尤其是“怒”,是我们见到最多的“夺命情绪”。人在愤怒时,体内会分泌大量去甲肾上腺素,这种物质能让血管迅速收缩、血压飙升,哪怕再健康的心脏也扛不住。

我们曾有一个病人,平常身体倍儿棒,一次因为孩子学习成绩问题大发雷霆,当晚突发心梗,送到时已经心室颤动,最终没能抢救回来。

其次是“忧”,也就是长期的压抑和悲观情绪。

很多老年患者看似生活稳定,但内心却充满担忧——怕拖累儿女、怕生病、怕孤独。这些情绪像慢性毒药,一点点侵蚀着血管健康。

在日本,有一项对退休老人的研究显示,长期抑郁者冠心病发病率是常人的两倍以上;而那些有社交、情绪表达能力强的老人,心血管事件发生率显著降低。

接下来是“惊”。很多突发事件,比如车祸、天灾、亲人离世,都会让人瞬间陷入剧烈的心理冲击。

医学上有一个词叫“应激性心肌病”,又称“心碎综合征”,最早是日本学者提出的。典型表现是心电图变化类似心梗,但冠脉无明显堵塞,实则是一种强大心理应激引起的心肌功能障碍。

这类病人多为中老年女性,发病前往往有强烈情绪打击。

“焦”,是现代人最常见的情绪陷阱。

焦虑让人整夜失眠、心慌意乱,长期下来,会影响交感神经功能紊乱,还会让人变得暴躁易怒,形成恶性循环。焦虑情绪还常常被误认为是“神经衰弱”或者“更年期”,而真正的心血管问题被忽视。

我们遇到太多这样的患者,反复胸闷、心慌,检查心电图正常就被当成“心理问题”,直到某天真正发病才追悔莫及。

从医学角度来看,情绪失调会引发内分泌紊乱、血压波动、血脂升高、免疫力下降,这些都是冠心病的危险因素。

而这些波动如果频繁地发生,就像不断往血管里泼滚烫的开水,哪怕你平时再注意饮食、锻炼,终有一天也可能“烧穿”血管。

很多人总觉得,情绪是“扛一扛就过去了”的事。

但在医学上,情绪是可以“量化”的。美国心理协会发布的研究指出,长期高压状态下生活的人,其动脉内膜厚度比正常人增加30%以上,这意味着他们更容易发生动脉粥样硬化。

也就是说,情绪的“毒性”,是可以在血管里留下“化学痕迹”的。

那我们该怎么办?不是说不能生气、不能难过,而是要学会“疏导”和“释放”。

情绪就像水,堵住了就发臭。我们建议患者每天至少用15分钟独处或冥想,让大脑进入放松状态。

还有研究发现,每天坚持快走30分钟,能改善血脂,还能显著降低焦虑和愤怒的发生频率。

还有一个特别有效的方式:写情绪日记。

很多人觉得可笑,但这是美国心脏协会推荐的情绪管理方式之一。把你生气、委屈、焦虑的感受写出来,不需要文采,只需要真实。

这种方式能帮助大脑把混乱的情绪“归类整理”,避免长期积压。

对于中老年人,我们建议定期进行心理健康评估。就像体检查血脂一样,情绪也该“体检”。

目前国内不少三甲医院已经开设心身门诊,通过心理问卷和交感神经测试,帮助早期发现潜在的情绪诱发型心脏病。

从历史上来看,古代中医早就认识到了情绪对心脏的影响。

《黄帝内经》里说,“怒伤肝,喜伤心,思伤脾,忧伤肺,恐伤肾”。虽然表述不同,但背后的逻辑是一样的:五脏六腑,皆受情绪所扰。

现代医学只是用更科学的方式,重新验证了这些古老智慧。

现在很多人把“养生”当作吃保健品、练瑜伽,但真正的养生,从“养心”开始。

一个人只有内心柔软、情绪稳定,血管才不会因为外界刺激而崩溃。

一个真实的统计值得我们警醒:中国每年因心血管疾病死亡人数超过400万人,其中相当一部分是急性发作、毫无预警的心梗。而在这些突发心梗中,有近一半与情绪波动有关。

不是吓唬你,是血淋淋的现实。

别再以为“情绪病”只是心理问题,它可能就是心脏的“倒计时”。如果你经常胸闷、心悸、容易烦躁、失眠,别只想着换个枕头、吃点安定,那可能是你的心脏在求救。

去查查心电图、做个动态心率、找心理医生聊聊,都是对自己负责的方式。

别再嘲笑那些说“心里难受”的人,也别再把“忍一忍”当作强大。真正的强大,是敢于面对自己的情绪,把它照顾好。

因为你照顾情绪的样子,就是你心脏跳动的节奏。

冠心病怕的是你不肯面对内心的“洪水猛兽”。你以为你在扛,其实你的血管已经快撑不住了。

别让最后的那一口气,是用来后悔的。

参考文献:

1. 哈佛大学医学院,《情绪与心血管健康关系纵向研究报告》,2022年版。

2. 《中华心血管病杂志》,2023年第6期,《情绪波动与急性冠脉事件的临床相关性分析》。

3. 国家心血管病中心,《中国心血管健康与疾病报告2023》,人民卫生出版社。

[鼓掌][鼓掌][得瑟]