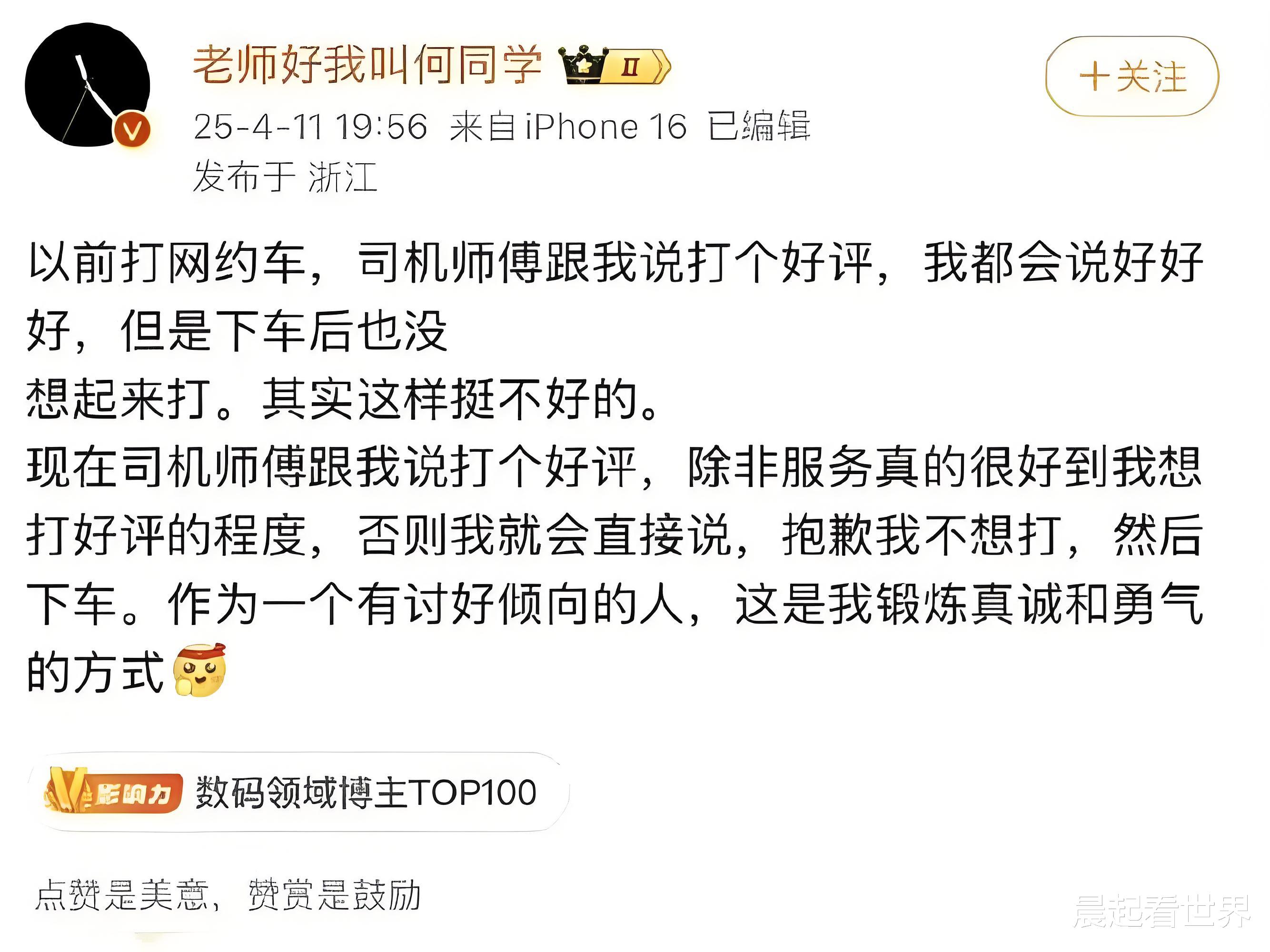

4月11日,科技博主何同学在社交平台分享了一段经历:他过去对网约车司机索要好评“口头答应但遗忘”,如今改为直接拒绝,并称这是“克服讨好型人格的修炼”。这本是一次个人成长的分享,却因一句“司机索要好评是PUA”引发轩然大波。网友质疑其“双标”——作为拥有千万粉丝的顶流UP主,他一边要求观众“一键三连”,一边却对司机的生存需求冷漠拒绝。

争议焦点

双标质疑:何同学的“拒绝好评”与自身“求三连”行为形成鲜明对比。网友讽刺:“建议他拍视频教司机如何拒绝三连”。

共情缺失:网约车司机作为灵活就业者,好评率直接影响收入。何同学将这种“卑微请求”视为“讨好”,被批“何不食肉糜”。

人设崩塌:此前因抄袭事件致歉的何同学,此次言论被视作“精英傲慢”的延续,加速了公众信任危机。

舆论愤怒的深层逻辑:网红特权与普通人困境的碰撞

1. 角色期待的撕裂:何同学的“两面性”

何同学的公众形象一直是“科技少年”“人文关怀者”,但此次事件暴露了其言行割裂:

对上态度:采访苹果CEO库克时的谦逊有礼,与对下态度(司机、观众)的居高临下形成反差。

流量逻辑的异化:他要求观众“三连”以维持商业价值,却将司机的“好评请求”视为道德绑架,本质是“流量特权”思维作祟。

2. 社会情绪的爆发:对“何不食肉糜”的集体反感

近年来,从“羊毛月嘲讽就业难”到“何同学拒好评”,网红的“精英式发言”屡屡踩雷。公众的愤怒源于:

生存压力的不对等:司机为生计恳求好评,而何同学的“修炼勇气”建立在无需为生计发愁的基础上。

道德伪善的侦测:当“真诚”被包装成表演,公众对“双标”的容忍度趋近于零。心理学中的“合作性群体生存需求”理论解释了这种愤怒——人们必须惩罚“假意合作”以维护社会契约。

行业反思:网红经济的“信任赤字”与系统困境

1. 网红经济的信任危机

何同学并非个例。从李佳琦的“哪里贵了”到“赛博丁真”人设的崩塌,网红与公众的信任纽带愈发脆弱。原因在于:

流量至上的价值观扭曲:当创作者将“真诚”异化为流量工具,真实共情便被商业逻辑吞噬。

信息茧房的反噬:何同学团队的高度专业化运营,可能使其与普通观众的情感脱节,最终陷入“自我中心”的舆论困境。

2. 平台评价机制的“压迫性循环”

无论是司机的“好评焦虑”,还是UP主的“三连KPI”,平台规则将双方推向对立:

系统正当化的集体无意识:平台将矛盾转移至乘客与司机、观众与创作者之间,公众更易指责个体而非质疑规则。

弱势者的生存博弈:司机用“讨好”换取收入,观众用“三连”支持创作,本质都是系统压迫下的无奈选择。

破局之道:向下兼容的善意与责任重构

1. 对网红:共情力才是流量密码

何同学若想挽回形象,需从两方面反思:

承认特权的存在:流量赋予的话语权需匹配对弱势者的敬畏。正如网友所言:“真正的勇气是向平台算法说不,而非对司机说教”。

重建价值标杆:用行动而非口号证明“真诚”。例如,公开支持司机权益,或调整视频内容减少对“三连”的依赖。

2. 对平台:平衡规则与人性化

优化评价体系:减少“好评率”对司机收入的决定性影响,探索更科学的激励机制。

扶持多元内容:避免“三连”成为创作者唯一目标,鼓励深度内容而非流量表演。

3. 对公众:理性批判与建设性对话

舆论场的对立往往源于情绪宣泄。我们需警惕:

避免“以暴制暴”:用讽刺段子反击虽痛快,却可能加剧群体撕裂。

推动系统性反思:从个体批判转向对平台、行业规则的追问,才是解决问题的根本。

当“三连”成为投票器,真诚需要重新定义

何同学的翻车,本质是一场关于“权力与共情”的社会实验。它提醒我们:

流量不是特权:网红的每一句话都承载着公众的信任,傲慢终将反噬。

真诚不应分场合:对强者的“勇敢拒绝”若建立在对弱者的冷漠之上,不过是精致的利己主义。

正如一位网友的评论:“当13万人拒绝三连时,他们拒绝的不是何同学,而是一种特权思维。”

这场风波的终局,或许不在于何同学是否道歉,而在于整个互联网生态能否学会对普通人多一分敬畏。