低保,是维系社会公平的最后一道安全网。然而,这份名单如何查询?它为何需要动态调整?又如何在透明与隐私之间找到平衡?

今天,我们抛开流程介绍,看看农村低保政策的核心逻辑。

农村低保名单的查询方式,根据《城市居民最低生活保障条例》,低保名单须以户为单位公示,接受群众监督。

这种“公示”与“保密”的微妙平衡,既保障了公众知情权,又避免了对受助者隐私的侵犯。

1. 公示栏:最原始的透明窗口

在村委会的公示栏上,低保名单每年定期亮相。这种“看得见”的公开方式,是政策落地最直接的体现。村民无需复杂操作,只需驻足片刻,便能了解谁在受助、标准如何。这种透明化设计,既是对政策执行的监督,也是对村民自治能力的信任。

2. 内网系统:数据安全的底线

尽管互联网高度发达,但低保名单从未全面上网公开。民政部门的内网系统是唯一官方数据源,外人无法随意访问。这一规定看似保守,实则是为了防止信息滥用,保护受助家庭的尊严。

3. 动态管理:让低保流向最需要的人

低保并非终身制。政策要求每年审核家庭收入,符合条件的继续保障,超标的及时退出。这种动态调整机制,让有限的资源精准流向最需要的人。

二、查询路径全解析:从线下到线上的多维触达

1. 线下渠道

村委会咨询:作为政策执行的“神经末梢”,村干部掌握第一手名单。村民可直接上门询问,甚至提出异议。

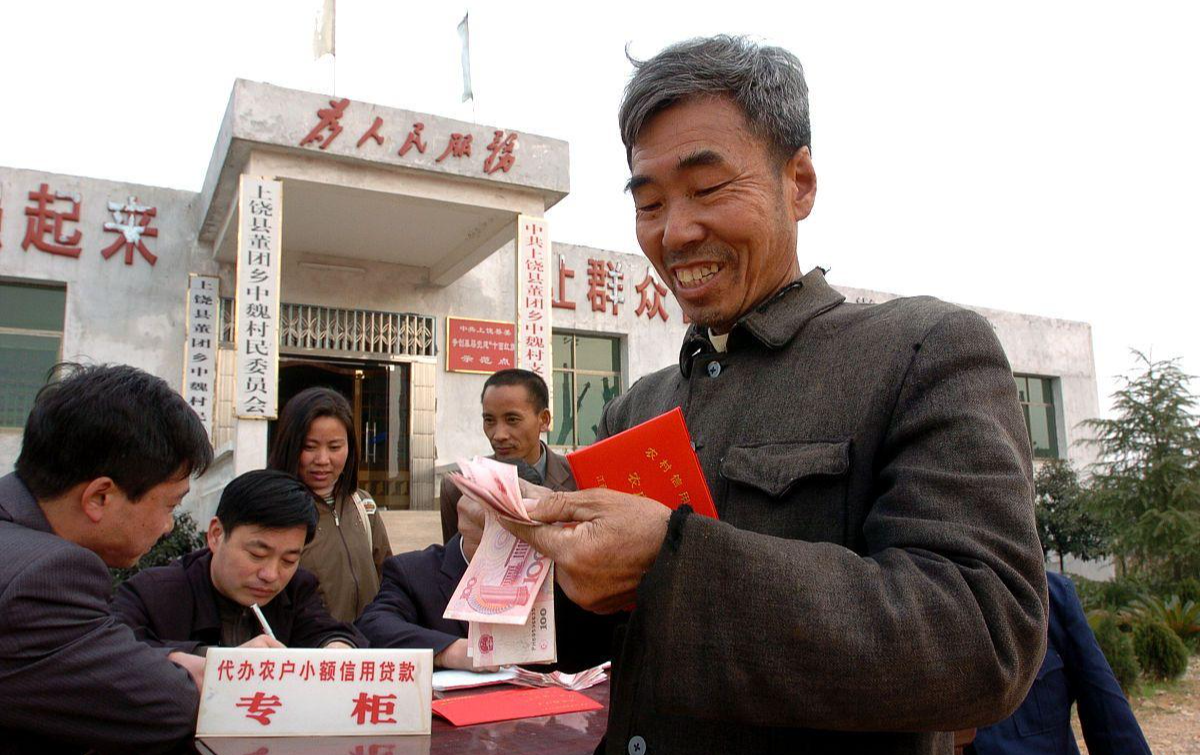

民政部门窗口:乡镇民政所或县民政局设有专门窗口,携带身份证即可查询个人或家庭信息。这种“柜台式服务”,保留了传统行政的亲和力。

财政所联动:由于资金发放涉及财政系统,部分地区的财政所也备份名单,形成多部门协同的监督网络。

2. 线上尝试

政府网站查询:少数地区试点开通低保信息查询端口,但仅限本人登录,且需实名认证。

政务APP与小程序:支付宝、微信等平台嵌入地方民政服务,刷脸验证后即可查看个人状态。这种“指尖政务”虽便捷,但普及率仍待提升。

3. 电话与信访

拨打12333社保热线或民政部门专线,可咨询政策细节。对于公示名单的质疑,还可通过书面材料实名举报,触发复查程序。

三、动态调整机制:低保政策的进化

1. 从固定发放到精准流向

过去,低保一评定终身的弊端明显。如今,政策要求按家庭收入变化分类管理:

特困群体(如五保户、重残家庭)每年复核一次;收入波动户每月核查,确保应保尽保、应退尽退。

2. 扶贫衔接:低保的扩围与提标

低保线与扶贫标准并轨后,更多边缘家庭被纳入保障范围。部分地区还将医疗、教育等专项救助与低保绑定,形成立体化帮扶体系。

3. 技术赋能:大数据下的智能审核

部分省市引入居民经济状况核对系统,联动银行、税务、房产等部门数据,自动预警异常信息。这种“数据铁笼”,既提高效率,又压缩人情保、关系保的空间。

四、监督与共治:每个人都是政策守护者

1. 举报机制:让权力在阳光下运行

对不符合条件的受助者,村民可向民政部门举报。一经查实,不仅取消资格,还需追回违规发放资金。这种“全民监督”模式,是基层民主的生动实践。

2. 公示争议:隐私与透明的两难

尽管公示名单可能让受助者承受心理压力,但政策仍坚持必要公开。折中方案是隐去身份证号等敏感信息,仅公布姓名与补助金额。

3. 政策参与:从被动接受到主动发声

村民代表大会评选低保户时,普通村民可通过投票表达意见。这种参与感,让政策不再是上面的事,而是我们的事。

五、未来低保制度的“破”与“立”

1. 数字化升级:能否打破信息孤岛?

当前,全国低保数据尚未完全联网,跨省查询仍是难题。若能构建统一平台,既可方便流动人口申领,又能遏制重复参保。

2. 尊严保障:如何消解低保污名化?

部分村民因“怕丢面子”放弃申领。政策需更柔性,例如通过“隐形补助”或积分兑换,减少标签效应,让受助者更有尊严。

3. 乡村振兴下的角色重塑

随着脱贫攻坚与乡村振兴衔接,低保应从“生存保障”转向“发展赋能”。例如,为有劳动能力的低保户提供技能培训,助其彻底脱贫。