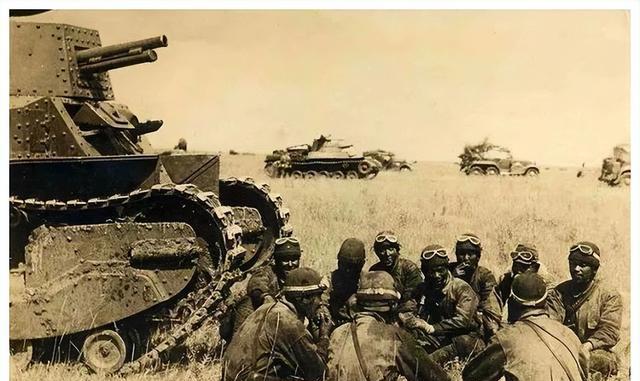

1939年5月11日,日本及其盟友满洲国在诺门罕地区与苏联和蒙古的联合军队发生冲突,这场战斗被称为诺门罕战役。在这场战役中,苏联的坦克部队未能有效压制日军。这主要是因为日军采用了灵活的战术和有效的反坦克策略,同时苏联坦克在复杂地形中的机动性受到限制,无法充分发挥其优势。此外,日军的步兵和炮兵协同作战,有效地对抗了苏联的装甲力量。这些因素共同作用,使得苏军坦克在诺门罕战役中未能取得预期的压倒性胜利。

让我们用事实和数字来支撑观点。

在诺门罕战役的决战时刻,即1939年8月20日,苏联军队集结了大量现代化装备。地面部队方面,他们动用了524辆坦克和385辆装甲车;空中力量则出动了500架战机;炮兵部队配备了542门重型火炮。这些数字展示了苏军在这场关键战役中的强大实力。

这个数字大得让人吃惊。

日军在战斗中完全失去了坦克力量。面对苏军的猛烈攻击,日军第三和第四坦克联队遭受重创,被迫主动撤离战场,脱离了前线战斗。

在缺乏坦克支援的情况下,日本步兵部队遭到苏联军队的密集炮火打击,面对苏军装甲部队的包围,日军依然顽强抵抗。尽管形势极为不利,他们并未放弃战斗,继续与苏军展开激烈交锋。

经过长达11天的激烈战斗,到8月31日,日军第23师团在补给耗尽的情况下选择突围。该师团超过2000名士兵通过近距离投掷手榴弹,成功突破包围圈,随后其他部队也相继突围。

在这场战斗中,日军投入的主力是第23师团,但无论从人数还是装备来看,他们都远不及苏军。日军的实力明显处于下风,完全无法与苏军抗衡。这场战役从一开始就注定了日军难以取胜的结局。

在当时的军事对抗中,苏军在地面装备和人员规模上占据了显著的上风。他们的坦克和装甲车数量是日军的七倍以上,火炮数量更是达到了六倍的优势,同时作战部队的人数也接近日军的三倍。然而,尽管在装备和兵力上拥有如此明显的优势,苏军在实战中却承受了比日军更为惨重的伤亡。

在装甲武器的较量中,苏军遭受了重大损失,超过280辆坦克和90多辆装甲车被摧毁。相比之下,日军的损失要小得多,仅有30多辆坦克和装甲车被击毁。具体来看,日军在战役中投入了73辆坦克,其中29辆被击毁;同时出动了19辆装甲车,其中7辆被击毁。总计,日军损失的装甲车辆为37辆。

在诺门坎战役中,苏联军队的伤亡情况相当严重。具体数据显示,阵亡士兵达到9703人,另有15251人受伤,还有701人因病无法继续战斗。总体来看,苏军在这场战役中损失了25655人。

在苏军受伤的15,251名士兵中,子弹伤害占比44.2%,炮弹、地雷和手雷等爆炸物导致的弹片伤害占48.4%,航空炸弹的弹片伤害占6.5%,而刺刀造成的伤害仅为0.9%。

在这场战斗中,日军遭受了严重的人员伤亡和损失。具体数据显示,日军共有7696人阵亡,1021人失踪,8647人受伤,另有2350人因病无法参战,总计损失约1.9万人。这些损失中,超过62%是由于苏军的猛烈炮火和空中轰炸造成的。苏军在此次战斗中投放了惊人的3.1万吨炮弹和炸弹。相比之下,在著名的斯大林格勒战役的全面反攻阶段,苏军总共才使用了8万吨弹药。这一对比凸显了此次战斗的激烈程度和苏军火力的强大。

在斯大林格勒战役期间,德军投入了上百万兵力,而日军的参战人数仅为数万。

在这场战役中,日军虽然遭遇挫败,但苏联军队的伤亡却更为惨重。

在装甲对抗中,日军展现出不俗的战斗力。以7月2日的夜间突袭为例,日军仅损失一辆95式轻型坦克,却成功摧毁了苏军20辆坦克、10辆装甲车、20辆卡车以及若干火炮。这场战斗充分体现了日军在坦克战术上的优势。

苏军当时的主力装甲力量主要是T26和BT两种型号的坦克。T26属于轻型坦克,BT则是快速坦克。从实战性能来看,这两种苏制坦克与日本陆军装备的89式和95式轻型坦克相比,并没有明显的技术优势。无论是火力、防护还是机动性,苏日双方的坦克都处于相近水平,苏军并未在装甲装备上取得压倒性优势。

为何会出现这种情况?

理由在于:

苏联制造的坦克和装甲车在技术上存在明显不足。

在作战中,苏联军队主要部署了BT-5和BT-7两款快速坦克,同时辅以T-26轻型坦克进行支援。这些装甲车辆构成了苏军的主要装甲力量,在战场上发挥了重要作用。BT系列坦克以其机动性著称,而T-26则凭借其轻便灵活的特点,在复杂地形中展现出独特优势。苏军通过合理配置不同型号的坦克,形成了有效的装甲作战体系。

让我们来探讨一下T-26坦克的整体表现。这款坦克在多项性能指标上都表现出色,堪称当时的佼佼者。它的火力、机动性和防护能力都达到了相当高的水准,使其在战场上具备强大的作战能力。无论是在进攻还是防守中,T-26都能发挥重要作用,成为战场上不可或缺的力量。

这款10吨级轻型坦克的防护能力极为有限,其车体和炮塔正面及侧面的装甲厚度仅为15毫米,采用铆接工艺,而后部装甲更薄,只有10毫米。这种装甲配置无法抵御任何类型的反坦克炮攻击,防护性能严重不足。

T-26装备的45毫米炮在远距离射击时准头不佳,只有在接近目标至300米以内时才能确保命中率。这意味着,当T-26开火时,它几乎已经处于敌方反坦克武器的有效射程之内,处境相当危险。

BT-5坦克的正面防护仅有13毫米厚,而新列装的BT-7虽然装甲提升到了20毫米,但整车重量也随之增加到了15吨。

这些盔甲根本不经打。

日军的89式中型坦克重达13吨,其防护能力与前者相当。这款坦克的前装甲厚度为17毫米,侧面和后方装甲则为15毫米,整体防护水平处于同一级别。

以7月2日的夜袭战斗为例,苏军的BT-5坦克与日军的95式轻型坦克展开了炮战。尽管日军的37毫米炮弹性能一般,但苏军坦克的炮塔侧面装甲还是被击穿了。

日军配备了大量的反坦克装备。这些武器包括反坦克炮、火箭筒和反坦克地雷,种类繁多。反坦克炮通常安装在固定阵地或车辆上,具有较高的精准度和穿甲能力。火箭筒则便于单兵携带,操作灵活,适合近距离作战。反坦克地雷则布设在交通要道和坦克可能经过的区域,能够有效阻碍敌方装甲部队的推进。这些反坦克武器在战场上发挥了重要作用,增强了日军的防御和反击能力。

日本陆军的主力师团普遍配备了数量可观的反坦克武器,这些装备属于部队的标准配置。

在二战期间,94式37毫米反坦克炮是当时战场上广泛使用的武器之一。这款火炮实际上是模仿德国KWK36型37毫米反坦克炮设计而成,整体性能表现相当可靠。这种仿制型号不仅继承了原版的设计优点,还在实战中展现了良好的作战效果。

这款火炮在500米射程内能击穿40毫米厚的钢板。即使拉远到1000米,它依然可以穿透30毫米的装甲。这种武器在不同距离都保持着强大的穿甲能力,展现出了优异的性能。

显然,苏军的各类坦克装甲在面对这种火炮时都显得力不从心。

日军士兵普遍配备的武器中,97式20毫米反坦克枪是最常见的。

这款20毫米口径的反坦克武器,在其他国家通常被归类为机炮。它的重量达到了52公斤,每个弹夹能装7发子弹。从威力来看,它能在250米距离内击穿30毫米厚的装甲钢板;当距离增加到420米时,仍能穿透25毫米钢板;即使在700米开外,也能轻松打穿20毫米厚的钢板。

即便是性能不佳的20毫米机炮,在面对苏联的轻型坦克时,依然具备一定的作战能力。这种武器虽然不算先进,但在实战中仍能对敌方装甲目标造成威胁。因此,不能低估这类轻型火炮在战场上的作用,它们在某些情况下依然能够发挥关键效果。

在装甲对抗中,日军89式中型坦克配备的90式57毫米主炮和95式轻型坦克装备的98式37毫米火炮,其作战效能与苏军同类武器相比并不逊色。

7月4日,苏联军队派出19辆坦克,包括BT和T-26型号,以及20多辆装甲车,配合500多名步兵展开进攻。日本坦克部队在防御阵地内以静制动,利用炮火反击,成功击毁了超过10辆苏联坦克和装甲车,而自身仅损失了一辆89式中型坦克。

从实战表现来看,日本军队在防御作战中运用坦克时,展现出了相当出色的反坦克作战水平,其能力与苏联军队相比毫不逊色。日军在坦克防御战术的运用上,通过有效的部署和火力配置,成功抵御了敌方坦克的进攻,证明其反坦克作战体系具有相当强的实战效能。这种作战能力不仅体现在武器装备的性能上,更体现在士兵的训练水平和战术执行能力上,使得日军在反坦克作战中能够与苏军相抗衡。

日军在应对坦克时运用了有效的战术策略。

在诺门罕战役中,苏联军队主要依靠坦克和装甲车发动猛烈进攻,而日本军队则采取了防守策略。苏军的机械化部队被用作突破日军防线的利器,而日军则凭借阵地工事和步兵火力进行顽强抵抗。双方在战术运用上形成鲜明对比,苏军强调机动突击,日军则侧重固守防御。这种攻防态势体现了当时两国军队在作战理念和装备水平上的差异。

在防御作战方面,日军展现出显著的战术优势。他们构筑了大量野战防御设施,主要目的是阻止苏联装甲部队的前进。这些工事包括战壕、碉堡和反坦克障碍物,有效地延缓了苏军机械化部队的推进速度。日军利用地形优势,在关键位置部署防御体系,为后续作战争取了宝贵时间。这种防御策略体现了日军对阵地战的重视,以及他们在工程构筑方面的专业能力。

当苏联装甲部队推进至距离日军防线仅三四百米处时,其进攻节奏明显受阻。日军预先部署的多种反坦克防御工事开始发挥作用,迫使苏军坦克不得不降低行进速度。

日军防线上的94式37毫米反坦克炮和97式20毫米机关炮此时突然开火,火力全开。

在这种需要硬碰硬的正面作战中,中型和重型坦克更能发挥优势。它们装甲厚实,火力强劲,能够承受敌方猛烈的炮火打击。相比之下,轻型坦克由于防护能力较弱,在这种高强度的阵地对抗中显得力不从心,难以胜任攻坚任务。因此,在选择作战装备时,应该优先考虑装甲更厚、火力更强的中型和重型坦克,而不是轻型坦克。

苏军的轻型坦克防护性能极为薄弱,在战场上接连被击毁实属正常现象。这种坦克的装甲厚度不足,面对敌方火力时几乎毫无抵抗能力。在实战中,这些坦克往往成为敌方火力优先打击的目标,其脆弱性导致它们难以在战场上存活。苏军轻型坦克的设计更注重机动性而非防护,这种设计理念使其在遭遇强敌时显得不堪一击。即便在相对有利的作战环境中,这些坦克也难以发挥应有的作用,最终难逃被摧毁的命运。

除了反坦克武器,日军还动员了大量步兵进行单兵反坦克作战。他们利用炸药包、燃烧瓶和反坦克地雷,从散兵坑中突然冲出发动突袭。此外,日军还采取了更为极端的战术,即“肉弹袭击”,即士兵背负炸药包进行自杀式攻击。

苏军在这种战术部署中,轻型坦克和众多装甲车辆遭受了严重打击。

战后,苏联军方经过总结,认为坦克和装甲车是赢得这场战斗的关键。然而,这些装备存在明显的缺陷。

苏军对受损坦克进行详细检查后,发现绝大多数损失源于日军反坦克炮,比例高达八成。此外,约一成的坦克毁于日军野战炮的轰击。相比之下,日军使用燃烧瓶和自杀式攻击导致的坦克损毁微乎其微,几乎可以忽略不计。

在那种局势下,主动发起攻击的一方,其坦克和装甲部队极有可能遭受重大伤亡。

7月3日,日本陆军第3坦克联队发起进攻,但遭遇苏联炮兵的猛烈反击,最终以失败告终。

在这场战役中,苏军的反坦克武器对日军坦克和装甲车造成了严重打击,特别是45毫米反坦克炮,成为日军坦克的致命威胁。战斗结束后,日军共有13辆坦克被摧毁,甚至指挥官吉丸大佐也在战斗中阵亡。相比之下,苏军的损失较小,仅损失了3辆BT坦克和8门反坦克炮。尽管苏军在火力上占据优势,但最终未能守住阵地。

诺门坎战役给苏军敲响了警钟,暴露了其坦克在进攻时的严重缺陷。这一教训促使苏联不惜一切代价,全力投入T-34中型坦克的研发。

T-34坦克的正面装甲有45毫米厚,倾斜32度,实际防护效果相当于70毫米厚。侧面装甲倾斜49度,防护能力也达到了54毫米。这样的防护水平,日本当时的那两种反坦克炮根本打不穿。如果苏联在诺门罕战役时就装备了T-34,损失肯定会小得多。

T-34坦克配备的76毫米主炮性能出色,火力远超同期其他国家的装甲车辆。这款火炮在射程、穿透力和射击精度方面都表现出色,使其成为战场上的重要火力支柱。与二战初期的德军主力坦克相比,T-34的火炮优势明显,能够有效击穿敌方装甲。此外,这款火炮的弹药装填速度快,持续射击能力强,进一步提升了坦克的整体作战效能。在实战中,T-34的76毫米火炮为苏军提供了显著的火力优势,成为其取得战场胜利的重要因素之一。

为确保军事优势,苏联在开发T-34中型坦克的同时,还启动了KV系列重型坦克的研制项目。这款重型坦克在实战中表现出色,在战场上发挥了重要作用,对敌军造成了重大打击。KV坦克的研发体现了苏联对装甲力量的重视,其战场表现也验证了苏联在坦克设计方面的实力。

挫折其实没啥大不了的,关键在于从中总结经验。每一次的失利都是通向胜利的必经之路,它们就像成功的摇篮,孕育着未来的成就。只要我们能从错误中学习,失败就会成为我们前进的垫脚石。记住,没有哪次失败是无意义的,它们都是通往成功的宝贵经验。