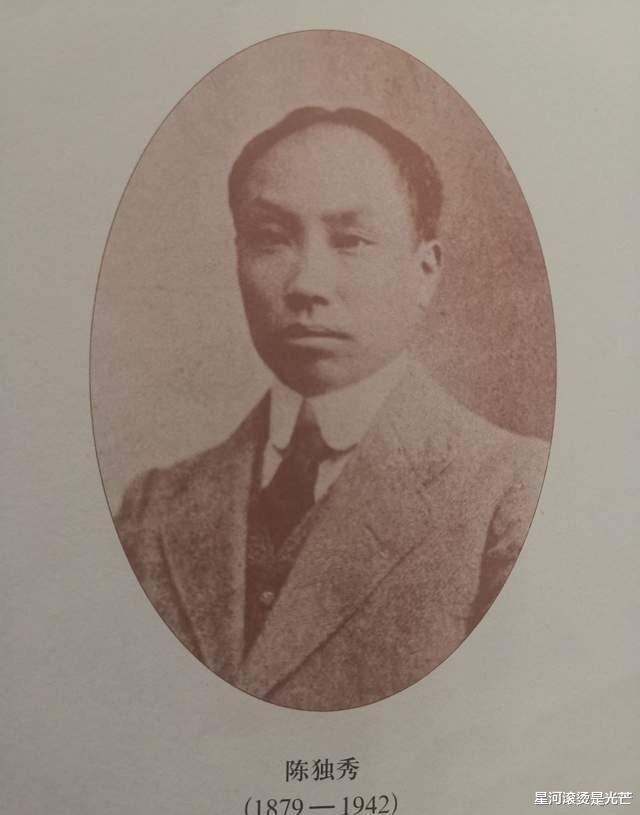

陈独秀及其后代常为历史爱好者。英雄因悲壮显品质,陈家亦贴此标签。陈独秀六子女中,三子继父志投身革命。陈乔年、陈延年等英烈,早逝于屠刀下,热血献中华。

陈鹤年,1913年生,又名哲民,北大时投身革命,抗战时流亡香港,终未归大陆。他或悔1952年送妻儿回大陆,致妻离子散,儿女生活凄惨。

陈独秀之子,一生致力于革命理想,香港经历坎坷,仍如父般,历经磨难与猜忌,革命之志坚定不移。

【见父亲最后一面是在监狱】

陈鹤年是陈独秀与高君曼之子,为陈独秀第二个妻子所生。1913年出生,他陪伴陈独秀度过了十年的时光,此时陈独秀已完成“反清”革命事业。

陈鹤年出生不久,父亲陈独秀因反袁“二次革命”失败遇险,他随父母及姐姐陈子美紧急乘船逃离安庆,抵达芜湖。

陈独秀抵芜湖即遭叛军拘捕,面临枪决险境。

陈鹤年自1930年随母赴安庆奔丧后,未再回安庆。陈独秀虽疼爱他,但十年间,他随父母漂泊沪、京、穗等地,童年不安。父亲性情古怪,时常情绪失控。

父母常争吵,母亲常含泪,这给陈鹤年留下深刻印象。自幼时起,他便对父亲心怀不满。

二十年代,陈独秀宣传马克思主义并反军阀。1923年,因事业与情感问题,高君曼带10岁的陈鹤年及陈子美离京,居南京破屋,生活凄凉贫困,给姐弟俩留下深刻的心灵印记。

生活贫困迫使他们姐弟二人十余岁便半工半读,入职业学校学实用技术。姐陈子美学妇产科,他则学电讯,皆为养家糊口之需。

1931年冬,母亲高君曼病逝。姐弟俩未赴上海寻父陈独秀,各走其路。18岁的陈子美与银行职员张国祥成婚,而陈鹤年完成电讯学业后,前往扬州读高中。

在此期间,他得知父亲陈独秀于上海遭捕,并被囚禁于南京监狱。

陈鹤年与姐陈子美对父陈独秀存芥蒂,但仍探监。1930年他与母定居南京后,此乃他首次与父相见。

陈鹤年年幼,为父安全忧虑,深知蒋介石不会轻易放过。他天真告诉父亲:“你身处险境,生命堪忧,蒋介石或随时秘密加害。因此,我打算组织人劫狱救你出。”

陈独秀听后厉声斥责:“胡闹!你年幼无知,岂能妄为?切勿胡来!”

陈鹤年被父亲严厉责骂,愤怒之下转身离去,此后未再探望陈独秀。

这是他与父亲陈独秀的最终告别,标志着两人关系的断裂。

【投身革命,参加了北京的西山游击队】

陈鹤年在扬州高中时,生活清贫却刻苦学习,成绩优异,深得老师喜爱。至高三,他转学到北京继续学业。

高中毕业后,他凭借优异成绩进入北大政法系,该校曾是其父陈独秀任教之地。

自幼受父亲影响,他多接触地下党领导人,特别是哥哥陈延年、陈乔年的英勇牺牲,对他影响深远。

在北大期间,陈鹤年秉承兄志,加入地下党成为预备党员,投身革命。时为北平学生领袖之一,他指挥的“一二九”运动,在中共党史中占据重要地位。

对学生而言,红色延安是圣地,吸引革命青年毕业后前往。陈鹤年因成长环境对危险警觉,面对共赴延安的邀请沉默,延安及父亲创建的党派让他感到陌生与恐惧。

毕业后,他加入北京西山游击队,利用所学电讯技能负责电报收发,并培训人员。当时生活艰苦,无工资且环境不定,常随游击队奔波于农村山区。

【被国民党通缉的十年】

游击队电讯设备简陋,为缴获战利品。他凭认真态度与熟练技术,排除敌人电波干扰,表现突出,获领导表扬。延安重视技术人才,他因此获延安学习培训通知。

这份工作至关重要,打入敌内的要员遭游击队反对,但反对未被采纳。陈鹤年面临抉择:留北京西山则失职,赴桂林则凶险异常。

作为地下党且为陈独秀之子,此目标极为关键。自此,陈鹤年与父亲、兄长一同,被发出通缉令。

陈鹤年无法在广西继续逗留,延安亦拒其回华北之请。最终,经地下党协助,陈鹤年一家前往香港。

在香港,陈鹤年先后在数家报纸任职编辑与记者,并负责报纸的收发事务。

陈鹤年擅长写作,受父亲陈独秀影响,笔锋犀利。他改名为“哲民”,并常以此名在报纸上发表抗日文章。

抗战最艰苦时期,陈鹤年在港时间不长便无法驻足,遂返回内地,继续其编辑事业。

抗战期间,每位中国人均不顾个人得失,陈鹤年亦不例外。

抗战胜利之际,陈鹤年内心依旧迷茫,不知前路何在。

多次努力后,他依旧面临组织对其身份的猜疑与不确定,遭受诸多失意。

他携全家再次前往香港并定居。此后,陈鹤年情绪低落,鲜少与外界交流。

通缉令持续至1948年,陈鹤年再度离境赴港,长达十年。他幸免如父屡囚、兄遭斩首之厄。

【送妻儿回到大陆,结果却妻离子散、儿女悲惨】

1952年,新中国刚成立,鹤年满怀希望,先将妻子及四女送回北京,自己留港,期盼时机重返大陆,为新中国贡献自己的力量。

他长期居住香港直至逝世都未归,具体原因不为人知,这引发了众多猜测。

然而,他等到的却是数年后妻子的离婚申请。这一变故让他措手不及,但事实已定,他不得不面对这段关系的终结。

需提及陈鹤年的妻子许桂馨。她在家族与历史中占据重要地位,其影响与贡献不容忽视,是理解相关时期的关键人物之一。

大学时,陈鹤年在学生运动中结识了同为积极分子的许桂馨。

两人迅速建立深厚感情,随即结婚,堪称“闪婚”。以现代视角看,他们的情况属于典型的早恋早婚。

陈鹤年大学二年级时,他们的长女陈祯祥出生。

陈鹤年与许桂馨加入北京西山游击队,鹤年负责电讯,桂馨则负责群众工作,宣传抗日,组织妇女制作军鞋、手套,以支援前线。

那时,生活条件极为困苦,无工资且缺乏稳定生活环境,常随游击队辗转,频繁活动于乡村与山区之间。

随后,他们迎来了更多子女,而这段时间,陈鹤年正辗转于广西、香港及西南地区,生活漂泊无依。

他们未被困难阻碍,反而在艰难斗争中成长,在艰苦环境下彼此扶持,共同进步。

1935至1952年间,许桂馨作为陈鹤年的精神支柱与革命伴侣,共同历经17载风雨,面对无数苦难与坎坷,始终不离不弃。

1949年12月广州解放后,他将长女陈祯祥(十二岁)与次女陈祯荣(九岁)送回大陆求学,期盼她们在新中国接受教育,日后成才,为祖国建设贡献力量。

1952年,满怀祖国希望的陈鹤年与许桂馨决定,由许桂馨携三个女儿及一子回内地定居,以实现他们对国家的向往与贡献。

他未曾料到,与妻儿一别,竟长达近四十年未能重逢。

他未曾料到,妻儿在大陆多次政治风波中,因“陈独秀”之名屡遭不幸与劫难。

1950年10月25日,中国人民志愿军豪迈跨过鸭绿江,开展抗美援朝行动,旨在保卫家园,捍卫国家安全。

陈祯祥,北京初中在读,刚满十三岁,热血沸腾。她瞒着父母,不顾师友劝阻,毅然报名参军,决心前往朝鲜前线抗击美军。

申请未获批准,她因此落泪。

数年后,整风反右风暴席卷全国,无情影响各地。

陈祯祥,北京某大学学生,怀助党整风之志,经院领导多次动员,鼓起勇气提出意见:学校图书资料匮乏,新教师众多,教学质量待提,建议边整边改。

她未料到,一条意见竟成“弥天大罪”,反击大字报遍贴各处,批判会接连不断。

陈祯祥提出教学质量意见为表象,实则意图否定党的教育事业。

陈祯祥被认定为反党反社会主义者,意图在教育领域制造裂口,向党发起攻击。

陈祯祥,需坦诚你是陈独秀孙女,中国著名右倾机会主义者之后。你父居港,你反党行为有意为之,属天生右派。

陈祯祥对党的不满有阶级根源。若陈独秀未被开除党籍,你父或为中央部长,你可任选学校,不必来师范学院。因此,你对党和社会主义早有不满。

帽子纷飞,棍子齐下,重压之下,陈祯祥难以喘息,无法抬头。她暗自垂泪,陷入沉思。

她不知爷爷陈独秀相貌,爷爷若有问题,后代未必反党。定居香港者非皆坏人,其子女亦然。

她无法理解,也无法分辨清楚其中的缘由。

起初,在班级党支部会议上,她曾进行反驳,但经过数次班级与系里的批判会,她被彻底驳倒,其“反党”言行也被有效遏制。

她变得沉默,接受命运安排。运动终结时,作为“天生右派”的她被捕,定为二类右派,遭开除团籍,受劳动察看处分,以待评估。

陈祯祥心中对新中国及建设的热爱之火几近熄灭,这令她深感悲痛,连续多日泪流满面。

陈祯祥在学校遭受不公待遇,起初瞒着在职工医院工作的母亲,担心她无法承受这突如其来的政治压力。

后来,母亲从同学处得知消息,震惊不已,悔不该与陈独秀之子结缘,致使女儿沦为右派。

此刻,她终于明白“陈独秀”三字之重,以及它为子孙笼罩的政治阴霾。

她因忧虑成疾。病中,她深思熟虑,为免子女重蹈陈祯祥覆辙,摆脱陈独秀政治影响,含泪决定与在香港的陈鹤年离婚,决意与陈家划清界限。

1958年,经北京中级法院与香港代办处协调,双方达成离婚协议,规定陈鹤年需每月支付抚养费六十元。

在极左时期,许桂馨虽与陈鹤年离婚,但全家仍受牵连被打入另册,子女因陈独秀问题无法入团,政治上遭受歧视。

1964年,批判陈独秀右倾机会主义时,陈祯庆因批判材料不足,被指未与陈独秀划清思想界限,立场不坚定。

三女儿从北京某大学毕业后,一直未获工作分配,反被安排至植物园劳动,以锻炼并改造其思想。

全家经反复讨论决定,由二女儿陈祯荣致信香港的父亲陈鹤年,放弃每月六十元抚养费,以此表明与陈独秀思想决裂,谋求安宁。

许桂馨及其儿女终得宽慰,如释重负,摆脱了精神上的束缚,清除了家中因“陈独秀”三字带来的政治阴霾,认为往后能免受其问题牵连。

【在特殊年代中,妻儿受尽磨难,这里因限于篇幅,就不一一叙述了】

【在香港延续父亲的理想】

陈鹤年离境后惧于回国,尤恐遭遇政治审查。尽管后来屡有归国之机,他皆毅然放弃。

在经历妻儿的遭遇后,陈鹤年意识到与大陆的中共关系已彻底断绝。

因此,他只能在香港继续安心停留。

他期间晋升为译电室主任,负责整层楼的电讯事务,并持续勤勉工作,直至2000年逝世。

1978年,为响应内地四化建设,他将刊物从社会科学转为自然科学科普读物,命名为《科学模型》,继续面向青少年,亲自撰写、编辑并发行。

在香港办此严肃刊物亏损严重,但他仍坚持。女儿陈祯祥探亲时问:“爸,您已八十,辛劳一生,何不享福?明知亏损,何不停办?”

陈鹤年对女儿陈祯祥说:“你爷爷曾倡‘科学与民主’,启五四新文化运动。今振中华、建四化,亦需此二者。此刊物旨在传科学知识,乃我海外赤子对祖国之微力。”

陈祯祥听到此处已无法继续,她所承受的苦难本就难以表述。

望着泪流满面的女儿,陈鹤年轻拍她的手安慰道:“他们自有他们的路,我们亦有我们的道。”

陈鹤年在香港独居五十余载,却始终对祖国怀有深厚情感。

2000年,世纪之交,陈鹤年在香港逝世,享年87岁,走完其隐秘一生。家人遵循低调原则,未对外公告。