电动车都快成“电爹”了,三天两头爆出起火事故,难道国家新出的电池安全标准,就能让咱彻底告别“火烧车”的噩梦?

最近,电动车安全问题又一次被推上了风口浪尖。

你说这动不动就“duang”的一下,火光冲天,谁心里不犯嘀咕?

尤其是看到2023年5月,广州街头那辆燃烧的广汽埃安AION S,还有2024年初,理想L7碰撞测试后冒出的滚滚浓烟,心里更是七上八下。

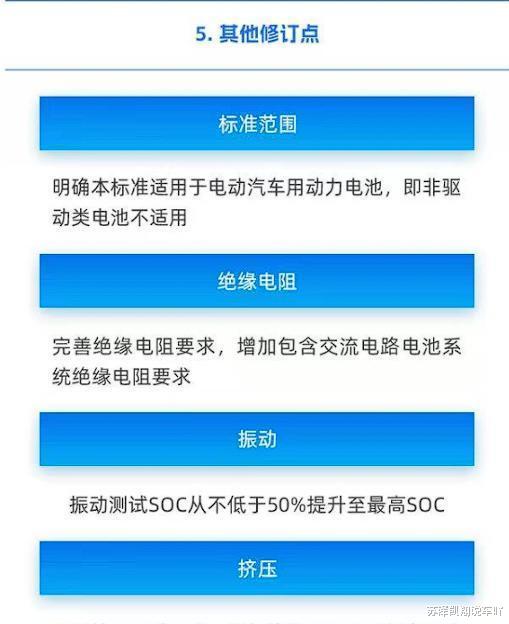

这时候,GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》横空出世,号称要给电动车电池安全“上保险”。

你以为有了这“金钟罩”,电动车就能刀枪不入,再也不怕起火了吗?

别高兴太早!

说白了,这新规就像一个升级版的“体检标准”,目的是提高电池的整体安全水平。

但它真能保证你的爱车在任何情况下都安然无恙?

恐怕没那么简单。

你品,你细品,这新规的测试环境,跟咱们平时开车遇到的情况,那能一样吗?

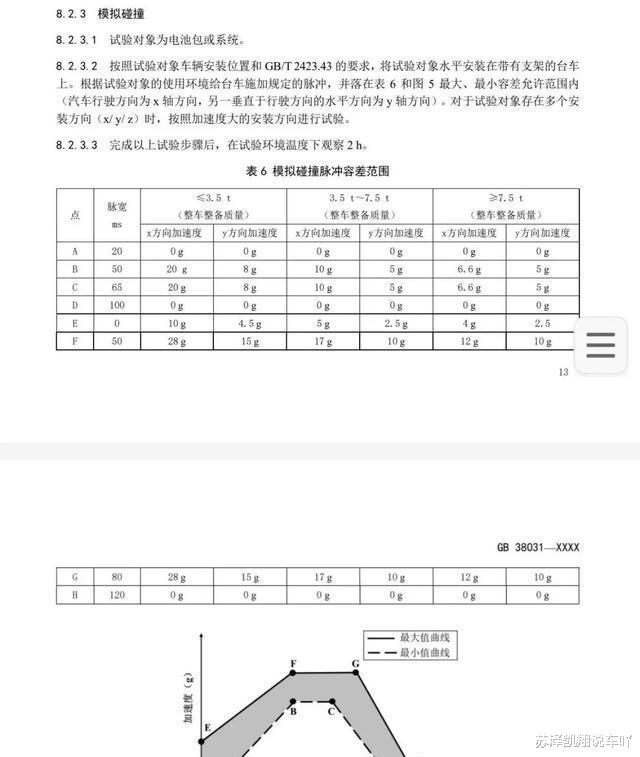

新规里,碰撞测试的速度是有上限的,按照最严格的方式计算,X向最快的速度不到50km/h,Y向为26km/h。

可现实中,谁开车还没个急加速、急刹车的时候?

万一真碰上高速追尾,那速度可就不是50、60能打住的了。

如果按照新规的定义,并不能说这两台车的电池不合格。

通过了新规测试,并不代表你的车就能在所有事故中幸免于难。

更让人玩味的是,这标准的制定者,竟然是那些卖电池、造车的“自己人”!

宁德时代、比亚迪、国轩高科……几乎所有市面上的电池和新能源车企,都参与其中。

这感觉就像什么?

就像一群运动员,同时也是裁判员。

你说他们会制定出一个对自己不利的标准吗?

这新规更像是一个行业内的“及格线”,而不是一个需要脱胎换骨才能达到的高标准。

再来说说这电池本身。

现在的电池技术,还真没法做到百分之百安全。

三元锂电池能量密度高,续航长,但稳定性稍逊;磷酸铁锂电池安全稳定,但能量密度相对较低。

不管哪种电池,在极端情况下,都有可能发生热失控,引发起火。

就像人的身体,再强壮的人,也难免有个头疼脑热。

况且,咱们国家在电池技术方面也有自己的考量。

比如,禁止部分磷酸铁锂电池专利出口,限制大型储能电站使用三元锂电池和钠硫电池,这都是出于国家战略安全的考虑。

技术进步的脚步从未停止。

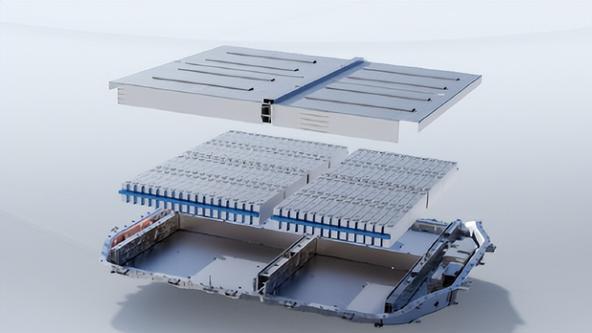

比亚迪的“刀片电池”,通过了严苛的针刺测试,被誉为“最安全的电池”。

国轩高科也在积极拓展海外市场,努力适应欧洲更高的电池安全标准。

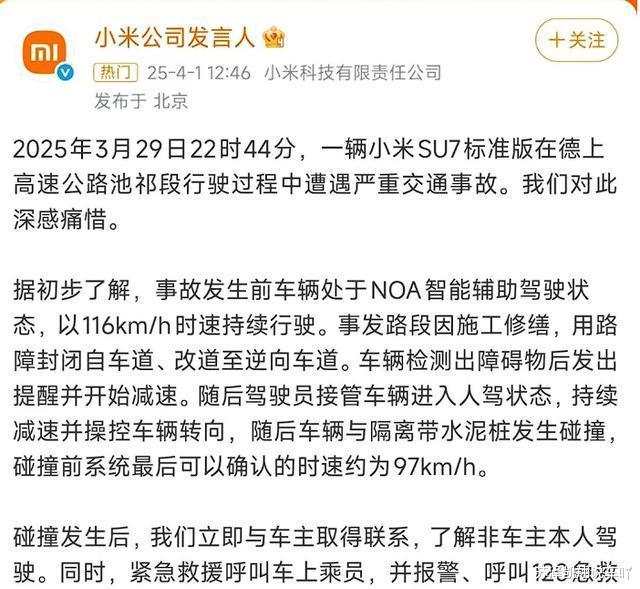

小米汽车作为新入局者,也在电池安全方面下了不少功夫。

光有安全的技术还不够。

2023年5月,广汽埃安AION S的自燃事件,以及2024年初理想L7的碰撞测试后起火事件,都给我们敲响了警钟。

电池安全管理,才是关键。

车企需要加强电池的安全监控和预警,及时发现并排除安全隐患。

说一千道一万,电动车安全,最终还是掌握在咱们自己手里。

开车的时候,可长点心吧!

遵守交通规则,保持安全车距,避免疲劳驾驶……这些看似老生常谈的道理,才是保障安全的最有效手段。

电池新规能提高电动车的安全水平,这是毋庸置疑的。

但它不是“万能药”,更不是“免死金牌”。

咱们要理性看待,不要盲目迷信,更不要掉以轻心。

安全这事儿,永远没有终点,只有起点。