在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

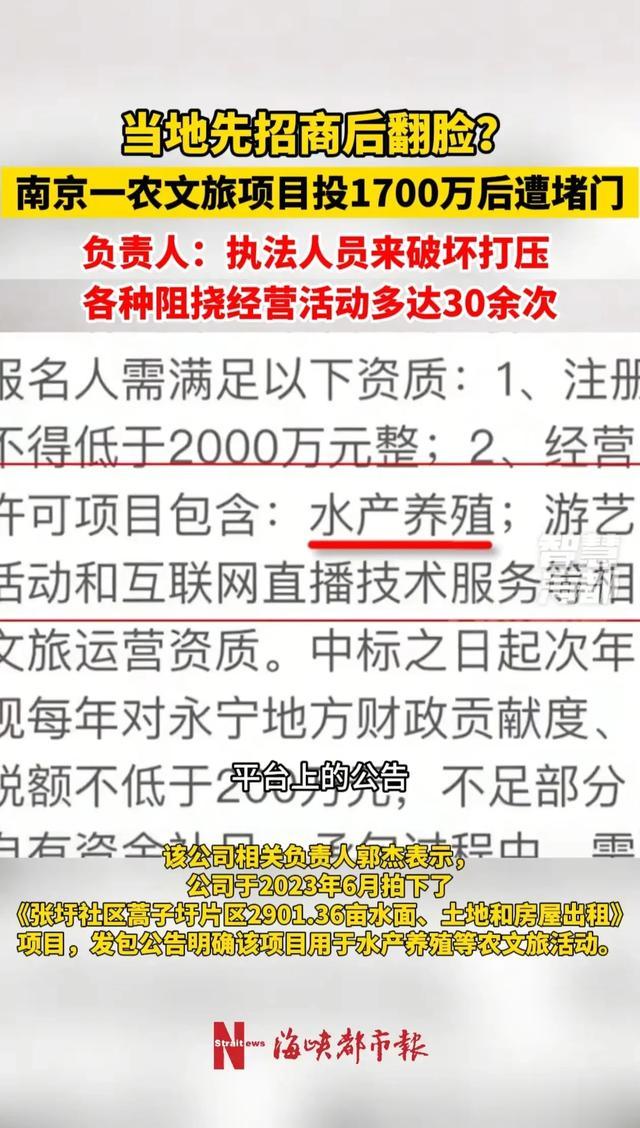

一家斥资1700万打造的农文旅项目,在即将产生收益之际被强行叫停。政策文件与招标承诺自相矛盾,基层部门"先盖章后翻脸"的操作,让投资者直呼"伤不起"。[微笑]【事件回溯】 2023年,某企业通过浦口区公开招标程序,以1470万元竞得张围社区2900亩水域及附属设施经营权。招标文件白纸黑字标注"允许水产养殖及农文旅开发",街道、社区层层审批盖章,甚至在施工期间派员监督指导。

【投资困局】 企业两年间累计投入超1700万元,完成鱼塘改造、民宿建设等基础设施升级。就在首批鱼苗即将上市、文旅项目试运营之际,2024年10月突接"禁养区"停工令。更令企业震惊的是,该区域早在2018年就被划为禁养区,2020年调整为限养区,但招标全程无人告知政策限制。

来源于新闻报道

【政企博弈】 企业指控:街道明知政策红线仍签订养殖合同,涉嫌合同欺诈 。 街道回应:企业破坏防洪设施且拒不整改 。

冲突升级:24小时人员封控、出入登记等非常规执法手段

来源于新闻报道

【监管漏洞】 浦口区联合调查组4月17日通报坐实三大问题:

社区合作社政策解读严重失准街道审核程序形同虚设合同条款刻意回避政策限制【深度拷问】 这场"政策罗生门"暴露基层治理三重顽疾: ① 招商引资与政策执行"两张皮" ② 行政执法存在"秋后算账"嫌疑 ③ 营商承诺缺乏法律契约精神

当公章确认的报备材料变成废纸,当政策文件沦为"抽屉协议",损害的不仅是企业利益,更是政府公信力。中央三令五申"打造市场化、法治化、国际化营商环境",地方更需警惕"开门招商、关门宰客"的短视行为。此事件最终走向,将成为检验基层法治化治理的试金石。

编辑:明明影视