近日,一起涉及小米SU7的高速公路交通事故引发广泛关注。事故发生在安徽某高速公路施工路段,事故车辆在NOA智能辅助驾驶状态下行驶,最终导致三人死亡的严重后果。事故发生的具体细节、智能驾驶技术的成熟度以及事故责任认定等问题,引发了社会广泛讨论。

事故经过根据初步调查,事故发生时,小米SU7处于NOA智能辅助驾驶状态,车速保持在116km/h。当车辆行驶至施工修缮路段时,因前方设置了路障,导致车辆需改道。然而,最终车辆仍然与隔离带水泥桩发生猛烈碰撞,最终导致车辆爆燃,三人不幸遇难。

此次事故的发生,引发了关于智能辅助驾驶技术安全性的广泛争议,主要集中在以下几个方面:

1. NOA智能驾驶系统的局限性NOA(Navigate on Autopilot)是一种智能辅助驾驶功能,具备自动转向、加速、减速等能力。然而,该系统并非完全自动驾驶,仍然需要驾驶员保持对车辆的监控,并在必要时进行接管。从此次事故来看,NOA系统在检测到前方障碍物后虽然启动了减速功能,但从障碍物提示到车辆最终撞上水泥桩的时间短,驾驶员的反应时间极为有限。值得注意的是,智能辅助驾驶的本意是减少驾驶员的负担,但同时可能使驾驶员产生过度依赖,进而降低其应急处理能力。

智能驾驶系统的引入,使得交通事故责任的划分变得更加复杂。在传统驾驶模式下,事故责任通常由驾驶员承担。然而,在NOA模式下,车辆的控制权在一定程度上由系统掌控。因此,当事故发生时,应如何划分系统和驾驶员的责任,成为一个极具争议的问题。目前,国内外对于智能辅助驾驶系统事故的责任认定尚无统一标准。

事故发生后,车主家属质疑小米SU7的安全性能,尤其是车门在事故发生后无法打开的问题。根据事故现场的图片,车辆发生爆燃,但车门仍保持紧闭,A、B柱结构未出现明显变形。目击者透露,事发后,有路人尝试破窗救援,但未能成功。车辆是否存在安全设计缺陷,以及电池是否安全,成为公众关注的焦点。

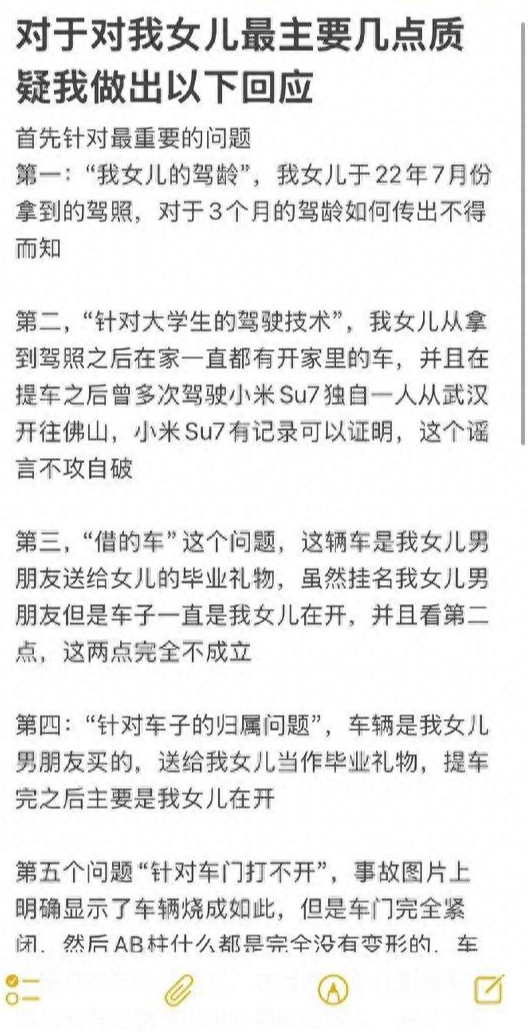

事故发生后,其中一位受害者的母亲在社交平台上回应了一些关于事故的质疑,主要包括以下几点:

驾龄问题:她的女儿于2022年7月取得驾照,而外界所传“驾龄仅3个月”并不属实。

驾驶经验:其女儿自取得驾照后,经常驾驶家用车辆,并且多次独自驾驶小米SU7长途行驶。

车辆归属:该车辆为其女儿的男朋友作为毕业礼物赠送,虽然登记在男友名下,但主要由其女儿驾驶。

车门打不开的疑问:家属质疑事故车辆的车门为何在燃烧过程中无法打开,是否存在设计缺陷。

电池安全问题由于事故发生后车辆迅速爆燃,外界对小米SU7所使用的电池安全性产生疑问。针对这一点,宁德时代公开声明,发生事故的小米SU7所使用的电池并非由宁德时代提供,而是由其他供应商制造。这也引发了关于新能源电池安全性以及是否符合国家标准的讨论。

该事故不仅引发了公众对智能驾驶技术安全性的关注,也让人们对新能源汽车的整体安全性能产生了新的思考。智能驾驶技术的发展尚处于快速迭代阶段,虽然其在一定程度上提升了驾驶的便利性,但其成熟度和可靠性仍有待检验。同时,相关法规和责任认定体系也需要进一步完善,以确保驾驶员和乘客的安全。

事故发生后,小米公司第一时间发布声明,表示已与车主家属取得联系,并积极配合警方调查。然而,随着事故的持续发酵,遇难者母亲删除了相关微博,这也引发了新的猜测。舆论的发酵,使得这一事件成为新能源车安全性讨论的焦点。

此次事故暴露了智能驾驶技术在现实应用中的诸多问题,包括系统反应速度、驾驶员过度依赖、事故责任认定、车辆安全性能等。面对这一现状,车企、监管部门以及社会各界需要共同探讨以下几个问题:

提升智能驾驶系统的安全性:企业应加大技术研发投入,提高系统对复杂路况的识别能力,优化紧急避障策略。

建立智能驾驶事故责任认定标准:政府和行业监管机构应尽快出台相关法规,明确智能驾驶系统与驾驶员的责任划分。

加强新能源汽车的安全标准:特别是在电池安全、防火防爆等方面,需进一步提升检测和监管标准,确保车辆安全性。

提高驾驶员的安全意识:无论智能驾驶技术如何发展,驾驶员都不应过度依赖系统,而应保持随时接管的意识,确保行车安全。

此次小米SU7事故为整个行业敲响了警钟。如何在推动技术进步的同时,确保用户安全,仍然是一个需要持续关注和解决的重要课题。