溥仪出生在清朝的末年,三岁即位,成为了历史上最年轻的皇帝。

且随着时代的变迁,溥仪不仅亲眼目睹了帝国逐渐衰败,还亲身经历了中华民族从封建社会步入现代化的震荡。

但更令人唏嘘的是他临终前,在生命垂危之极,溥仪腹胀如鼓,不断哀求医生救他,更是声称不见一个人不闭眼。

那么,溥仪临终前要见的人是谁?他这一生又是如何复杂?

末代皇帝溥仪

末代皇帝溥仪1906年溥仪出生,之后被选为继承人成为了清朝的皇帝,那时,他才三岁。

这个年纪真正的权力自然不会落在他手中,而是掌握在慈禧太后的手中。

不止如此,溥仪的少年时代,完全被宫廷的规矩和封建制度所束缚,他并没有真正的自由。

他每天的生活都被严格安排,除了学习典籍和传统的礼仪之外,他几乎没有机会接触外面的世界。

直到1911年,辛亥革命爆发,辛亥革命的爆发标志着清朝的灭亡,也直接导致了溥仪的退位。

1912年,溥仪在八岁时正式宣布退位,成为了名义上的“末代皇帝”,虽然他已经不再是实际的统治者,但溥仪仍然继续生活在紫禁城内,过着皇帝般的生活。

1917年,在袁世凯的支持下,他曾试图恢复帝制,但这场努力很快以失败告终,在这之后,溥仪便被迫离开了紫禁城,开始了他漫长的流亡生涯。

流亡至天津后,他在日本的支持下,被安置在伪满洲国,成为了伪满洲国的傀儡皇帝。

这个时期的溥仪,几乎完全失去了自由与控制权,他不过是一个被操控的傀儡,作为日本的傀儡皇帝,他并未真正拥有任何实权。

即便如此,溥仪依然试图通过这一职位重新获得某些荣耀与尊严,他想要恢复曾经的帝国,但他最终没有能够实现这一目标。

二战结束后,溥仪被苏联红军俘虏,并被引渡回中国,1949年中华人民共和国成立后,溥仪的命运再次发生了剧变。

溥仪不仅失去了所有的权力和地位,他还成为了一个普通公民。

经过一段时间的审判与改造,溥仪最终被允许重返社会,并在北京过上了普通公民的生活。

溥仪的晚年充满了病痛与孤独,多年来的精神创伤和身体上的疾病让他一直处于病态的状态,更严重的是,他还患上了尿毒症。

病痛的折磨

病痛的折磨1967年,溥仪的尿毒症日益严重,整个人几乎处于衰竭的边缘。

医院里的一切治疗措施似乎都无法帮助他摆脱这场与死神的较量,他的肚子因腹水肿胀得如同鼓皮,时而疼痛得难以忍受。

尽管身体上越来越虚弱,但他依然不肯放弃任何一线生机,在这段日子里,他不断地向周围的医生求救,恳求他们用任何办法来延缓死亡的到来。

只是,溥仪的痛苦不仅是肉体上的,更多的是心灵上的煎熬。

身为末代皇帝,他曾经拥有过一切,却最终不得不面对自己一生的无力与遗憾。

每一次他看着自己逐渐衰弱的身体,心中便会涌现出更加深刻的自责和不安。

而在这场与死亡的拉锯战中,溥仪痛苦地认识到,生命中最珍贵的东西,往往在失去后才会深刻体会。

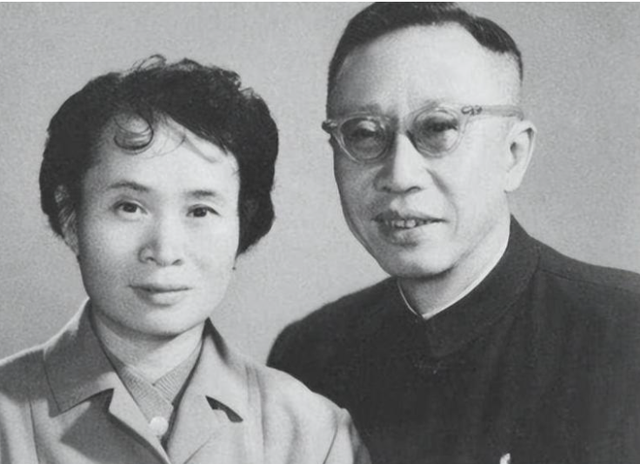

另外,李淑贤,溥仪的妻子,在溥仪的晚年承担了照顾他生活的重任。

溥仪患上尿毒症之后,李淑贤几乎成了他的全职看护,陪伴在他的病床前,悉心照料。

溥仪的病情逐渐恶化,腹胀越来越严重,李淑贤眼见着丈夫的身体状况一天天变差,却感到自己几乎无能为力。

她努力安抚溥仪,尽力使他感到舒适和安心,但每次溥仪由于病痛折磨而失去理智时,她都只能无奈地看着他陷入深深的痛苦。

在溥仪病重的那段时间里,李淑贤更是付出了极大的心力去维持他的生活。

她会亲自为溥仪准备一些简单的食物,虽然他吃不下太多,但她依然每顿都希望他能进食一些,保持体力。

每当溥仪痛苦不堪时,李淑贤总是轻轻地握住他的手,安慰他,尽管这些安慰的话语似乎无法起到任何实质性作用。

李淑贤也理解,溥仪的痛苦不仅是身体上的,更是精神上的折磨,曾经的他,天子高坐、尊贵无比,如今却沦为一个面临死亡的普通人。

在她的眼中,溥仪不再是那个权力中心的统治者,而是一个充满脆弱和无助的男人,渴望温暖和安慰。

她曾经在溥仪年轻时的故事中看到了他天真、纯粹的一面,但此时的他,更多的是对过往的反思和对未来的恐惧。

可李淑贤的无力感愈加明显,即便她不断地呼唤医生、尝试各种方法来减缓溥仪的病痛,但每一次,溥仪依然会在短暂的缓解之后重新陷入更深的痛苦中。

溥仪的身体状况不仅让李淑贤的内心备受煎熬,她也深感无助。

李淑贤对溥仪的感情是深厚的,尽管他们之间的婚姻充满了复杂的情感与历史背景。

但在溥仪病重的最后时光里,李淑贤一直是那个唯一能给他带来一丝温暖和慰藉的人。

临终的求救与心结

临终的求救与心结1967年10月,溥仪的病情急剧恶化,无论他如何努力,身体的衰弱却已无法逆转,尤其是腹部的膨胀,他那满是水肿的肚子几乎要让他无法喘气。

每天都在医生的帮助下,他才得以勉强度过每一天,而每一次的治疗后,溥仪都会充满希望地等待奇迹的发生,期待能看到自己恢复健康的那一刻。

无论是用药还是物理治疗,他总是抱有一线希望,希望自己的病痛能够得到缓解,能够活下去,哪怕只是多活一天。

但医生们的态度让溥仪逐渐感受到死亡的压迫感,尽管他们尽力采取措施,但溥仪始终知道,自己身体的腐朽已无法逆转。

溥仪的生命进入倒计时后,溥仪的身体已经支离破碎,随时都可能失去意识,但他的内心却始终坚韧地坚持着。

他的精神状态虽然多次陷入昏迷,但每一次恢复清醒,都会发现自己依旧被病痛所折磨,身心的极限已经近在眼前。

在生命的最后阶段,溥仪经常出现短暂的“回光返照”现象,每当他稍微恢复一些体力,他便会试图与人交谈,询问自己的病情,时不时地请求医生使用新的治疗方法。

每一次的回光返照,都是对溥仪内心极度渴望生存的表现,他在求生欲望的驱使下,依然坚持着与死神的对抗。

即使意识模糊,他也时常会下意识地询问自己的亲人,特别是他的弟弟溥杰,能否到来,是否能见到自己最亲的家人。

在生命的最后几天,溥仪显得越来越脆弱,此时,他的身边几乎没有人敢言及死亡,溥仪的眼睛却始终时不时地睁开,久久不肯闭上。

特别是在溥杰的到来之前,溥仪几乎每天都在等待着那一刻,他知道,溥杰是他最亲的亲人之一,是唯一一个能让他稍微感到安慰的人。

每当溥仪的病情加重时,他便会不自觉地呼唤着溥杰的名字,希望能通过与弟弟的会面,找到一丝慰藉,仿佛溥杰的出现可以让他暂时忘却病痛,甚至暂时驱散死亡的阴影。

可是,溥杰的到来并没有能够如溥仪所希望的那样完全改变他的状况,他的病情早已到了无法逆转的地步。

1967年10月17日,溥仪最终没能等到溥杰赶到的那一刻,就在他觉得自己最后的希望也被吞噬殆尽时,他的生命悄无声息地走向了终结。

溥仪没有再喊叫,最后的时光里,或许他已经做出了心灵的告别,放下了自己内心的重负。

临终前的最后几分钟,他的呼吸逐渐微弱,眼睛终于闭上,似乎不再挣扎,溥仪以一种让人难以言表的平静离开了人世,那一刻,他终于解脱了。

他的去世并没有带来惊天动地的反响,但却如同他一生的悲剧一样,安静而深刻。

溥仪的一生,伴随着无数的跌宕起伏,曾经的辉煌和尊荣逐渐消逝,所剩下的,唯有那段被历史遗忘的岁月和未完成的心愿。

虽然他曾希望在最后的时光里见到溥杰,但最终,溥仪并未能如愿,而溥仪的死,似乎也象征着那个时代的彻底告别,一个时代的终结。

溥仪去世后,他的身体被安葬在北京的八宝山革命公墓,那里成为了他生命最后的归宿。

尽管人们对他在中国历史中的评价众说纷纭,但溥仪的死,终究是一个悲伤的结局。

无论如何,溥仪的一生已定格在历史的长河中,成为了那个风云变幻时代的缩影,给后人留下了无尽的思索与沉默。

死亡的到来,带走了溥仪的一切,包括他最后的希望和所有未解的疑问。

没有什么可以改变他曾经的过往,也没有什么能让他从自己内心的悔恼中解脱,溥仪的死,注定是一个历史的沉默,他与过去的所有遗憾一起,走向了那片无声的黑暗。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!