在清代官制体系中,总督初始品秩为正二品,巡抚则为从二品。然而,当二者分别加授兵部尚书、兵部侍郎衔时,其品级相应提升,总督升至从一品,巡抚升至正二品。值得探讨的是,诸如山西、山东、河南、安徽、江西这五省巡抚,不仅兼任兵部侍郎衔,还额外加提督衔,在此情形下,其品级是否晋升为从一品,成为一个有待深入剖析的官制议题。

此为御史于评论区域所获留言。彼时,御史虽已即时回应粉丝,然经审慎考量,深感就该问题有必要以专门撰文之形式,进行更为深入、全面的阐述。

【督抚加衔有什么讲究?】

在明代的官僚体系架构中,总督与巡抚虽司职地方事务,但从编制归属来看,其本质隶属于朝廷,以各部院大臣为本职身份,在制度层面并未将二者明确划定为地方官职序列。基于这一制度设计,在通常情形下,为督抚添加官衔的现象并非广泛存在。

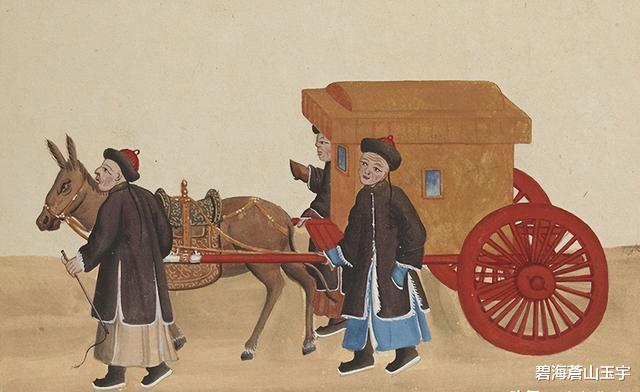

在清代,从名义层面而言,督抚具有朝廷差遣的属性,其所用印信依旧为“关防”。然而,就实际情形来看,督抚已然演变为地方官员,也就是人们常说的封疆大吏,在地方事务管理中承担着关键职责。

京官差遣与纯粹的地方高级官员,在本质属性上存在显著差异。具体而言,在军队节制及僚属监督等关键事务上,暴露出诸多问题。由于缺失京部院的正式职衔,督抚在履职过程中,常面临名实不符的困境,致使其行政效能与权威受到一定程度的削弱。

自清朝初期至康熙年间,于地方行政架构中,多数省级督抚并未兼任兵部与都察院相关官职。然而,主管河道与漕运事务、辖区跨越多省的河道总督与漕运总督,却例有兵部及都察院之兼衔。以彼时治河领域颇负盛名的靳辅为例,其在任职河道总督期间,便身兼兵部尚书衔,就官员品级而言,这一身份使其地位高于未加此衔的两江总督。

若言清初总督皆未加尚书衔,此论稍欠严谨。据御史详查,顺治至康熙年间,诸多总督获加尚书衔,然所加之衔并非尽属兵部尚书,工部、刑部尚书衔亦有所涉,尚未形成统一规制。此外,获加尚书头衔之总督,多为深得皇帝信任之臣,或为由京中各部大臣经选拔出任总督者。

在历史沿革方面,于雍正朝之前,都察院兼衔这一制度并无先例可循。雍正元年经朝廷议决批准:若总督获加尚书衔,则依例同时兼任都察院右都御史衔;若总督未获加尚书衔,一概加授都察院右副都御史衔。

乾隆十四年再度厘定规制,针对各省总督是否兼领兵部尚书衔这一事宜,由吏部以奏疏形式呈请裁决。迨至嘉庆十四年,又有明确规定:若总督所获顶戴为二品,即兼领兵部侍郎衔;而获授头品顶戴之总督,则同时兼领兵部尚书衔。

从历史发展脉络审视,直至嘉庆朝,于各省总督群体中,兵部尚书这一兼衔尚未全面推行。与之相对,巡抚一职,自乾隆时期便已形成定制,按例加授兵部侍郎兼都察院右副都御史衔。待至道光年间以降,总督与巡抚的加衔方才渐趋稳定。

为各省督抚加授兵部与都察院衔,此举措蕴含深远意图。就加授兵部衔而言,旨在赋予督抚对辖区军队的节制之权,以强化军事管控;而加授都察院衔,目的在于使督抚能够履行对辖区文武官员的监察与考绩职责,从而完善地方治理体系中的监督机制。

【巡抚加提督衔的出处】

从表面上看,总督与巡抚在职责分工方面存在显著差异。总督主要负责军事与行政事务的统筹管理,而巡抚则侧重于民政事务的处理。在设有总督的省份,通常情况下,巡抚并不具备节制军队的特殊权力。

然而,山西、山东、河南三省在地方行政建制上未设总督一职。在此情形下,该三省巡抚作为独立负责一方事务的地方长官,全面掌管军民政务。其职责范畴与总督并无显著差异,仅在官品等级上稍逊一筹。

在清朝顺治年间,山西、山东、河南诸省同其余省份一致,均设置提督一职。然而,到了康熙七年,山西与河南两地的提督建制被裁撤;至康熙二十一年,山东提督亦遭裁撤。自此,这三省的绿营军队改由巡抚负责节制。

康熙皇帝做出裁撤三省提督这一举措,背后有着深层次原因。提督一职,在乾隆朝之前,其品级并非固定不变,而是依据具体所加之衔而定。例如,获加左右都督衔者,品级为正一品;加都督同知衔者,为从一品;若带都督佥事衔,则为正二品。且提督在品级上较巡抚要高出许多,这一差异对当时的军事与地方管理格局产生了重要影响,或许正是康熙皇帝裁撤三省提督的关键因素之一。

在山西、山东与河南三省,因未设置总督一职,故而对提督的配置标准向来维持在较高水平。与此同时,此三省巡抚虽被赋予“节制”之权,但需明确,该“节制”权实则仅能在一定范围内进行适度干预,无法切实深入到绿营具体事务的运作与管理当中。

于设有总督之省份,提督在政务决策中话语权有限,其行事多需考量总督之意。反之,于未设总督之省份,巡抚因缺乏足够权力对提督进行有效管控,致使军事与行政权力分离,形成军政分家之态势。此一局面,正是康熙帝裁撤三省提督的关键因素。

然而,提督一职的裁撤亦衍生出一系列负面影响。依据相关制度,巡抚在绿营事务的管理权限上存在明确限制,难以对其进行细致入微的干预。在此情形下,绿营将官所受监管约束相对薄弱,致使其在执行各类任务时,与上级及其他部门协同配合的程度显著降低,严重影响了整体军事行动的效率与效果。

雍正十二年,山西绿营突发变乱,彼时山西巡抚于局势安抚上颇显力绌。朝廷洞察此情形之严峻,旋即,雍正皇帝颁下谕旨,饬令山西巡抚兼摄提督事务。自此,巡抚兼提督衔之制肇始。

仅为山西巡抚授予提督衔,此举于政务平衡考量上,显见有失公允。乾隆五年及八年,乾隆帝相继降旨,敕令河南、山东巡抚一并兼任提督衔。继之,安徽与江西两省巡抚,亦分别获此职衔待遇。

【巡抚加提督衔品级不发生变化】

从兵部加衔这一视角考量,依据乾隆十八年各省提督品级统一定为从一品之规定,巡抚若加提督衔,似应位列从一品。然而,遍览清代官方文献与国家典章制度,均未将巡抚明确界定为从一品官员。

关于其成因,御史并未检索到相关资料。然而,此情况并非难以理解,大致可归结为两方面因素:

首先,需明确督抚在职能与地位上存在差异,巡抚应明晰自身定位,妥善确立并坚守其职责范畴与角色定位。

在封建官僚体制中,总督与巡抚虽在行政架构中处于平行地位,二者依循不同职责范畴履行政务,彼此间并不存在直接的隶属关系。然而,于常规政治生态下,巡抚在诸多政务的施行过程中,往往会受到总督的掣肘。这种现象背后蕴含着复杂的历史因素,其中既涵盖满汉民族差异所衍生的政治考量,同时亦涉及官员品级高低以及事权分配轻重等关键层面的影响。

从行政架构及职官制度角度审视,山西等三省巡抚,其固有事权范围与总督在职能范畴上并无显著差异。然而,若为其加提督衔,致使品级擢升至从一品,此举措将严重破坏总督与巡抚之间既定的权力制衡格局,有悖于规范的人事管理体制。质言之,即便山西等三省巡抚握有较大权力,在整个行政层级与权力体系中,亦无法与总督等量齐观。

其二,在重文轻武、以文驭武思想的作用下

清朝凭借军事力量奠定政权根基,然而,“重文轻武”这一传统思维定式依旧对其产生深刻影响。在政治治理架构中,采用文官制衡武官的策略,实践证明,此举措成效显著。基于此,在清代官场生态里,文官对武官存在轻视态度,成为一种广泛存在的现象。

事实上,在朝廷的奖赏体系构建中,存在着明确的文武官员等级差别。就封赠制度而言,明确界定为文官需达到五品及以上方可适用,而武官则仅需四品及以上。与之类似,在朝珠佩戴这一彰显官员等级的制度安排上,同样呈现出此类差异,即文官五品及以上、武官四品及以上才有资格佩戴。这种在奖赏制度层面所呈现的文武官员品级界限,清晰地反映了当时朝廷对于文武官员的不同考量与定位。

此外,文武官职分属两个不同体系,人事管理分别由吏部与兵部各司其职。巡抚加提督衔这一举措,旨在强化其权力,然而,这并不影响巡抚作为文官的本质属性。

若巡抚之品级等同于提督,其性质将转变为武职,相应待遇亦会出现根本性变动。仅以养廉银为例,届时数额将大幅缩减。此种变化,对于任何身处其位者而言,皆难以接受。