邻里关系,本该是互相扶持、守望相助的温暖画面。可现实中,鸡毛蒜皮的小事却能酿成经年累月的积怨,最终演变成“你办喜事,我堵你路”的荒诞剧。湖南湘潭的这起邻里纠纷,看似是个人行为,实则折射出乡村社会人情关系日渐疏离的困境。

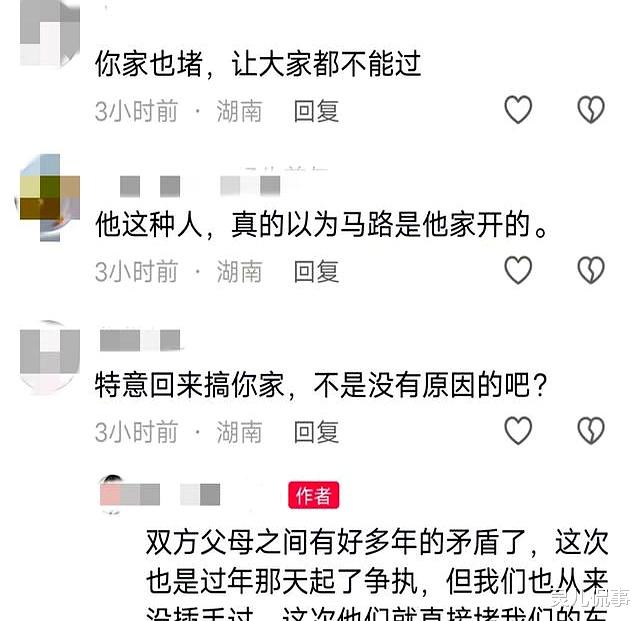

这件事的核心,并非简单的路权之争,而是多年来积压的矛盾总爆发。邻居千里迢迢赶回家堵路,不惜耽误工作,也要给对方添堵,这背后是怎样一种深仇大恨?仅仅因为家门口的池塘,亦或是铁围栏突出了一点点?这些看似微不足道的细节,只是冰山一角,真正的原因恐怕远比我们看到的复杂。

我们不妨设想一下,如果两家关系融洽,即便是铁围栏突出了一点,也能坐下来好好商量,协商解决。可一旦心生芥蒂,任何小事都会被无限放大,成为攻击对方的理由。这种“宁可损人,不利己”的心态,正是邻里关系恶化的根源。

乡村社会,原本就是一个熟人社会,人与人之间交往频繁,相互依赖程度高。然而,随着社会发展,人口流动性加大,年轻一代外出务工,留在村里的多是老人和孩子。这种人口结构的变化,使得乡村社会的人情味逐渐淡薄。过去那种“有事大家帮”的互助模式,正在被个人主义和利益至上所取代。

更令人担忧的是,老一辈的恩怨,往往会延续到下一代。正如文中所说,“父母的思想会传给儿女,到父母这辈都百年以后,谁对谁错更难说清楚。”如果年轻一代不积极介入,化解矛盾,而是任由其发展,那么这种邻里间的仇恨,很可能会代代相传,最终变成一个无法解开的死结。

其实,解决邻里纠纷的关键,在于沟通和理解。双方应该放下成见,坦诚交流,找到问题的症结所在。即便一时无法达成共识,也要保持克制,避免采取过激行为,以免激化矛盾。作为旁观者,我们也不应袖手旁观,而是应该积极劝解,帮助双方化解矛盾。

村委会、乡镇政府等基层组织,也应该发挥积极作用,主动介入邻里纠纷的调解工作。他们可以组织双方进行面对面沟通,倾听双方的诉求,帮助他们找到解决问题的方案。同时,还可以通过开展一些社区活动,增进邻里之间的了解和信任,营造和谐的社区氛围。

当然,解决邻里纠纷,并非一朝一夕之功。它需要双方的共同努力,也需要社会各界的关心和支持。只有当我们真正重视邻里关系,积极化解矛盾,才能重建乡村社会的人情味,让邻里之间重新找回那份温暖和信任。

从法律层面来说,堵路行为显然是违法的。无论出于何种原因,都不能随意侵犯他人的通行权。如果邻居的行为严重影响了被堵路者的生活,被堵路者完全可以通过法律途径维护自己的合法权益。然而,法律的介入,往往只能解决表面问题,无法真正化解双方的矛盾。

更重要的是,要从根本上改变人们的思想观念。要让大家明白,邻里之间,抬头不见低头见,和睦相处才是长久之道。不要因为一些鸡毛蒜皮的小事,就伤了和气,甚至结下仇恨。要知道,一个和谐的邻里关系,不仅能提升生活质量,还能增强社区的凝聚力。

回到这件事本身,我们希望双方能够冷静下来,好好反思。想想过去几十年的恩怨,真的值得吗?为了堵一口气,不惜牺牲自己的时间和精力,值得吗?放下成见,主动伸出橄榄枝,也许就能化解多年的积怨。毕竟,远亲不如近邻,一个友好的邻居,胜过无数金银财宝。

我们也要反思,为什么在乡村社会,邻里关系会变得如此脆弱?除了人口流动和利益冲突之外,还有哪些深层次的原因?如何重建乡村社会的信任体系,让邻里之间重新找回那份温暖和互助?这些问题,值得我们深入思考。

邻里纠纷,看似是个人问题,实则是社会问题。解决它,需要我们从多个层面入手,既要加强法律的约束,也要注重道德的教化;既要解决眼前的矛盾,也要预防未来的冲突。只有这样,才能真正构建一个和谐友善的邻里关系,让我们的乡村社会更加美好。