——这是日本政府农林水产省最新公布的数据,截至2025年3月13日的一周,全国超市平均米价较去年同期暴涨112%,创下1993年泡沫经济破裂以来的最高纪录。

这场粮食危机的导火索始于2024年夏季,北海道百年一遇的低温导致稻米减产23%,紧接着泰国、越南等主要出口国因极端天气收紧粮食出口,国际米价在半年内飙升60%,彻底打破日本长期依赖的"国产米为主、进口米调节"的供需平衡。

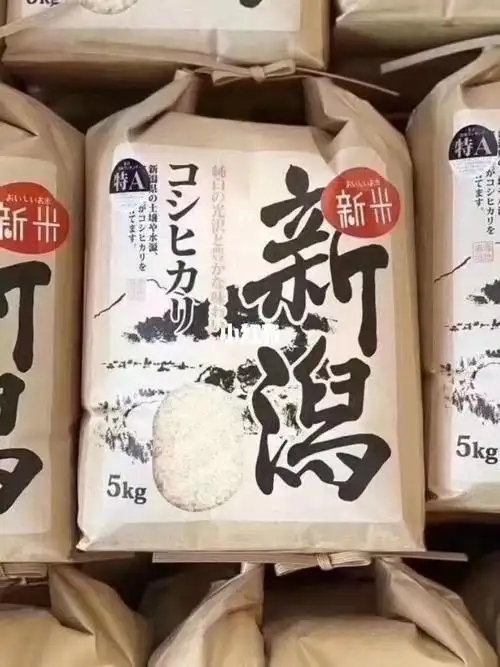

在成田机场第二航站楼的检疫区,海关人员近期频繁目睹这样的场景:行李箱X光机屏幕上,整齐码放的真空包装米砖占据了70%以上的空间。

横滨植物防疫所成田分所的数据显示,2024年夏季以来,从印度、泰国等稻米主产国返日的旅客中,携带海外大米入境的案例以每月35%的速度递增,仅2025年2月单月就查获未申报大米2.7吨,是去年同期的5倍。

更值得注意的是,以往鲜少成为大米来源地的韩国,近期携带量也激增40%,许多旅客单次携带量达5-10公斤,相当于普通家庭半个月的消费量。

这些跨境背米者的动机各不相同:在东京经营居酒屋的佐藤先生坦言,"店里每月消耗300公斤大米,成本从去年的12万日元涨到25万,只能让去泰国进货的员工每次带20公斤,虽然麻烦但能节省30%成本";退休教师高桥太太则表示,"听说海外大米没有辐射残留,给孙子做饭更放心"。

这种民间自发的"粮食跨境流动",折射出日本社会对食品安全和生活成本的双重焦虑。

面对愈演愈烈的背米潮,日本植物防疫部门的担忧远不止于经济层面。

农林水产省植物防疫所的公告特别强调:"未经检疫的大米可能携带水稻白叶枯病、稻水象甲等检疫性有害生物,这些外来物种一旦入侵,将对日本200万公顷稻田构成毁灭性威胁。"

历史教训历历在目:2018年,一名旅客从中国携带的未经检疫小米,导致北海道出现首例粟穗螟虫害,当年造成2亿日元损失。

根据《植物防疫法》,个人携带大米入境必须满足两个核心条件:一是取得输出国政府签发的植物检疫证明书,证明大米经过熏蒸处理且不含病虫害;二是在入境时向海关主动申报,接受X光检查和抽样检测。

然而现实操作中,许多旅客因"不知道需要证明"或"嫌麻烦"而未履行手续,2025年1-2月的违规案例中,60%属于未申报携带,25%的证明文件不符合规范。

这场特殊的"米荒"正考验着日本政府的治理智慧。

一方面,农林水产省紧急启动20万吨战略储备米投放市场,试图平抑价格;另一方面,经济产业省与泰国、越南展开紧急磋商,希望增加长期协议进口量。

但这些措施见效缓慢,反而让民间形成"政府应对不力"的观感,进一步刺激了海外带米行为。

在野党议员山本太郎在国会质询时指出:"普通家庭每月食品支出增加1.5万日元,政府却在强调检疫规定,难道不能开辟'个人合理用量'的绿色通道吗?"

对此,植物防疫所所长松本浩回应:"生物安全没有弹性空间,1997年水稻矮缩病的爆发就是因为放宽了种苗检疫,我们不能重蹈覆辙。"

这种刚性政策与民生需求的冲突,在社交媒体上引发激烈讨论,#背米是否违法#的话题阅读量超过2亿次,形成支持检疫和批评政府的两大阵营。

日本的背米潮并非孤例,在意大利橄榄油价格飙升时,游客从突尼斯携带橄榄油入境;加拿大面粉短缺时,美加边境出现面粉代购。

这本质上是全球化时代粮食安全的微观映射——当气候变化、地缘政治冲击着传统农业产区,当食品价格成为跨国流动的指挥棒,个人的餐桌选择正与国家的生物安全、国际贸易产生微妙共振。

对日本而言,这场危机或许也是转型的契机:如何在保障粮食安全与满足民生需求间找到平衡,如何通过技术创新提高本土农业抗灾能力,如何完善应急供应链体系。

——这些问题的答案,不仅关乎一袋大米的价格,更决定着这个岛国在全球粮食动荡时代的生存智慧。

当成田机场的旅客们继续背着大米穿越海关,他们背负的不仅是家庭的口粮,更是一个国家在粮食安全与全球化浪潮中的沉重思考。

从湄南河畔的稻田到成田机场的检疫台,每一粒被携带入境的大米都承载着复杂的时代密码:它是气候异常的产物,是市场规律的体现,是制度红线的标识,更是普通人应对生活压力的无奈选择。

当日本社会在米价飙升与生物安全间寻找平衡时,这起看似微小的跨境背米事件,正成为观察全球粮食安全挑战的绝佳切片——在这个相互依存的世界里,没有一粒米的故事是孤立存在的。

博雅文成:本文仅供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力,自行作出投资决定,如因相关建议招致损失,概与作者本人无关、编者及作者无涉。