【前言】

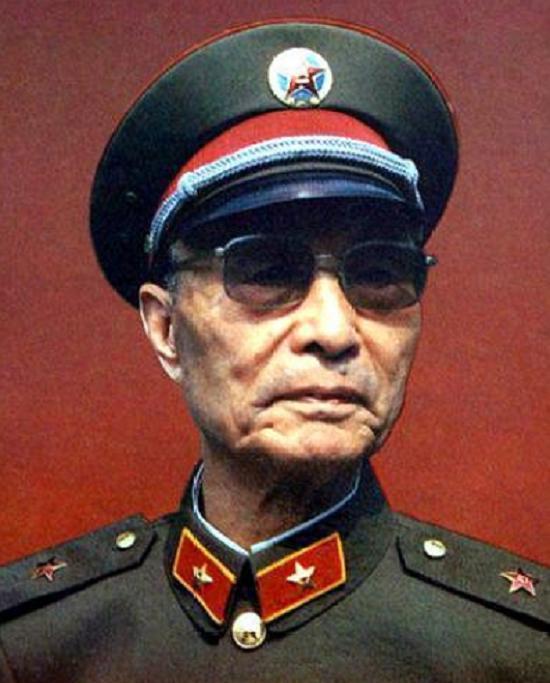

2003年7月5日,张爱萍在北京去世,终年93岁。

当天,数万名群众自发聚集,为这位杰出的革命领袖、军事统帅和政治家送别。人群中有身着戎装的将领和士兵,来自国防科技领域的专家学者和普通工人,还有与张将军同住一条胡同的街坊邻居。长安街两侧挤满了含泪送行的群众,场面感人至深。

一位97岁的开国少将因身体原因未能出席张爱萍的告别仪式,但他当天亲自前往张爱萍的家中。张爱萍的长子张翔接待了这位老将军。在老将军的要求下,张翔扶他走到张爱萍的遗像前。老将军稍作停顿,努力挺直身躯,庄重地行了一个军礼。

现场的所有人,都被这感人的一幕深深触动,眼泪不由自主地流了下来。

这位老将军后来深情回忆道:“我和爱萍同志从1941年认识,直到2003年他去世,整整62年。他不仅是我的上级,更是我的导师和挚友。我对他充满敬意,他是我一生的榜样。”

这位年长的少将究竟是何许人也?他是如何与张爱萍相识并建立起深厚友谊的?两人之间又有着怎样的师承关系?

【初次会面很惊险】

陈锐霆于1906年出生在山东即墨。他年轻时进入黄埔军校第七期,主修炮兵专业。完成学业后,他先在阎锡山的炮兵团工作,随后转至商震的炮兵部队,先后担任连长和营长等职务。1937年,陈锐霆秘密成为中国共产党的一员。

1940年初,陈锐霆担任李仙洲部队的团长。不久后,“皖南事变”发生,汤恩伯集结了12万兵力,计划围剿新四军彭雪枫的第四师,意图彻底消灭这支部队。面对这一紧急局势,陈锐霆毅然决定发起反内战起义,以抵抗这一军事行动。

陈锐霆通过南方局与彭雪枫建立了联系,并向党中央提出了率领部队起义的请求。4月17日下午,毛主席和朱总司令回电,批准了起义的请求。

在行动即将开始之前,陈锐霆召集了所有营级及以上的军官,召开了一次动员会议。在会上,他发表了一篇充满激情的演讲:

当前形势严峻,外敌入侵,但上级却命令我们放弃抵抗日军,转而攻打坚持抗日的共产党,这实在有愧于全国人民的期望。我们应当与八路军、新四军并肩作战,共同抗击侵略者,履行军人保家卫国的职责。

4月23日,陈锐霆带领起义军进入彭雪枫第四师的营地。新四军三师九旅的旅长张爱萍负责接待他们。张爱萍是受彭雪枫的指派,专门来接收并指挥这支起义部队的。

张爱萍在向陈锐霆了解具体情况后,设宴招待了起义部队的校级以上军官。席间,张爱萍正式宣布,起义部队将被整编为“新四军独立旅”,并任命陈锐霆为旅长,屠凤林担任政治部主任。

宴会结束后,张爱萍特意留下陈锐霆,私下交流。张爱萍强调:“当前部队需要进一步加强稳定工作,以往信任的人,在形势变化后,态度可能会发生转变。我们必须保持警觉,避免出现突发状况。”

正如张爱萍所预料的那样,不到十天时间,安徽泗县就发生了兵变。十几名反动军官带头闹事,先后杀害了营长王国纯、旅政治部主任屠凤林以及一名副团长。

陈锐霆正准备躺下睡觉,突然听到外面响起了枪声。他赶紧穿上衣服出去查看情况,刚推开门,两把刺刀就迎面刺来,他迅速转身想退回房间,但背后又被敌人捅了一刀。最终,陈锐霆因伤势过重,倒在了血泊里。

入侵者闯入房间后,对准陈锐霆开了一枪,幸运的是子弹没有击中他。等到敌人离开后,陈锐霆强忍着疼痛,迅速集结部队,成功制服了那十几名叛变者。

得知陈锐霆受伤的消息后,张爱萍第一时间赶到现场探望。他立即安排人员秘密进入敌军控制区,采购了当时急需的药品。陈锐霆事后回忆道:"多亏了爱萍同志及时调派部队前来支援,加上医护人员的全力救治,否则我的伤势很难痊愈,甚至可能危及生命。"

陈锐霆痊愈后回到新四军四师,恰逢陈毅以代理军长的身份在该师视察工作,陈毅亲自对他表示了慰问。

得知陈锐霆的专业背景是炮兵后,陈毅兴奋地表示:“这太棒了!正规军作战离不开炮兵支援。虽然我们现在主要进行游击战,装备只有轻型火炮,重型火炮还无法配备,但未来一定会有的。你的专业技能和实战经验迟早会派上大用场。”

陈锐霆点头表示同意,并说:“以后肯定会有的。”没过多久,他的预测就成真了。这是后来的事情。

【相处下来都很佩服对方】

1942年11月,新四军接到消息,日军计划对苏北展开大规模“扫荡”。为此,军部决定将主力转移到淮南地区。在撤离之前,陈毅决定前往三师进行视察,陈锐霆和几名参谋随行陪同。

次日清晨,第三师举行了大规模阅兵。士兵们统一身着崭新的冬季军服,队列严整,气势非凡。陈锐霆与几位参谋目睹此景,内心深受触动。

当时,三师副师长张爱萍负责指挥大会操,但因为黄克诚师长有急事找他商量,导致他晚到了几分钟。他一路小跑赶到操场,全程紧盯着操练的每一个环节。结束后,张爱萍严肃地高声宣布:“新四军第三师副师长张爱萍迟到4分钟,现自罚10分钟。”

张爱萍立刻以军人标准的站姿挺直站立。在场的所有官兵看到他的自我惩罚,都深感敬佩,纷纷不由自主地跟着立正。陈锐霆目睹这一幕,感慨道:“无论是日伪的扫荡,还是国民党军队的进攻,面对这样的军队,都将被彻底击败!”

1944年9月,彭雪枫在战斗中英勇献身。为了填补这一空缺,中央军委迅速作出决策,任命张爱萍接任第四师师长一职,同时指派陈锐霆担任副师长。此后,陈锐霆的职责进一步扩展,他不仅继续担任四师副参谋长,还兼任新四军司令部参谋处处长,承担起更为重要的军事指挥和战略规划任务。

陈锐霆终于有机会发挥自己的专业特长,重新投身炮兵领域。距离他与陈毅探讨炮兵战术的那次谈话,已经整整过了六年。1947年初,在鲁南战役中,华东野战军取得了重大战果,一举缴获了48门美制榴弹炮和28辆美制坦克等重型装备。

华东野战军依托这些武器装备,组建了“特种兵纵队”,陈锐霆被任命为该纵队的指挥官。在孟良崮战役中,陈锐霆指挥的炮兵部队对歼灭张灵甫的第七十四师发挥了决定性作用。

1948年8月,陈锐霆接到指示前往西柏坡,向中央军委汇报华东野战军炮兵的工作情况。在此期间,毛泽东亲自会见了他。

会面时,毛主席以闲聊的方式与陈锐霆交流,询问他的籍贯、年龄以及炮兵学习的背景。陈锐霆逐一回答了这些问题。

随后,毛泽东兴致勃勃地向陈锐霆分析了解放战争的局势。他左手握拳,拳心朝下放在桌上,右手则指着拳头解释道:"这场战争就像爬山一样,最费劲的上坡路我们已经走完了,现在到了山顶,接下来就是下坡了。这就是目前解放战争的整体态势。"

毛泽东在关键时刻的讲话,清晰地剖析了战前局势。他简明扼要地指出了当时的形势特点,为即将到来的决战指明了方向。这番论述切中要害,让在场人员对当前局面有了更深刻的认识。毛泽东的分析不仅揭示了敌我双方的力量对比,还预见了可能出现的各种情况,为制定战略提供了重要依据。他的话语虽然简短,却蕴含着深刻的战略思想,为接下来的行动奠定了理论基础。这种高瞻远瞩的洞察力,体现了毛泽东作为军事家的卓越才能,也为最终胜利创造了有利条件。

毛泽东接着指出:"你接受过黄埔军校的炮兵训练,现在也从事炮兵工作,炮兵在军事领域扮演着关键角色。必须全力提升炮兵建设水平,未来要进一步扩大规模,打造一支实力雄厚的炮兵部队。"

毛主席提出让华野成立专门的炮兵队伍,并提议由陈锐霆兼任炮兵司令员。陈锐霆随即向毛主席表态,承诺会全力做好炮兵工作,确保炮兵在未来的战斗中发挥更大的效用。

在渡江战役即将打响时,长江镇江段水域突然出现了一艘驱逐舰。当时在江北岸的陈锐霆立即认出这是英国的“紫石英”号。他对身边的士兵说:“咱们马上要渡江了,这艘英国军舰来这儿想干什么?要是它停在江面上不走,或者突然袭击我们的渡江部队,那就麻烦了。咱们先开几炮,警告它别往前了。”

当我们的炮兵开火示警后,"紫石英"号不仅没有撤离,反而开始反击。看到这种情况,陈锐霆马上命令加大火力。结果,"紫石英"号被重创,在逃跑过程中不小心驶入浅滩,最终被困在那里动弹不得。

当天下午,英国驱逐舰“伴侣”号原本停靠在南京港,听到消息后立即赶往现场支援。然而,它刚驶入江面就遭到我方炮兵的猛烈射击,被迫仓促撤退。

次日,英国派出巡洋舰“伦敦”号和护卫舰“黑天鹅”号前往支援。英国远东舰队副司令梅登抵达现场后,发现我方炮火过于猛烈,被迫下令撤退。事后,国民党将领汤恩伯评价道:“陈锐霆这人不简单,胆子大得很,没什么他怕的。”

张爱萍得知英国舰队被我方炮兵重创的消息后,兴奋地表示:“陈锐霆干得漂亮,真是给咱们争了口气。下次见到他,非得好好喝一顿不可。”

【建国后的亲密联系】

1952年,陈锐霆被调到北京,开始在军委炮兵部门任职。到了1955年,张爱萍升任总参副总参谋长,并兼任国防科委主任。与此同时,陈锐霆在炮兵部门负责常规武器科研和地地导弹部队的管理工作。由于职务上的交集,两人再次有了合作的机会。

1964年5月,陈锐霆随同张爱萍实地考察,确定首个地地导弹作战基地的位置。在核心小组的会议上,张爱萍提出了多项关键指导意见。这些指示为陈锐霆及其团队后续的工作开展提供了明确的方向和重要的参考依据。

张爱萍在公务上对下属要求严格,注重细节和精准度;私下里,他对团队成员的关怀却十分细致。某日,陈锐霆随同张爱萍前往连云港进行海岛防御火炮的测试工作。利用周末的闲暇时光,他们一同游览了附近的云台山。

登山时,大家先坐吉普车到达山顶,之后选择从后山徒步回营地。由于后山地形险峻,缺乏明显的路径,下山时几乎无法放慢脚步,全程几乎都在快走。抵达山脚后,陈锐霆因体力透支几乎无法移动。相比之下,张爱萍的状态显得较为轻松。最终,张爱萍协助陈锐霆一同返回了营地。

张爱萍随即联系了当地驻军的医疗人员,包括医生和按摩师,前来为陈锐霆进行治疗。这一事件对陈锐霆产生了深远的影响。

退休后,张爱萍一直惦记着陈锐霆。1990年代初期,陈锐霆去拜访张爱萍,两人交谈时,张爱萍注意到陈锐霆的手杖不合适,便说:“你的手杖又短又细,你个子高用起来不方便,我现在坐轮椅不需要手杖了,我的藤制手杖弹性好,送给你吧。”

陈锐霆接过那根手杖,心中涌起一股暖流。尽管手杖本身平平无奇,但它承载了两人间深厚的情谊。

张爱萍退休后,创作了多部著作。每当他有新书问世,都会赠送一本给陈锐霆。为了表达感激之情,陈锐霆特意创作了一首诗。

感谢爱萍和又兰两位同志赠送的书籍。

退休之后,两位老人的创作灵感如泉涌般涌现。

笔下诗篇如利剑,墨迹蜿蜒似龙蛇。

这对夫妻都是技艺超群,难以分出谁更胜一筹。

常常分不清谁是谁,连李和张都搞混了。

军队出版的书册和照片集展现了非凡的成就。这些作品不仅记录了军人的英勇事迹,还通过生动的影像和文字,传递了军队的光辉形象。每一页都充满了力量与荣耀,仿佛在诉说着一个个不朽的故事。这些文集和影集,不仅是历史的见证,更是激励后人的宝贵财富。

在繁荣昌盛的时代,我们大力弘扬文化,用激昂的歌声祝福人们长寿健康。

在这首作品里,张爱萍的伴侣李又兰被提及,他们从相识到相爱,始终彼此支持。陈锐霆见证了这段感情的发展历程。

1942年初,华中局召开了一次重要会议,时间跨度为1月到3月。由于李又兰擅长速记,她被选为会议记录员。与此同时,张爱萍作为新四军第三师的副师长,也出席了这次会议。

张爱萍第一次见到李又兰就深深被她吸引,多年后他依然记得那个瞬间。

我在观众席,她在舞台上,多次相遇让我注意到这位女士。她气质优雅,举止从容,透着一股沉稳的智慧。她那种自然大方的仪态,让我对她心生好感,留下了积极的印象。

在张爱萍主动表达爱意后,两人的感情迅速升温,最终走到了一起。婚礼当天,陈锐霆也出席了仪式,并真诚地向这对新人送上了美好的祝愿。

李又兰和张爱萍夫妇感情深厚。退休后,李又兰在报纸上看到河南有个叫南街村的地方,是个共产主义小社区。她把南街村每家每户都富裕、人人开心的消息告诉张爱萍,张爱萍听了也很赞赏。两人商量后,决定一起去南街村看看。

过去在战乱时期,李又兰总是跟随张爱萍四处奔波。如今情况发生了转变,每当李又兰提出出行计划,张爱萍通常都会陪同。两人的角色发生了明显变化,从前是李又兰追随张爱萍的脚步,现在则成了张爱萍陪伴李又兰出行。

在李又兰的悉心照料下,张爱萍迎来了他的九十大寿。生日当天,他创作了一首名为《九秩自况诗》的诗作,并赠予前来为他庆祝生日的陈锐霆。

活到九十岁,心里依然记得自己的根在哪里。

执着追寻光明未来。

轻松跨过无数山水,

如今,我们正目睹着跨越昆仑山的壮举。

尊敬的锐霆先生,请您指教。

张爱萍的逝世日期是1999年12月25日。

陈锐霆在生日聚会结束后回到家,也写了一首诗作为回应。但由于他觉得自己的作品还不够完善,反复修改了好几次,所以没有马上送出去。这首诗的标题是《和张公《九秩自况诗》》。

张公退休后仍心系故乡,

在国家面临重大问题时,依然坚持直言不讳。

认为自己肩负着革命重任,

年近九旬的王宏斌仍亲自前往南街村进行考察。

陈锐霆,1906年生于山东即墨,早年投身军旅,1928年加入中国共产党。他历经抗日战争、解放战争,屡立战功。1955年被授予少将军衔。新中国成立后,陈锐霆担任过炮兵副司令员等职,为军队现代化建设作出重要贡献。他于2010年在北京逝世,享年104岁。陈锐霆一生忠于党的事业,为中国的革命和建设事业奋斗不息,是中国共产党优秀党员,中国人民解放军的杰出将领。

退休后,陈锐霆与张爱萍的来往更加频繁。2001年,张爱萍罹患重疾,陈锐霆听到这个消息时,眼泪无法控制地涌出。他立刻赶往医院探望,但由于张爱萍的病情严重,未能见到面,这让陈锐霆感到非常遗憾。

2002年秋,陈锐霆在301医院进行体检,恰巧与负责照料张爱萍的李又兰住在同一楼层。通过李又兰的介绍,陈锐霆得知了张爱萍的健康状况。之后,陈锐霆将他之前为张爱萍创作的诗作递给李又兰,委托她转交给张爱萍。陈锐霆的愿望是,张爱萍在阅读这些诗句时能感到一丝愉悦。

李又兰告诉陈锐霆:"爱萍看了你写的诗,特别开心。"听到这句话,陈锐霆心里因为见不到老朋友的难过也缓解了不少。

不到一年时间,陈锐霆得知张爱萍离世的消息,内心极为悲痛。他迅速赶到张爱萍家中,在张爱萍长子的陪同下,陈锐霆在张爱萍的遗像前,严肃地敬了一个军礼。这一举动,充分表达了他对这位老战友的深切敬意。

陈锐霆最近一次拜访张爱萍,发现这位老朋友的住处还是那间老旧的平房,不禁感慨道:"他这种朴素的作风真是让人佩服!"

陈锐霆对张爱萍给予了高度评价。他提到,张爱萍的一生充满了革命斗争、持续学习和无私服务。张爱萍的卓越品质和坚定的革命信念,深深影响了周围的人,并将长久地被人们记住。