一部《红楼梦》,半部沧桑史。

《红楼梦》中的诗词,是美的,韵味美,感情美,更为重要的是,这诗词是对应着各色人物与各种场合的。

《红楼梦》是以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以富贵公子贾宝玉为视角,描绘了一批举止见识出于须眉之上的闺阁佳人的人生百态,展现了真正的人性美和悲剧美,可以说是一部从各个角度展现女性美以及中国古代社会世态百相的史诗性著作。

《红楼梦》最经典的9首诗词,读懂了才知道是人生。

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!

古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了!

终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了!

君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!

痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了?

—《红楼梦•第一回》

释义:

世人想做神仙,却去追逐功名。古今历史上有名的将相在哪里?看那一堆堆荒冢长满了野草。世人想做神仙,却去追求财富。每天终日只恨能够汇聚无限多的财富,待到真正有这么多了该享受了却迎来死亡。世人想做神仙,却又忘不了家中娇妻。夫君死前天天说恩爱,在夫君死后却又嫁人离去。世人想做神仙,却又忘不了膝下儿孙。自古多见痴爱子女的父母,孝顺父母的儿孙却有几人见到呢?

01

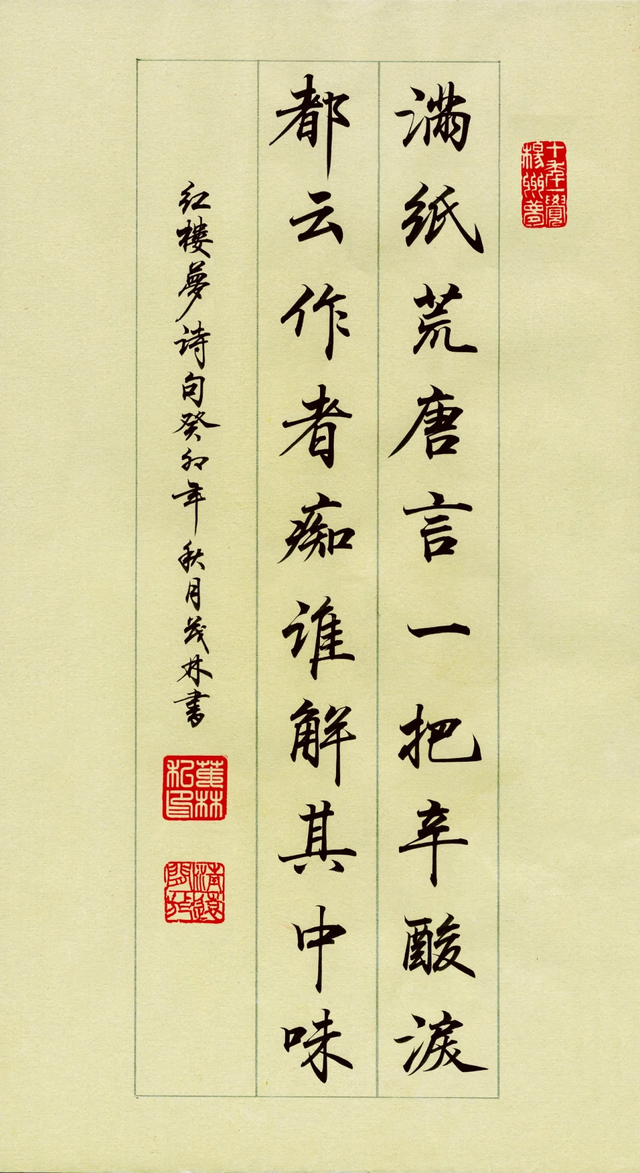

《满纸荒唐言》

满纸荒唐言,一把辛酸泪。

都云作者痴,谁解其中味?

解析:

这首诗是《红楼梦》的缘起诗,曹雪芹以自嘲的方式表达了自己创作这本书的复杂心情。看似荒唐的故事背后,实则饱含着无尽的辛酸。作者觉得自己为这本书付出了太多心血,却担心无人能真正理解其中的深意。

"满纸荒唐言":指的是书中所写的许多看似荒诞不经的故事和情节。

"一把辛酸泪":表达了作者在创作过程中所经历的辛酸和苦楚。

"都云作者痴":反映了外界可能对作者创作这部作品的不理解或嘲笑。

"谁解其中味?":作者在问,有谁能真正理解这部作品背后的深意和作者的用心。

整体来看,这句诗反映了曹雪芹对自己作品的自嘲和自谦,同时也透露出他对人生复杂性的深刻认识。他意识到,尽管他的作品可能被一些人视为荒谬,但其中蕴含的深意和情感却是真实且复杂的。这句话也体现了作者对文学创作的热爱和对人生体验的珍视。《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作,其丰富的人物刻画和深刻的社会意义,至今仍被广泛研究和讨论。

请输入标题

02

《好了歌》

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了。

古今将相在何方,荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了。

终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了。

君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了。

痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了?

解析:

跛足道人唱出的这首《好了歌》,深刻地揭示了人生的无常和人们对功名利禄、金钱、爱情、儿孙等的执着。它告诉我们,无论人们多么追求这些东西,最终都逃不过死亡和消逝的命运。

《好了歌》出现在《红楼梦》的第一回。家业破败后,甄士隐和妻子移居乡下,不想却遇到了“水旱不收,鼠盗蜂起”的年头。无奈之下,甄士隐只好变卖田产,投奔岳父。甄士隐的岳父是个贪财卑鄙的小人,他想方设法地将甄士隐的的银子全部骗进了自己的手里。于是甄士隐“急忿怨痛”、贫病交攻”,“露出那下世的光景来”。某日,甄士隐在街上遇见了一个“疯癫落脱、麻履鹑衣”的跛足道人,道人边走边叨念,叨念的正是这首歌。

这首歌用通俗直白的语句告诉人们:功业、金钱、妻妾、儿孙都是过眼云烟。而人之所以对这些东西有所贪恋,是因为没有“了”。跛足道人说“好便是了,了便是好”,就是想告诫人们抛弃世俗。因为只有彻底的“了”,才能彻底的“好”。这首歌体现了一种逃避现实的虚无主义思想。

03

请输入标题

《聪明累》

机关算尽太聪明,反算了卿卿性命。

生前心已碎,死后性空灵。

家富人宁,终有个家亡人散各奔腾。

枉费了,意悬悬半世心;好一似,荡悠悠三更梦。

忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。

呀!一场欢喜忽悲辛。叹人世,终难定。

解析:

这首曲子是写王熙凤的。曲名"聪明累”即聪明反为聪明误之意。语出北宋苏轼《洗儿》诗:“人皆养子望聪明,我被聪明误一生。惟愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿。”

王熙凤是贾府的实际当权派。有十足的权欲和贪欲。她费尽心机,策划算计,聪明得过了头,反而连自己的性命也给算掉了。凤姐自食恶果,并不是叹人世,终难定!

《聪明累》能凭借“泼辣”与“精明强干”出圈的红楼人物,王熙凤大概是独一无二的那一个。她有着超出常人的果决和手腕,谁遇到难缠的人、难缠的事,凤姐一出手便干脆了断,在一群太太小姐中也最接地气,插科打诨、迎来送往总能看到她。遗憾的是,如此有趣精明的一个人,却在权术机变中走向迷失。在她的生存法则里,一意争强好胜无视人性底线,“宽厚待人”四个字更是从未放在心上。东窗事发后,只落得众叛亲离,“哭向金陵事更哀”。机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。善良永远是为人处世的加分项。在漫长的时光里,不管遇到什么人、什么事,有所敬畏、懂得盈亏有度,才能收放自如。

《聪明累》是写王熙凤的判曲。

费尽心机耍弄聪明,反而算掉了自已性命。

生前弄权术致使心力交瘁,死后留牵挂还显现出性灵。

原指望家庭富贵人口安宁,最终落个家破人亡各自逃生。

半辈子殚精竭力枉费心。好似那悠悠晃荡梦一场。

好似是忽喇喇大厦倾塌了,好似是黑蒙蒙油干灯灭尽。

呀!一场欢喜忽然悲变痛。唉!世间祸福终归难断定!

机关算尽太聪明,反算了卿卿性命!生前心已碎,死后性空灵。家富人宁,终有个,家亡人散各奔腾。枉费了,意悬悬半世心;好一似,荡悠悠三更梦。忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。呀!一场欢喜忽悲辛,叹人世终难定!

04

《终身误》

都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。

空对着,山中高士晶莹雪;

终不忘,世外仙姝寂寞林。

叹人间,美中不足今方信:

纵然是齐眉举案,到底意难平。

解析:

贾宝玉神游太虚幻境时,听了《红楼梦十二支曲》,

这是十二支曲子的第一首。以宝玉的口吻,倾诉与宝钗感情始终不能融洽,以及对黛玉深深的思念和眷恋。

这首曲子主要描写红楼梦的主角贾宝玉对薛宝钗和林黛玉的态度,写贾宝玉婚后仍不忘怀死去的林黛玉,写薛宝钗徒有“金玉良姻”的虚名而实际上则终身寂寞。

《终身误》宝钗、黛玉都很美丽,但美的内涵却各有千秋:一个端庄稳重,崇尚实际,一个孤高自许,赞美灵性;一个圆融而稍带说教,一个率真而偶觉任性。宝玉是她们的知己,但若论爱情,他心里只有黛玉。

《终身误》是清代小说家曹雪芹所作的一首曲子,出自《红楼梦》第五回。这首曲子主要描写红楼梦的主角贾宝玉对薛宝钗和林黛玉的态度,写贾宝玉婚后仍不忘怀死去的林黛玉,写薛宝钗徒有“金玉良姻”的虚名而实际上则终身寂寞。整首曲以强烈的对比手法,通过宝玉之口表现了作者对符合封建秩序和封建家族利益的所谓美好姻缘的否定和批判。

说金锁和宝玉相配才是美好的姻缘,我只念念不忘和黛玉的前世之盟。每天面对人们都认为是端庄稳重的薛宝钗,却始终忘不了仙女一样聪明寂寞的林黛玉。可叹啊,我今天才相信人世间美好的事情总有不足。纵然宝钗像汉代的孟光一样贤惠,也不能消除我对林妹妹的一片深情。

05

《枉凝眉》

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。

若说没奇缘,今生偏又遇着他;

若说有奇缘,如何心事终虚化?

一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂。

一个是水中月,一个是镜中花。

想眼中能有多少泪珠儿,

怎禁得秋流到冬尽,春流到夏!

解析:

这首词是 《红楼梦》第三回中,“太虚幻境”里众仙女所唱之《红楼梦》十二曲的第二首。此曲预示着宝玉、黛玉“木石前盟”的悲剧结局。钟琴的上行分解和弦,将人带入了一种美伦美幻的奇妙仙境之中。而古筝的几个下行装饰音和一声吉琴极有特色的滑音,宛如一声叹息,奠定了乐曲古朴典雅的韵味。女声几乎是清唱的演绎出了前两句,旋律异常的空灵脱俗,诠释出了宝黛爱情的一种唯美和超凡脱俗的意境。女声唱出的虚词“啊”,悲愁动人,似乎是在悲叹宝黛的悲剧命运,发出了对这对苦命恋人无比同情和感怀的悲音。下半段道尽了宝黛爱情的无奈和悲怨,感人至深!“想眼中能有多少泪珠儿”一句,更使悲怨的情感到了极致!

06

请输入标题

《葬花吟》

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?

游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。

闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处。

手把花锄出绣帘,忍踏落花来复去。

柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞;

桃李明年能再发,明年闺中知有谁?

三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!

明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。

一年三百六十日,风刀霜剑严相逼;

明媚鲜妍能几时,一朝漂泊难寻觅。

花开易见落难寻,阶前愁杀葬花人,

独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。

杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门;

青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。

怪奴底事倍伤神?半为怜春半恼春。

怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。

昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?

花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞;

愿奴胁下生双翼,随花飞到天尽头。

天尽头,何处有香丘?

未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。

质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。

尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?

侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

试看春残花渐落,便是红颜老死时;

一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!

评析 :

《葬花吟》是清代文学家曹雪芹的小说《红楼梦》第二十七回中女主角林黛玉所吟诵的一首古体诗。此诗通过丰富而奇特的想象,暗淡而凄清的画面,浓烈而忧伤的情调,展示了黛玉在冷酷现实摧残下的心灵世界,表达了她在生与死、爱与恨复杂的斗争过程中所产生的一种焦虑体验和迷茫情感。它是林黛玉感叹身世遭遇的全部哀音的代表,也是曹雪芹借以塑造黛玉这一艺术形象、表现其性格特性的重要作品。

《葬花吟》是林黛玉感叹身世遭遇的全部哀音的代表,也是曹雪芹借以塑造黛玉这一艺术形象、表现其性格特性的重要作品。

全诗血泪怨怒凝聚,通过丰富而奇特的想象,暗淡而凄清的画面,浓烈而忧伤的情调,展现了黛玉多愁善感的性格、内心的矛盾与痛苦、细微而复杂的心理活动,表达了其在生与死、爱与恨等复杂的斗争过程中所产生的一种对自身存在焦虑不安的体验和对生命迷茫的情感。以花喻人,把花的命运与人的命运紧相联系,有力地控诉了那些摧残花的自然界和扼杀人的黑暗社会恶势力。明写花,实写人,将人物的遭遇、命运、思想、感情融汇于景与物的描绘之中,创造出内涵丰富、形象鲜明生动的意境,具有强烈的艺术感染力。

整首诗是林黛玉生命理念和人生价值的真实写照。全诗抒情淋漓尽致,语言如泣如诉,声声悲音,字字血泪,满篇无一字不是发自肺腑、无一字不是血泪凝成,把林黛玉对身世的遭遇和感叹表现得入木三分。写出主人公在幻想自由幸福而不可得时,所表现出来的那种不愿受辱被污、不甘低头屈服的孤傲不阿的性格。

这首诗从伤春到感怀,从感怀到控诉,从控诉到自伤,从自伤到向往,从向往到失落,从失落到绝望,黛玉的情感随着诗句而流露,多愁善感的贵族小姐林黛玉,其思想感情的十分脆弱的。诗中消极颓伤的情绪是极其浓重的。这种情绪虽然在艺术上完全符合林黛玉这个人物所处的环境地位所形成的思想性格,但毕竟因作者在某种程度上有意识借所倾心的人物之口来抒发自己的身世之感,而显露了他本身思想的弱点。

“伤心一首葬花词,似谶成真不自知。”黛玉这首抒情诗,实际上也是隐示其命运的谶语。她如一朵馨香娇嫩的花朵,悄悄地开放,又在狂风骤雨中被折磨得枝枯叶败,从世界上悄悄消逝。说这首诗是谶语,是就其整体的思想而言,并不是说每字每句都隐示着黛玉的具体遭遇。

其实《葬花吟》不仅仅是黛玉一个人的诗谶,同时也是大观园群芳共同的诗谶。她们尽管未来的具体遭遇各不相同但在“有命无运”这一点上却没有两样,都是在“薄命司”注册的人物。随着贾家的败落,所有的大观园内的女孩儿都要陷于污淖、沟渠之中,都没有好命运。

07

《临江仙·柳絮》

白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。

蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?

万缕千丝终不改,任他随聚随分。

韶华休笑本无根。好风频借力,送我上青云!

背景:

曹雪芹将《临江仙·柳絮》写在了《红楼梦》第七十回,柳絮诗会,是大观园最后一次诗会。

对四大家族来说,历史时光的向前推移,和它衰败命运的急转直下是成正比的。

贾府里更加明显地呈现出了种种危机的征兆,“声威赫赫”的贾府,已是江河日下,濒临崩溃。

《临江仙·柳絮》这是薛宝钗所作的一首柳絮词,该词被众人推选为独占鳌头的作品。与黛玉的缠绵悲戚不同,宝钗的这首词,欢愉中又带着豪情,看似在写柳絮乘风高飞,实际上表达了自己的壮志。

【赏析】

这是薛宝钗所作的一首柳絮词,该词被众人推选为独占鳌头的作品。薛宝钗在叙述其创作意图时说过:“柳絮原是一件轻薄无根无绊的东西,然依我的主意,偏要把他说好了,才不落套”。由此可见,该词之所以能做到“不落俗套”,匠心独运,其根本原因,正在于道出了“人人笔下所无”的东西。

这首词上片状物,着力描写风飏柳絮、悠然起舞的情状。下片言志,抒写了柳絮的情志:有离即有合,有散必有聚。这首词表面上写的是柳絮的姿容和心理,实际上巧妙地借柳絮之口委婉地道出薛宝钗青云平步的志向。全词句句咏物,处处有“我”,物性我情,水乳交融。

词的开头就已非同凡响:“白玉堂前春解舞,东风卷得均匀”。

柳絮飘飞的地点,已不是黛玉笔下那触目愁肠的“百花洲”和“燕子楼”,而是换成了充满着富贵气象的“白玉堂前”——封建贵族家庭的住宅里;

柳絮飘飞的姿态,一变而为欢快轻盈、均匀优美的舞姿,流露出一种欢愉融洽的欣喜之情。

词的第三句,来进一步烘染这春意喧闹的大好时光,从而唱出了词人对春光的一曲赞歌。

“几曾随逝水?岂必委芳尘?”这一句意,却又在活用的基础上翻出一层,另辟新意,用一“何曾”、一“岂必”的反问句式,便顿使苏词中所表达的情感作一逆转,化消极的情调为积极的精神。

下片词人更侧重于抒写柳絮的情志,非常细腻地体现了柳絮尽管四处飘飞,也仍不改初衷,无牵无系,随缘自适的旷达襟怀。

由于有了这层情志的铺垫,因而在词的最后三句,词人便直接地抒写了柳絮凭借东风扶摇直上的远大志向,这样便使整首词的主题得到了升华, 完成了对柳絮感慨整个心理流程的揭示。

08

《如梦令》

岂是绣绒残吐?卷起半帘香雾。

纤手自拈来,空使鹃啼燕妒。

且住,且住!莫放春光别去!

【赏析】

《如梦令》这首词为史湘云所作。虽惜春留春无可奈何,却也有一股豁达之气。像史湘云这般境随心转,喜怒哀乐完全取决于自己的内心,糊涂之中反而藏着大智慧。

09

《收尾·飞鸟各投林》

为官的,家业凋零;富贵的,金银散尽;

有恩的,死里逃生;无情的,分明报应。

欠命的,命已还;欠泪的,泪已尽。

冤冤相报实非轻,分离聚合皆前定。

欲知命短问前生,老来富贵也真侥幸。

看破的,遁入空门;痴迷的,枉送了性命。

好一似食尽鸟投林,

落了片白茫茫大地真干净。

【赏析】

这是《红楼梦十二支曲》最后一首。

曲终人散,家败人亡,各奔东西,正所谓树倒猢狲散,飞鸟各投林。

这首曲子是《红楼梦》十二曲的总结,它概况地写出了封建社会末期以贾府为代表的贵族家庭中发生的急剧变化和最终一败涂地的结局。这首曲子既是十二钗曲的收尾,它在表现贾府“树倒猢狲散”的景时,当然是以写十二钗的结局为主的。但是,它的目的毕竟不是把前面曲子中都已具体写过的各人命运再重复一遍,作者也未必故意求巧,使每句曲文恰好分结一钗。把一气呵成的曲文,割裂开来,按人分派,这只会削足适履,损伤原意;证之以事实,又不免牵强。说“欠泪的”是黛玉、“看破的”是惜春、“老来富贵”是李纨,这当然不错;说“为官的,家业调零”是湘云、“富贵的,金银散尽”是宝钗,就勉强了。

《护官符》中贾、史、王、薛,哪一家不是“为官的”、“富贵的”?他们后来“一损皆损”,哪一家不是“家业调零”、“金银散尽”?脂评说这两句“先总宁荣”(四大家族的代表),似乎确切得多。再比如把“欲知命短问前生”分派给元春,把“欠命的,命已还”分派给迎春,也说不出多大理由。因为十二钗中命短的不只是元春,她的前生,我们也不知道;小说中只说贾家欠孙家的钱,没有说迎春欠孙绍祖的命,怎么要她还命呢?倒是王熙凤,现世就欠了不少人命,只是要她来还,一条命也还不清呢!如果用因果报应的话来说,她的下场不也是“冤冤相报”吗?

总之,曲子把金陵十二钗的各种不幸遭遇,全都毫无遗漏地概括了,但我们不应拘泥于一句一人,把文义说死,这对理解这首曲子的意义没有实在的好处。这首曲子为四大家族的衰亡预先敲起了丧钟。但是,作者并不了解历史发展的客观规律和深刻根源,不能对这种家族命运的剧变作出科学的解释,同时,还由于他在思想上并没有同这个没落的封建家庭割断联系,不可避免地就有许多宿命论的说法,使整首曲子都蒙上了浓重的悲观主义色彩。