【贺子珍回国,想见毛主席】

1947年,王稼祥携妻子朱仲丽前往莫斯科就医,同时寻找贺子珍及其女儿李敏。经过不懈努力,王稼祥成功找到她们的下落,并安排了一次会面。

贺子珍在海外偶遇长征时期的旧友,内心激动不已。她向对方倾诉了这些年来经历的种种苦难,仿佛找到了久违的知己。两人重逢的场景充满了温情与感慨,贺子珍借此机会将压抑已久的情感倾泻而出。

王稼祥和朱仲丽见到贺子珍时,发现她面容憔悴,失去了往日的光彩。由于多年未用中文交流,她的语言表达也变得生涩不流畅。这让两人感到十分难过。

王稼祥感慨万千,随后转向贺子珍问道:“子珍,你接下来有什么计划?”

贺子珍毫不犹豫地回应:“我要回去!”

王稼祥处事细致,他清楚意识到,如果贺子珍继续留在苏联,她的处境只会越来越困难。然而,毛主席早已与江青结为夫妻多年,贺子珍一旦回国,该如何妥善安置她?

王稼祥经过慎重考虑,决定向毛主席发送一份电报,详细说明贺子珍目前的状况,并传达她希望回国的请求,恳请毛主席做出最终决定。

毛泽东接到一封远方的电报,内容令他深感意外。电报中提到的贺子珍的处境让他陷入了深思。带着沉重的心情,他回复道:“已与苏联沟通,同意贺子珍返回中国。”

在毛主席的关怀下,贺子珍结束了漂泊异乡的生活,顺利回到了祖国。她内心充满了深深的感激之情。

1947年寒冬,贺子珍携女儿李敏抵达哈尔滨,出任东北财政部机关总支书记一职。归国后的她,心中始终怀揣着一个未了的心愿——与毛主席重逢。这个深藏心底的期盼,成为她回国后最牵挂的事。

考虑到贺子珍刚回国,组织上认为她肯定希望见到家人,于是安排她的嫂子李立英(贺敏学的妻子)从前线赶到哈尔滨,去探望她。

时隔多年未与家人联络的贺子珍,偶遇嫂嫂李立英时难掩喜悦之情。她急切地向李立英打听贺家其他亲属的近况,李立英则耐心地将这些年贺家的种种变迁逐一告知。

李立英提及毛主席曾拿出十块银元为母亲办丧事时,贺子珍瞬间泪如雨下。看到贺子珍情绪波动,李立英立即停止了这个话题。

贺子珍因为能够顺利回国,内心对毛主席已经满怀谢意。当她了解到毛主席亲自为她母亲料理后事,这份感激之情更加深厚。

在深情感动的驱使下,贺子珍含泪找出了毛主席早年赠予她的那条毛毯,低声细语道:“这条毯子承载着我和主席共同的回忆……虽然我曾因一时之气离开,但那份深厚的情感始终铭记于心。”

出于对毛主席的感激之情,当主席提出要接女儿李敏到身边抚养时,贺子珍立刻表示了同意。她深知这是主席的一片心意,也理解这对孩子成长的重要性,因此没有半点犹豫就应允了。这份决定不仅体现了她对主席的信任与支持,更展现了她作为母亲对孩子未来的深思熟虑。

1948年秋,沈阳获得解放。次年年初,贺子珍携女儿李敏抵达沈阳。到了4月,毛主席派遣一名警卫员前往沈阳,向贺子珍传达他的想法:“主席很想念娇娇,希望接她到身边,安排她在那里上学,想听听你的意见。”

贺子珍毫不犹豫地回应道:“主席既然想见孩子,我完全支持,没有任何异议。”

在李敏准备前往北平之际,贺子珍细心地帮她收拾行李,同时叮嘱道:“把东西都带齐了,娇娇,去北平见你爸爸吧!”

李敏回忆说,那段时期母亲贺子珍对她的管教明显放松了,她因此享受了一段难得的自在日子。当得知李敏即将前往北平时,贺子珍表现得十分欣慰。

李敏在毛主席身边工作后,成了两位长辈之间的沟通桥梁。毛主席经常托她向贺子珍传达问候,贺子珍也通过她向毛主席表达关心。两人虽不直接联系,但借助李敏传递着彼此的情谊。

1949年夏季,贺子珍定居上海。每当李敏放寒假时,毛泽东都会安排人送她去上海,让她与贺子珍相聚。

那年冬天,李敏如往常一样来到上海度假。对于贺子珍而言,这个假期最大的乐趣莫过于倾听李敏分享她与毛泽东共同生活的各种趣事。

根据李敏的描述,贺子珍深刻体会到了毛泽东对女儿细致入微的关怀与严格的教育方式。这种父爱既让她感到欣慰,又充满感激之情。

贺子珍与兄长贺敏学、嫂嫂李立英联名致函毛泽东,信中提及:“娇娇刚回国时,连一句中文都不会讲,如今不仅能说流利的中文,还能用中文写信了。这一切都得益于主席的悉心教导。我们由衷感激主席对娇娇的精心培养。”

寒假接近尾声,李敏准备启程回北京,贺子珍特意到火车站为她送别。母女俩在站台上难舍难分。贺子珍站在车窗旁,反复叮嘱李敏:“娇娇,到了北京别总想着我,专心学习就好。告诉你爸爸,我一切都好,不用操心。”

李敏故作无奈地笑着回应:“行了,妈,这话你都念叨好几回了。”

贺子珍接着说:“我特意给你爸准备了个小礼物,是个骨雕耳勺,做工挺精细的,他肯定中意。你爸耳朵容易出油,得经常清理。我已经把耳勺放进他包里了。”

列车即将启动,汽笛声骤然响起。

李敏向贺子珍频频招手,口中喊着:“妈妈,再会!”

贺子珍快步走向火车,挥手道别:“再见……”

【贺子珍在庐山与毛主席重逢】

1958年春天,贺子珍在上海生活了将近十年后,对家乡江西的思念愈发强烈。江西承载着她深厚的亲情和情感回忆,始终是她心灵的归宿。怀着对故乡的眷恋,她决定返回江西暂住一段时间。

上海市委考虑到换个环境对贺子珍的心理状态有好处,就这件事与江西省委进行了沟通。江西省委很快回复说:“江西随时欢迎贺子珍的到来,无论她待多久,我们都会妥善安排接待。”

1958年夏,贺子珍先到庐山避暑,之后直接前往南昌,入住阳明路的洪都宾馆。

那段时间,陈毅、康克清等人都专程到洪都宾馆探望贺子珍。贺子珍一直挂念着毛主席,特意询问了他的近况。考虑到她的身体状况,大家只挑了些积极的消息告诉她。在洪都宾馆期间,贺子珍还特意安排了宴席,款待了陈毅一行人。

江西省委很快为贺子珍在南昌三纬路安排了一栋二层小洋楼作为住所,这处房产离省委办公地点很近。

在江西期间,贺子珍享有副省级的生活保障。省委为她配备了专职服务人员,包括厨师、司机和护理人员,同时还提供了一辆专车,这些安排体现了对她生活细节的全面考虑。

贺子珍的护理工作由刚满19岁的卢泮云负责,她刚从省护校毕业。接下来的时间里,卢泮云和贺子珍形影不离,甚至同床共寝。

贺子珍每月收入280元,但她经常给亲朋好友送礼物,导致开销超过收入。后来,在卢泮云的提醒下,贺子珍才意识到这个问题,开始控制自己的支出。

贺子珍在南昌的日子过得挺悠闲,她习惯晚睡晚起,一般凌晨才休息,醒来就直接吃午饭。吃完饭后,她喜欢去菜园散步,享受片刻的宁静。

贺子珍在自己的菜园里培育了多种蔬菜,但她最钟爱的还是野菜。她常常让助手们外出采摘野菜,并告诉他们:“当年长征途中,我们全靠野菜充饥。要是没有这些野菜,长征根本不可能成功。”

贺子珍在自家院子里种的白菜长得特别好,她看着心里美滋滋的,还经常念叨:“毛主席也爱吃白菜。”后来,李敏到南昌来看她,贺子珍特意让李敏带了一大堆自己种的白菜回去送给毛主席。

贺子珍保存着两样特别的东西,都是毛主席给她的礼物:一条毛毯和一个闹钟。

贺子珍一看到这两样物品,脑海中立刻浮现出毛主席的身影,于是她拉着卢泮云聊起了与毛主席相关的事情。某天夜里,贺子珍正准备睡觉,突然对卢泮云说道:“虽然我们后来分开了,但他对我始终很好!”

岁月无声流逝,转眼间贺子珍回国已逾十年,她始终怀着与毛主席重逢的愿望。

毛泽东对贺子珍怀有深厚的情感,不仅因为他们曾共同度过十年的婚姻生活,更因为两人之间那份坚不可摧的革命友谊。尽管时光流逝,他仍希望能再次见到这位曾经的伴侣和战友。

1959年,毛主席在庐山视察期间,获悉贺子珍正在南昌疗养。出于关心,他决定安排一次会面。这次见面并非寻常,因为贺子珍是毛主席的前妻,两人已有多年未见。尽管当时政治环境复杂,毛主席仍坚持要与贺子珍见上一面,了解她的近况。这次会面不仅体现了毛主席对故人的关怀,也反映了他作为领导人的独特个性。

7月7日,水静和朱旦华按照毛主席的指示,前往贺子珍在南昌的住处。她们用正式的语气对贺子珍说:"大姐,今年南昌天气太热,省委邀请您去庐山避暑。我们刚从庐山回来,省委特意安排我们来接您。"

贺子珍爽快地答应了,这让水静和朱旦华心里悬着的石头终于落了地。

7月8日那天,贺子珍和水静、朱旦华一起坐车前往庐山。抵达后,她们在28号房间安顿下来。

7月9日晚,水静陪同贺子珍乘坐吉普车从28号房抵达180号院。在毛主席的贴身卫士封耀松的协助下,贺子珍被引导至二楼。二楼共有三间房,毛主席使用其中两间。封耀松将贺子珍安顿好后便离开了房间。

贺子珍刚跨进门槛,便瞥见了久违近22年的毛泽东。那一瞬间,她愣在原地,喉咙仿佛被什么堵住了,一个字也吐不出来,眼泪却不受控制地滑落。

毛主席走到贺子珍面前,双手紧紧握住她的手,扶她坐到藤椅上。两人隔着茶几,默默地对视着。

面对贺子珍,毛主席心中充满难以言表的悲痛,坦诚地对她说道:“每次相见,你总是沉默不语,只顾流泪,等到再也见不着的时候,却又渴望倾诉……”

贺子珍听到这话,泪水止不住地涌了出来。

贺子珍逐渐平静下来后,毛泽东关心地询问:“这些年你过得如何,身体恢复得还好吗?”

贺子珍仔细端详了毛主席一番,关切地说道:"我现在恢复得不错。你比以前发福了些,但看起来精气神似乎不如从前了。"

"现在工作比以前更紧张了,你在那边的生活还顺利吗?"

贺子珍抹去眼角的泪水,向毛泽东详细描述了自己在苏联的生活点滴。

毛主席声音略显沉重地问道:“子珍,当初你为何执意离开?”

贺子珍自责地表示:“那时候我太年轻气盛,做事欠考虑,真是我的错……”这些话发自她的内心。

看到贺子珍眼眶湿润,毛主席按下呼叫铃,封耀松随即递来两条毛巾。主席指着毛巾对她说:“先擦擦脸,再喝口水,今天有空,咱们好好聊聊。”

转眼间,时钟已指向十点。这场短暂的会面仅持续了几十分钟,仿佛一场梦境。没有推杯换盏,也没有倾诉离愁,只有两位老革命、老战友、老同志之间真挚的关怀。

贺子珍离开后,毛泽东坐在原地久久未动,手中香烟一根接一根地抽着,神情凝重。他低声自语,语气中带着深深的感慨:“她已经这么老了,身体也这么差了。”

与贺子珍重逢之际,她的内心波澜起伏。喜悦、兴奋与哀伤相互交织,难以用言语准确表达她此刻的复杂情感。这种情绪的交织,使得她一时间找不到合适的词句来描述自己的心情。

从庐山回来后,贺子珍情绪低落,做什么事都提不起劲,平时话也不多。过了好些日子,她的脸上才慢慢有了笑容。

一天晚上,贺子珍突然问:“小卢,你知道我最近去哪儿了吗?”

卢泮云其实清楚自己见过毛主席的事,但她故意装作不知道,反问道:“我不太清楚,你能告诉我吗?你刚才去哪儿了?”

贺子珍激动地表示:“我上庐山见到了毛主席!”

卢泮云接着问道:“毛主席有没有和你握过手?”

毛泽东与我进行了长时间的交流,我们的对话持续了超过一个小时。期间,我们不仅握手,还深入讨论了多个话题。这次会面让我深刻感受到他的亲切与智慧。

"领导和你见面时,你们聊了些什么内容?"

贺子珍说完这句话,目光随即移向一旁。

【贺子珍参观毛主席纪念堂】

1979年6月,贺子珍被选为全国政协委员。听到这个消息,她感到非常兴奋。随着时间推移,她越来越想去北京,并向组织提出了这个想法:“我希望能去北京,瞻仰主席的遗容,也想去看看天安门。”

贺子珍缓缓地开口,每个字都拖得很长,仿佛只有这样才能让人感受到这件事在她心中的重要程度。

时任上海市委副秘书长的张世珠负责照看贺子珍的日常生活和健康状况,他第一时间向上海市委汇报了相关情况。上海市委随即向中央请示。不久,中央组织部作出明确指示:中央批准了贺子珍本人及上海市委的建议,并已为她赴京事宜做好了具体安排。

9月3日,一架中央派遣的专机抵达上海,准备接载贺子珍前往她期盼已久的北京。陪同贺子珍的有上海市委招待处副处长祝小婉,以及医疗团队包括一名医生、两名护士和两名服务员,确保她在京期间的健康。上海市委的相关人员也到场为贺子珍送行。

坐在机舱内,贺子珍的目光投向窗外,只见云层在天空中不断变换,她的内心也随之起伏,思绪如潮水般涌现。

曾志,贺子珍的老朋友,当时担任中组部副部长,特意赶到北京机场接她。同时,北京301医院也安排了一辆救护车,计划将贺子珍送往医院。

抵达北京后,贺子珍迫不及待地想去毛主席纪念堂。不过,在女儿李敏和女婿孔令华的劝说下,她暂时放下了这个想法,决定过几天再去参观。

在前往301医院的途中,贺子珍感到有些疲惫,一路上都躺在车里休息。当车子驶过天安门广场时,她一眼看到了天安门城楼,顿时情绪激动起来。她对陪同的护士徐秀芳说:“小徐,帮我坐起来,让我好好看看,再扶我一下,让我再看一眼。”那一晚,贺子珍睡得特别踏实。

贺子珍在301医院住院时,胡耀邦送来了花篮表示慰问。许多老战友也通过各种方式向她表达了关心。宋任穷和夫人还专程到医院探望了她。

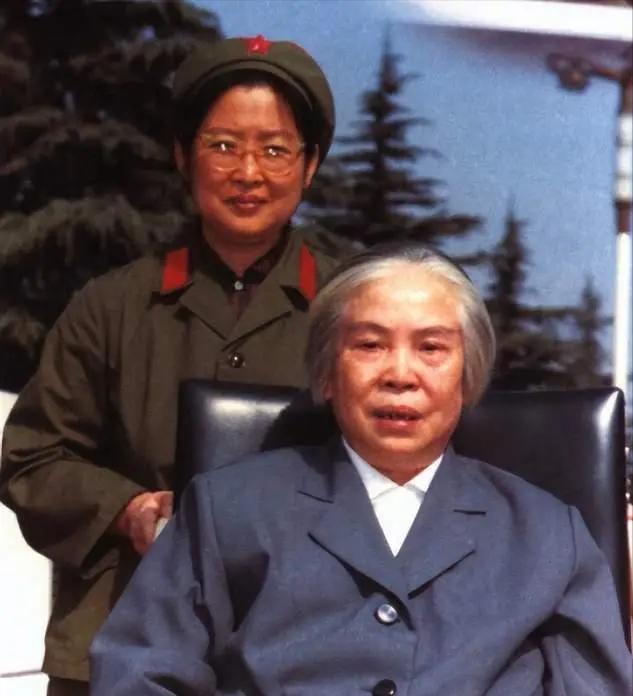

9月8日,贺子珍在女儿李敏和女婿孔令华的陪伴下,前往毛主席纪念堂参观。

临行之际,卢泮云拿出一条粉红色手帕递给贺子珍。贺子珍神色凝重,立即拒绝道:"这个颜色不合适,不能用。"卢泮云立刻明白了她的意思,随即换了一条浅色手帕递过去。这次贺子珍没有推辞,默默接了过来。

早上九点,贺子珍和随行人员登上了一辆红旗轿车,启程前往目的地。孔令华特意安排摄影师吕相友随行,负责拍摄贺子珍参观毛主席纪念堂的全过程。

一到地方,贺子珍就被人扶着进了毛主席纪念堂。刚进大厅,她一看到毛主席的雕像,眼泪立马就下来了。

李敏和孔令华庄重地在毛主席的雕像前摆放了一个花圈。花圈的缎带上清晰印着:“永远追随您的遗志”,以及“贺子珍携女儿李敏、女婿孔令华敬献”的字样。这个花圈的设计和缎带上的文字,都是贺子珍亲自决定的。

贺子珍凝视着毛主席的雕像,内心涌动着无数话语。她的目光专注而平和,虽然没有流泪,但仿佛要将雕像中毛主席的神态和姿势深深印刻在记忆中。

随后,大家走进毛泽东遗体展示厅。贺子珍凝视着毛泽东的面容,眼泪不由自主地流了下来。眼前的景象勾起了她深藏已久的回忆,她想起了20年前在庐山的那次会面。

当时,毛泽东正坐在她对面,但由于她情绪过于激动,没能注意到毛泽东脸上细微的表情变化。

这次机会难得,她必须把握住,亲眼见见毛主席。

随后,他们抵达人民大会堂,贺子珍依次浏览了上海、北京、江西和湖南展厅,接着进入了一间休息室。

得知这是毛泽东的起居室后,贺子珍内心波澜起伏。目睹毛泽东曾经用过的床铺和办公物品,她忍不住用手遮住脸庞,任凭眼泪无声滑落。

1979年9月,贺子珍终于如愿以偿地抵达了北京,并在那里参观了毛主席纪念堂。一个月后,她的老朋友、上海市委副秘书长张世珠因公来京,特意抽出时间前往301医院探望她。

贺子珍偶遇张世珠时难掩兴奋,她迫不及待地分享道:"张秘书长,我有个好消息告诉你。我刚刚去瞻仰了毛主席纪念堂,还顺道参观了天安门广场。"她语气中洋溢着喜悦,显然这次参观给她留下了深刻印象。

贺子珍说这话的时候,脸上挂满了明亮的笑容。这场景让人不禁想起1959年在庐山,她与毛主席再次相见后,向护士卢泮云描述那次重逢的情形。

【后记】

在井冈山那段峥嵘岁月里,毛泽东与贺子珍如同两颗璀璨的星辰,交相辉映。他们既是志同道合的革命同志,又是患难与共的亲密伴侣。在革命的征途上,他们相互扶持,共同经历了无数艰难险阻,始终不离不弃。十年的相知相守,铸就了深厚的情谊,这份情谊至今仍让人感慨万千。