银行柜员:褪去光环后的生存图鉴

银行柜员:褪去光环后的生存图鉴在大众的想象中,银行从业者身披"金领"光环:

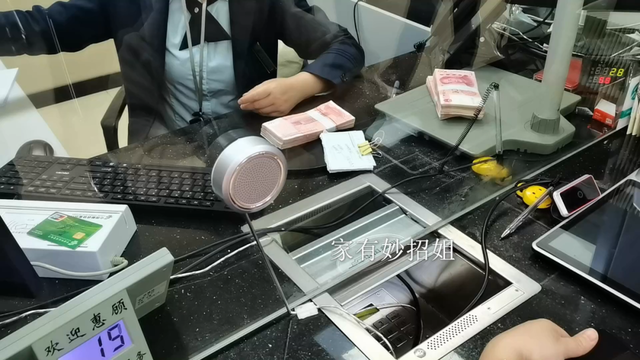

笔挺西装映衬着窗明几净的营业大厅,指尖轻点间流转着巨额财富,谈笑间服务着身家显赫的VIP客户。

这份职业图景里,似乎天然裹挟着优渥与体面。然而当一线柜员翻开工资条,每月四五千元的数字如同一记重锤,将这份虚幻的光环击碎得粉碎——那些传闻中动辄四五十万的年薪,与他们的真实收入形成了令人刺痛的反差。

每天清晨,他们对着镜子反复整理工装,将职业微笑调整到最佳弧度,迎接排成长龙的客户。面对复杂繁琐的业务咨询、突如其来的客户抱怨,甚至是重复千百遍的基础操作,都必须保持专业与耐心。

但当暮色笼罩城市,卸下职业面具的他们,却要直面生活的重重压力。一线城市高昂的房租水电、孩子不断攀升的教育支出、老人日益增长的医疗费用,每一笔开支都像无形的枷锁。

在物价飞涨的当下,这点微薄收入甚至难以支撑一日三餐的体面,"穿西装吃泡面"成了不少柜员自嘲的生活写照。光鲜外表下,是无数银行人在理想与现实夹缝中挣扎的生存图景。

副业之困:制度枷锁下的无奈选择

副业之困:制度枷锁下的无奈选择面对捉襟见肘的经济状况,许多银行人萌生了开展副业的想法。然而严格的职业规范却让这条出路变得异常艰难。

《商业银行法》明确规定,银行从业人员不得从事与职务相关的违规经营活动。为了防范风险,各大银行普遍采取"一刀切"的管理方式,对员工的副业行为进行全面限制。

无论是下班摆摊卖煎饼,还是利用业余时间写网文,都被视为"不务正业"。

跑滴滴会被通报批评,开网店要接受合规审查,就连经营自媒体也有诸多限制:粉丝超过5000人需要提前备案,内容不能提及"银行"字样,更不能以银行员工的身份出镜。

这些严苛的规定,让不少银行人发出无奈的感叹:"我穷得合规,穷得连兼职自由都没有。"

在这种制度环境下,银行人若想开展副业,必须小心翼翼地规避各种红线。

有业内人士总结出四条"生存法则":一是绝不能让副业与银行产生任何关联,避免业务交叉;二是严禁利用银行客户资源,坚守职业操守;三是不能注册实体公司,尽量选择灵活的个体经营模式;四是谨慎处理资金往来,避免使用本人及亲属账户。

即便如此,每一次副业尝试都像是在走钢丝,稍有不慎就可能触碰制度红线。

夹缝中突围:在规则与生活之间找平衡

夹缝中突围:在规则与生活之间找平衡当生存压力与制度限制交织成网,银行从业者不得不在规则框架内艰难寻找破局之道。

有人利用通勤、午休等碎片化时间,抱着专业书籍啃读金融数据分析、风险管理知识,咬牙备考CFA、FRM等硬核证书,试图用一纸认证敲开晋升之门;

有人将十余年积累的信贷审批、理财规划经验,精心打磨成线上课程,在知识付费平台化身"金融导师",把职场经验转化为额外收入;

还有人凭借语言天赋或设计特长,在深夜承接线上翻译、海报制作等兼职,在不触碰职业红线的前提下,为生活增添一份保障。

然而真正的困境远比表面更复杂。银行高强度的工作节奏,如同无形的枷锁束缚着每一位从业者。

白天,他们需要全神贯注处理存取款、转账结算等基础业务,时刻保持微笑应对客户的各种咨询与突发状况;夜幕降临后,堆积如山的业务报表、格式严苛的自查报告,以及永无止境的技能培训,将个人时间压缩得所剩无几。

即便萌生副业念头,也常被疲惫的身心与繁重的工作消磨殆尽,陷入"有心无力"的尴尬境地。

这种困境不仅是银行从业者的缩影,更折射出现代职场的普遍焦虑。在追求职业稳定与保障生活质量之间,在严守制度规范与释放个人潜能之间,如何找到平衡点?

这不仅关乎千万银行人的职业尊严,更值得整个社会深思。或许唯有在制度的刚性约束中注入人性化关怀,在保障行业规范的同时给予员工合理发展空间,才能真正缓解这份生存焦虑,让这份曾被赋予光环的职业,重归应有的价值与温度。

文本来源@金融八卦女频道的视频内容