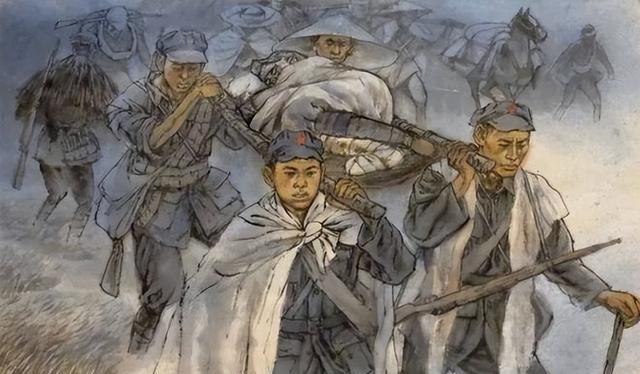

1935年1月4日,中国工农红军成功渡过乌江,但在激烈的战斗过程中,部队出现了大量伤员。面对这种情况,如何妥善安置这些伤兵成为红军面临的一个紧迫问题。在全力突围的过程中,红军需要迅速制定有效的策略,确保伤员得到及时救治和安置,以维持部队的战斗力和士气。

在长征的关键阶段,红军成功跨越乌江,迅速进入贵州核心区域,为后续行动创造了有利条件。这一突破不仅巩固了红军的战略地位,还为后续的军事行动铺平了道路。通过这一行动,红军在贵州的势力得到了显著增强,为整个长征的顺利进行奠定了坚实基础。

在贵州地区的几次战斗中,红军队伍里出现了不少受伤的战士。

在四渡赤水的整个过程中,每次战斗都带来了不同程度的伤亡。

在刀靶水战斗中,红军与黔军展开激烈交锋。此役中,黔军遭受重创,损失兵力超过千人。与此同时,红军方面也付出了一定代价,伤亡人数达三百余。这场战斗成为双方力量对比的转折点,充分展现了红军的作战实力。

在土城之战中,红军与川军展开激烈交锋。战斗结束后统计显示,川军损失兵力超过3000人,而红军方面也付出了沉重代价,伤亡人数达到4000余人。这场战役双方都遭受了重大损失,成为红军长征途中一场艰苦的攻坚战。

在遵义战役中,红军与黔军及中央军展开激烈交锋。战斗结果显示,黔军和中央军共有超过3000人阵亡或受伤,另有3000余人被红军俘虏。同时,红军自身也付出了沉重代价,伤亡人数同样达到3000余人。这场战役双方损失相当,战况十分惨烈。

在鲁班场战斗中,红军与国民党中央军展开激烈交火。此役造成中央军损失超过千人,红军方面也有1500多名指战员伤亡。双方均付出重大代价,战斗异常惨烈。

在木孔战役中,红军与黔军展开了激烈交锋。这场战斗以红军的胜利告终,战果显著。黔军方面损失惨重,共有300多名士兵阵亡或受伤,另有1800多人被红军俘虏。相比之下,红军在这场战斗中付出的代价较小,仅伤亡100余人。此次战役充分展现了红军的战斗力和战术优势,为后续的军事行动奠定了基础。

猫场一役,红军与黔军展开激烈交锋。战斗中,黔军损失惨重,阵亡及负伤者超过200人。与此同时,红军方面也付出了沉重代价,伤亡人数达400多人。这场战斗成为双方实力较量的重要节点,凸显了战争的残酷性。尽管红军在人员损失上更为严重,但此役仍展现了他们顽强的战斗意志。战斗结果对后续战局发展产生了深远影响,为红军在贵州地区的军事行动提供了重要经验。

坡门战役中,红军与中央军展开激战。经过激烈交火,红军成功击溃敌军主力,毙伤敌兵2300多名。与此同时,红军也付出了较大代价,伤亡人数达到400多人。这场战斗是红军与中央军的一次重要交锋,双方均遭受了重大损失。

尽管敌军损失更为惨重,但红军方面同样付出了沉重代价,伤亡人数接近一万。按照通常战场伤亡比例1:2推算,红军伤员数量至少达到数千人。

在长征过程中,红军面临着一个棘手的问题:如何处理伤员?在艰苦的行军和频繁的战斗中,伤员的数量不断增加,给队伍带来了巨大的压力。红军必须在保证整体行军速度的同时,妥善安置这些伤员,以确保他们得到必要的照顾。这不仅是对伤员生命的负责,也是对红军整体战斗力的维护。因此,红军采取了多种措施,包括设立临时医疗站、动员当地群众协助照顾伤员,以及安排部分健康战士护送伤员到安全地带。这些举措在一定程度上缓解了伤员的困境,确保了红军能够继续前进,完成长征的艰巨任务。

在军队全力突破包围时,如何处理伤员是一个关键问题。通常,部队会采取几种措施来安置伤兵。首先,轻伤员会被安排在后方,跟随主力部队一起行动。对于重伤员,部队会设立临时医疗点,提供基本的救治和护理。如果条件允许,伤员会被转移到更安全的区域,或者通过运输工具送往后方医院。此外,部队还会派遣专门的医疗人员负责伤员的照顾,确保他们得到及时的治疗。在紧急情况下,部队可能会与当地医疗机构合作,利用当地的医疗资源来安置伤员。总之,部队会根据实际情况,采取最合适的措施来安置伤兵,确保他们的生命安全。

这得看具体是什么情况。

一支训练有素的军队通常具备一个显著特征:他们极其重视同伴的生命,即使在战场上遭遇伤亡,也会尽全力带回伤员,甚至不遗余力地回收阵亡将士的遗体。

2023年11月,中国国防部宣布,中美两国军方通过视频连线,就搜寻美军战俘和失踪士兵遗骸的进展进行了讨论。双方还就相关案件的调查细节以及军事档案的合作问题进行了交流。

这是什么含义?

多年来,美国持续致力于寻找那些在行动中失踪的军人。这一努力体现了对士兵生命的高度重视,政府始终未放弃任何一位失踪人员的搜寻工作。通过不懈努力,不断更新技术手段,扩大搜索范围,力求为失踪官兵的家属带来希望与安慰。这种坚持不仅是对军人及其家庭的承诺,也彰显了国家对每一位服役人员的责任与关怀。

根据美国国防部的数据显示,第二次世界大战结束后,至今仍有约8.1万名美国军人未被找到。这些失踪人员中,超过四分之三集中在印度洋-太平洋区域,主要分布在中国、越南、韩国和朝鲜这四个国家境内。

在中国失踪的美军士兵,绝大多数都是二战期间的事情,距离现在已经有将近一百年了,他们活下来的可能性几乎为零。

这些士兵大多在中国境内阵亡,但遗体至今下落不明。美国政府通过各种手段,持续搜寻这些失踪军人的遗骸,希望能将他们带回故土安葬。

在电视剧《鬼语者》的某一集里,女主角具备与灵体沟通的能力,她碰见了一位在越战中牺牲的老兵的灵魂。通过她的努力,这位老兵的遗骸在越南的密林中被发现,随后被运回美国,最终被安葬在阿灵顿国家公墓。这一过程不仅让老兵的灵魂得到了安息,也完成了他的遗愿。

有人认为,美国作为经济强国,具备足够的资源和影响力来实施某些行动。

作为同样处于经济腾飞阶段的越南,其发展轨迹与此类似。这个东南亚国家正经历着快速的工业化进程,面临着相似的机遇与挑战。

在中越边境冲突中,越南军队坚持一个原则:绝不放弃任何阵亡士兵的遗体。为此,他们甘愿付出更多代价,即使这意味着要冒着生命危险去抢回战友的遗骸。这种执着体现了越军对士兵生命的重视,也反映了他们在战场上不轻易放弃任何一位战友的决心。

同理,解放军也遵循这一原则。

在战争期间,解放军内部有一项约定俗成的原则:决不能让任何一位烈士的遗体遗留在战场上。即便在极端困难的情况下无法将遗体运送回国,也必须就地火化,确保骨灰能够带回祖国。

一支从越南撤回的部队在归国途中发现,有十位牺牲战士的遗体遗失了。

师部对此事极为愤怒,下令该团必须找回所有牺牲战士的遗体。团队被迫再次进入越南境内进行搜索,经过长时间的努力,仅成功找回5具遗体,推测其余5具可能已被越军带走。为此,上级对团长、政委、营长及负责的连长进行了严厉的处罚,部分人员甚至被直接免职。

解放军在处理烈士遗体时遵循严格的规范。搬运遗体必须使用双手,且至少需要两人共同完成。运输过程中,每辆卡车最多只能承载4具遗体,严禁将遗体叠放。遗体运送至后方后,需进行细致的化妆和修复工作,因为多数烈士在战斗中肢体受损。随后,遗体将换上全新的军装,并举行庄重的祭拜仪式。只有在完成这些程序后,遗体才能进行火化。整个过程中,每一个环节都必须严格遵守,不得有任何疏忽。

在战场上,连阵亡将士的遗体都受到重视,对受伤战友的照顾自然更加周到。

在影片《战争子午线》里,一位年纪轻轻却身经百战的老兵(年仅16岁,但已有7年从军经历,参与过三次反扫荡行动)这样说道:在我们部队里,从未发生过抛弃伤员的情况。

事情的本质就是这样。

以红军为例,只有在极端情况下才会被迫放弃伤员,具体情形包括:

首先,在激烈的战斗过程中,部队一旦遭遇挫败,往往难以抽出足够的人力和资源来妥善照料那些伤势严重的士兵。

在分析战争期间的俘虏数据时,我们经常发现一个明显的现象:被俘人员的总数与最终返回祖国的人数之间存在显著差异。

什么原因?

战俘群体里,有一部分人伤势严重。

在中苏铁列克提事件中,苏联军队彻底消灭了中国巡逻部队,并抓获了4名中国士兵。最终,仅有17岁的新兵袁国孝一人得以返回祖国,其他三人因伤势过重不幸身亡。袁国孝本人也两度负伤,第二次被炮弹击中后昏迷,随后被苏军俘虏。

在战斗局势对己方极为不利时,要转移重伤员通常是非常困难的。

让我们回顾一下粟裕将军的经历。

1927年10月,年仅20岁的粟裕被任命为班长。

南昌起义失利后,红军部队被迫向武平方向转移。在撤退过程中,遭遇国民党钱大钧率领的追兵,双方爆发了激烈的战斗。

在激烈的战斗中,粟裕突然觉得脑袋一沉,眼前一黑,整个人瞬间失去了知觉,瘫倒在地无法动弹。

他的头部右侧,靠近耳朵上方,被一颗子弹击穿。

敌军凭借人数和武器上的压倒性优势发动猛攻,粟裕所部难以抵挡,被迫迅速撤离战场。

排长发现粟裕头部中弹倒地,已无法行动。他取下粟裕的武器,留下一句“粟裕,我顾不了你了”便转身离去。

幸运的是,敌军误以为粟裕已经阵亡,因此没有继续射击,转而全力追击红军主力。

粟裕醒来后,意识到继续待在原地必死无疑。然而,他身受重伤,无法站立行走,只能凭借顽强的意志一点点向大路爬去。幸运的是,他遇上了几名掉队的红军战士。这些人简单处理了他的伤口,搀扶着他一起赶路,最终成功与大部队汇合。

粟裕正值壮年,虽然头部受了枪伤,但伤势并不严重。经过一段时间的休养,他的身体很快就康复了。

有人认为这位排长太冷酷了,怎么能抛下重伤的战友独自逃生?

这么做也是没办法的事。

当时红军战况极为艰难,排长若想救出受伤无法行动的粟裕,必须安排担架和两名战士护送。然而,战场上伤员遍布,排里人手所剩无几。每个未受伤的士兵都需持枪作战,勉强维持战线已属不易,更遑论抽调大量人力去抬担架了。

形势十分危急,敌军攻势迅猛,已经逼近到眼前。

现在这种紧急情况下,哪还能找到担架?敌人追得这么紧,我们的士兵就算不带任何装备,也不一定能顺利脱身,更别提还要扛着沉重的担架了。

粟裕头部中弹,伤势严重,无法移动,生命垂危,这与那些只受轻伤的士兵情况完全不同。

从排长的立场来看,在战斗过程中必须优先考虑大多数战士的安全,无法将过多精力放在粟裕身上。确保大多数士兵的生命安全才是首要任务,这是战场指挥的基本原则。

长途急行军时,照顾伤员是个大难题。部队需要迅速移动,带上伤员会严重拖慢速度,影响整体行动效率。这种情况下,通常只能选择将伤员留在后方,以确保主力部队能够按时抵达目的地。这种做法虽然残酷,但在紧急情况下往往是无奈之举。

中央红军在赣南山区进行了一段极为艰难的游击作战。

革命队伍在多个省份的边界地带迅速推进,敌方部队紧随其后进行追击。

当时红军的作战能力明显下降,面对国民党地方部队的追击,已经力不从心,难以取得胜利。

红军行军速度缓慢的一个重要因素,是他们不得不照顾大量受伤的战士。

根据之前提到的,运送一名重伤员需要两人负责担架,考虑到长途行军的实际情况,至少得安排三名战士来完成任务。

为什么这么说?因为一个士兵再加上担架,总重量至少得有100多斤。

在赣南的崎岖山路上,战士们快速前进,每人扛着六七十斤重的担架。连续几天的急行军,即便是最健壮的士兵也难以承受,必须三人一组轮流休息以恢复体力。

在一个12人的作战小组中,若有一名士兵受伤,整个团队的作战效能就会骤降约33%。这种人员损失对小组整体战斗力造成了显著影响。

一个班级里出现两名伤员,至少需要六名士兵负责运送担架,这直接导致作战能力削减超过50%。

那时队伍伤亡惨重,每个班只剩五六个人,抬伤员的人手都不够,更别提能上前线作战的兵力了。

红军在行军过程中面临严峻挑战,由于不能抛弃受伤的战友,导致部队战斗力大幅减弱。这种困境使红军在战略部署和战术执行上都受到严重制约,极大地影响了整体作战效能。

倘若没有突如其来的军阀混战,导致追兵调头北上参与内斗,中央红军恐怕难以幸免于难。正是这场意外的军事冲突,分散了敌军注意力,为红军赢得了宝贵的喘息之机。这种局势的突变,成为了红军得以脱险的关键转折点。

红军指挥员通过实战深刻认识到稳固后方基地的关键作用,他们决心不计成本也要创建自己的革命根据地。这些经验教训让他们明白,只有建立可靠的苏区,才能为革命事业提供坚实的支撑。

建立稳固的后方基地后,部队在作战中产生的伤员可以直接送往基地进行救治,无需再随军转移。这种安排不仅减轻了行军负担,也提高了伤员的救治效率。后方基地的医疗条件相对稳定,能够为伤员提供更好的康复环境。同时,部队可以更加专注于作战任务,无需分心照顾伤员,从而提升了整体作战效能。这种后勤保障体系的建立,为部队的持续作战能力提供了有力支持。

在极端恶劣的战场环境下,有时不得不放弃伤员。

在中央红军踏上长征征途之前,他们在中央苏区留下了约3万名战士。这些留守人员中,超过三分之一是伤病员,其中伤势严重的约有4000人,他们大多卧床不起,陈毅也是其中之一。

在一场激烈的交火中,陈毅不幸被国民党军队的机枪击中,导致胯部严重骨折,伤势复杂,使他长时间无法自主站立。直到红军开始长征前夕,陈毅才完成手术治疗,经过一段时间的恢复,他逐渐能够依靠木杖辅助行走。

陈毅是个讲实际的人,他清楚红军主力开始长征后,中央苏区的形势已经无法挽回。

他决定将这四千多名重伤员安置到当地百姓家中,并给予收留者一定的经济补偿以示感激。

许多重伤员不幸去世,但大多数还是保住了性命。国民党军队重点搜捕的是红军中的领导层,包括军官、干部以及党员身份的人员。

为什么要让这些伤员留在这里?

红军在长征途中主要行进在崎岖的山路上,对于重伤员来说,这样的地形条件让他们难以继续前进。如果硬要带着这些伤员一起走,结果往往也是徒劳,最终可能还是无法挽救他们的生命。

中央红军离开根据地后,在行军途中遭遇多次战斗,导致大量战士负伤。当部队抵达大雪山地区时,全军人数已从最初的八万余人骤降至一万多人。这一数字的急剧下降,充分反映出当时伤员的规模之庞大。

在大雪山脚下,受伤的士兵们无法继续前进,只好被安置在周边村庄里。

即便士兵们空手攀登雪山,也导致数百人丧生,何况还要运送重伤员。

在从赣南向四川大雪山行军的漫长路途中,红军因战事紧张和条件艰苦,不得不在沿途的村落中安置了许多伤病员。这一决策虽出于无奈,却是当时形势下的必要选择。

这些伤员的处境非常艰难。

在战争年代,全国尚未推行统一语言标准,各地方言差异显著。这种情况下,受伤战士的籍贯身份往往通过其独特的语音特征暴露无遗。

中央军抓获的战俘通常会被送往战俘营,关押一段时间后,普通士兵大多能重获自由。然而,如果伤兵落入地方民团之手,他们的命运往往更加悲惨,常遭到私刑处决,当场丧命。

钱壮飞,这位中共情报界的杰出人物,也是著名的龙潭三杰之一,在长征途中遭遇不幸。他被当地的民团捕获,随后被残忍地推入一个深坑,最终因坠落而丧生。

在战争年代,像粟裕这样的军人展现出了非凡的勇气。他们面对战斗毫无畏惧,即便面临生死考验也毫不退缩。在艰苦的行军过程中,他们同样表现出坚韧不拔的精神,承受着常人难以想象的艰辛。

然而,他们非常担心在行军过程中会受伤。

一旦在行动中负伤,极可能被遗弃在当地,生死难料,命运未卜。

部分民间武装组织对待俘虏的手段极其残忍,常采用极端方式处决,包括斩首、绞刑、活埋以及火刑等酷刑。这些行为不仅违反人道原则,也造成了极大的社会恐慌。

过去参战的士兵,常常形容自己是在拿性命冒险。

这究竟指的是什么?

在战场冲锋陷阵时,要抱着必死的决心去战斗。若能幸运地活下来,就当是父母给了第二次生命。这种心态不仅是对生死的超然,更是一种对生命的敬畏与感恩。

战士们的生命时常处于生死边缘,存亡只在刹那之间。

粟裕大将一生中经历了多次负伤,至少有六次在战场上受伤。

在首次进攻宁都的战役中,粟裕不幸臀部受伤。

在云合地区的游击战期间,粟裕的脚踝不幸受伤。

在武平战役期间,粟裕的头部右耳上方颞骨部位被子弹击穿,这是他第三次负伤。

在第四次水南战役期间,粟裕头部被炮弹击中,导致弹片嵌入脑内。由于当时医疗条件有限,弹片未能取出。直到他去世后,遗体火化时,这块弹片才被发现。

在硝石战役期间,粟裕的左臂遭受了重伤,导致他永久丧失了该手臂的功能,并留下了严重的残疾。

在浙西遂安地区向皖赣边界转移的过程中,粟裕的右臂不幸被子弹击中。

粟裕在每次受伤后,都坚决要求继续随军行动,拒绝被安置在后方。正是这种顽强的精神,最终成就了他作为杰出将领的地位。

战争从未带来真正的益处,而和平也并非一无是处——这是富兰克林的深刻见解。他通过这句话强调,无论战争的动机如何,其破坏性和代价都是无法忽视的;而和平,尽管可能伴随着妥协,却始终是人类社会更值得追求的状态。富兰克林的这一观点揭示了战争与和平的本质,提醒人们在面对冲突时应优先考虑和平解决的方式。

[祈祷][祈祷][祈祷]