“700年前的一天,有三个男子汉从一艘不大的带桨帆船上走了下来,在威尼斯的石砌码头登岸。他们刚度过一段漫长的海上生活,两腿还不适应坚硬的地面,走起路来摇摇晃晃。没有人到码头上迎接;要不是他们衣着褴褛,引人注目,这次归国可能湮灭无闻。

他们“从神态到口音都说不出来地带有鞑靼味,几乎把自己的威尼斯方言忘光了'。他们脚穿高至膝盖的脏皮靴,身穿绸面皮袍,另有缎带紧系腰间;绸面的质地很考究,但已露出一些碗大的裂口,从里面漏出了粗裘毛衬料。这些破烂不堪的大袍是蒙古式的,下摆只长及膝,前胸用一排圆形钢钮扣扣住。

“他们到家后一下子就脱去破烂不堪的皮袍,换上长可拖地的绯红色威尼斯式绸面大袍。接着他们拾起又脏又破的蒙古袍,撕开衬里。那些原来藏在衣缝里的翡翠、红宝石、石榴石和钻石纷纷掉落在地上”。

以上是弗朗西丝·伍德在《马可·波罗到过中国吗?》一书中转述的马可·波罗回到威尼斯200年后人们对当时情景的追记。保存到今天的一份1305年的威尼斯城葡萄酒走私案卷宗提到了马可·波罗,因为他是此案中葡萄酒走私商的保证人之一。这份文件称他为“马可斯·波罗·米利恩”,意即“百万先生马可·波罗”。

今天,人们都相信,他之所以会有这样的别号,是因为他是一个非常善于讲故事,甚至经常言过其实的人;他“每次谈起蒙古大汗的巨大财富,都说他们拥有数以百万计的金币”。

不过,如果没有那本著名的《世界记》(或译《环宇志》),几百年后人们就很难了解,这个在威尼斯历史档案里偶然露过两三次面的“马可斯·波罗”,究竟是怎么样的人。

大约13世纪末叶,马可·波罗在一次战争或商船间的武装冲突中被热那亚人俘虏监禁。他与一个至少写过几种关于亚瑟王和他的圆桌骑士传奇故事的通俗小说作家鲁思梯切诺关在一起。《世界记》序言说:“在我们的主耶稣基督纪元1298年,他(指马可·波罗)因被囚禁在热那亚的监狱之中,很想打发空闲时间并向读者提供消遣读物,于是让囚于同狱的比萨人鲁思梯切诺先生将他所述的这些内容全部笔录下来。”

这部书在欧洲被广为传抄、译介,因此使马可·波罗成为一个声名远扬的传奇式英雄,当然也因此使各种写本或译本的内容和文字之间发生极大的差异。这就让近代最著名的东方学家伯希和绞尽脑汁,“为了译出一部条理清楚、又引人入胜的文本而引用了令人分辨不清的多种抄本,以致有些页引用各种文本达四十二 处之多”。

马可·波罗的父亲和伯父都是威尼斯商人,所从事的,是西部欧亚草原、西亚以及西南欧之间的居间贸易活动。所以他们可能经常要去里海北岸的商业城市。

根据《世界记》的介绍,1260年初,他们在那里经商时,正遇到钦察汗国与伊利汗国间的战争。由于担心归途受阻,他们就继续东行,盘桓于锡尔、阿姆两河间的不花刺等地,后来随旭烈兀派到元朝的使臣一起到达上都。这时应当是1265年中叶前后。

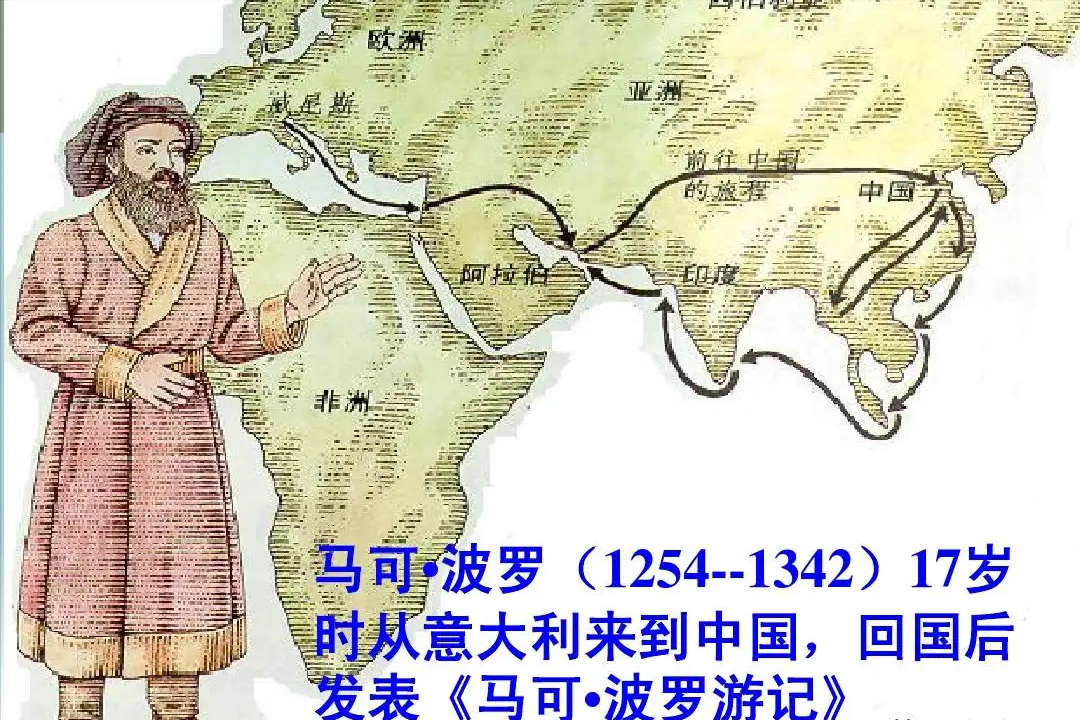

据说在回国的时候马可·波罗的父亲和伯父把元朝的一封国书带到了罗马教廷。1271年,他们又谒见新上任的教皇格利高里十世,最终携带教皇写给忽必烈汗的信函重访中国。这一次,他们还带上了年轻的马可·波罗同行。1275年,他们到达上都。从这时候起,直到1291年春与远嫁伊利汗的阔阔真公主和伊利汗的奉迎使一起从泉州坐船西行,马可·波罗一行在中国留居长达17年之久。

根据马可·波罗在《世界记》里的自述,在中国的17年中,他先留在大汗的朝廷里学习有关礼俗、语言文字等,其后奉忽必烈之命出使哈刺章(指前大理国所在地,当时,也用作对云南的泛称)。“离开汗八里(蒙语“大汗之城',指大都),西行整整四个月”。

这趟西南之行的时间,据专家推算,大约是在至元十七年或稍后。以后他又奉使各地,包括在扬州任职三年(不一定是做那里的行政长官),多次到杭州城办事;往返行程,大多是经由从大都南行到扬州,再到杭州,南至福州、泉州一线的元朝驿站主干线。

大体是在至元二十四至二十六年(1287-1289年)左右,马可·波罗可能曾远行印度,行迹所至主要应是马八儿地区(即印度半岛南端的东岸地区)。1290年春夏之际,他因为熟悉航海西行的情况,被选定陪同伊利汗国的使臣护送阔阔真公主远嫁西域,然后归国。

正像几乎所有的回忆录一样,马可·波罗对自己中国之行的回忆,在具体年代、事实(尤其是数目)、地理状况等方面有不少不准确的和前后不一致的地方,很多的地名、人名更因文本被辗转传抄变得难以释读。但是其中有很多描述,不是曾经身历其境,或者亲身得之于当时统治阶层内的口耳相传,是很难讲得像《世界记》中那样翔实、具体而准确的。

例如,马可·波罗这样描写西湖上的游艇:“在湖上还有许多游艇和画舫,长十五至二十步,可乘坐十人、十五人或二十人。船底宽阔平坦,船行时不会左右倾斜摇晃。那些爱好泛舟游览的人,或携家带眷,或邀请一些朋友,雇上一条画舫,荡漾在水平如镜的湖面上。画舫上桌椅板凳、宴客的设备,无不布置得整齐清洁,舒适雅观。

船舱上铺一块平板或者说甲板。船夫站在上面,用长竹竿撑船前进。湖水不过三四米深。他们长篱轻点,直达目的地·····船身两侧均有窗户,可以随意开关,便于游人坐在桌边,倚窗眺望,饱览沿途绮丽的湖光山色.····

因为湖面宽阔广大,相当于全城的长度。假如伫立在离岸一定距离的船上,不仅是整个宏伟、瑰丽的城市,它的宫殿、庙宇、寺院、花园,以及长在小道上的参天大树,都可以尽收眼底,同时又可以观赏其他画舫载着游湖行乐的男女,轻轻地在湖上穿梭似 地来来往往。”

在讲述位于大运河流入长江处的瓜州镇时,马可·波罗提到,“在瓜州城对面的大江中心,屹立着一座岩石构成的岛屿,岛上有一个大寺院,住着两百名和尚,敬奉偶像”。这里说的“岩石构成的岛屿”和岛上的大寺院,就是镇江的金山和金山寺。

马可·波罗对中国北方的熟悉程度,显然还要远远超过中国南部。他很详细地叙述了发生在至元十九年的王著刺杀当朝宰相阿合马的事件,他说:“当上述这一切事件发生的时候,马可·波罗正在那里(指大都)。”他还有声有色地讲述了元朝平定东北叛王乃颜的战争经过。他说到,忽必烈亲征乃颜时乘坐的是象轿。这一点与汉文史料的记载相符合。

他又说,乃颜是一个基督教徒(应是基督教聂思脱里派信徒),他把十字架画上了自己的战旗。这是一条非常有价值的史料。因为汉语文献虽然讲到乃颜“离佛正法”(就是信奉一种有异于佛教的宗教)、“惑于妖言”,却没有留下关于他究竟信奉什么宗教的明确记载。从聂思脱里派当时的传播情况来看,乃颜皈依这一教派是完全可能的。

马可·波罗还提到乃颜是按照“不出血死”的方法被处死的。而根据汉语文献,我们只知道乃颜死后被扔进了附近一条名叫失列的河里。他被按照处死蒙古贵族的传统方式执行死刑,也完全符合当时的情势。

马可·波罗的这些讯息,无疑是从元朝官场知情人的口中获得的。乃颜之乱发生在至元二十四年。马可·波罗大概要从马八儿回到中国以后才能听说这件事。这时候离他南赴泉州、航海西归已经没有多久了。

在汉语史籍中没有留下任何有关马可·波罗的直接记载。汉文文献中先后提到过好几个“孛罗”或者“孛罗丞相”。但他们都是蒙古人,其名称乃是蒙古语的音译,与马可·波罗的欧洲姓氏Polo也不相干。那么,这个在威尼斯以“百万”先生著称的人,真的到过中国吗?很久以来,总是有人在不断地提出这个问题。

怀疑马可·波罗来过中国的人们,提出以下这些理由来支持自己的看法:

首先,虽然马可·波罗讲述的旅程大体上是自西向东,再回到西方,但他的路线时常中断,突然跳跃到另一个端点重新开始,顺序颠三倒四。

所以“虽然现在还有人“沿着马可·波罗的足迹'继续进行考察,但一些卓越的旅行家在有人向他们详细询问时承认,在波斯以远地区一步不差地沿着马可·波罗的足迹旅行实际上是不可能做到的事”。

其次,他在书里谈到的若干情节明显属于自我吹嘘和作假的性质,例如他说自己是元军攻占襄樊时在前线制造回回炮的人,又说自己曾做过三年扬州城的长官,等等。

再次,他在中国生活长达17年,为什么一句也没有提起关于中国的许多最独特的事物,例如女人的小脚、茶、长城、筷子,还有汉字,而这些本来应当是最能吸引一个外国人的好奇心的。

最后,就如前面已经提到的,中国的汉语文献汗牛充栋,但居然没有一件直接提到过这个传奇人物。“不见经传,耐人 寻味”,因而使人生疑。

于是,怀疑马可·波罗到过中国的人,把他的《世界记》看作是由一个讲故事的能手和一个三流的通俗传奇作家合作,根据一本通商指南或导游手册之类的读物编写而成的世界地理概述,而不是真正的具有行程日记风格的个人游记。在他们看来,马可·波罗关于中国的知识与他所宣称的17年在华体验是根本不相称的。

中国学术传统历来强调“说有容易道无难”的原则。怀疑马可·波罗来过中国的人们,也许有一定的道理。但是,这些理由全部叠加起来,似乎仍不足以排除他本人的说词。要一个人在事隔十多年后“一步不差地”把过去的复杂旅程回忆出来,这差不多是一种苛求。

马可·波罗的旅行路线,除了几次明显的中断和插叙,基本上是可以按元朝政府所设驿站的走向予以复原的。他确实在有些地方自我放大,浮夸吹嘘(如在襄阳造炮),不过难道我们可以据此而将他的全部叙述视为不可信吗?

在中国生活了17年的马可·波罗,对于这个国家占据人口大多数的汉族居民的文化和习俗,了解得确实很少。不过,它发生在元朝这样的时代背景中,就又不是完全不可理解的事情了。尤其是在元代早期,统治上层中间蒙古人、色目人的影响仍具有压倒性的优势。

真正受信任的汉人大多会说蒙古语,可以不资“舌人”而与蒙古君臣对话。有的汉人对蒙古语的掌握甚至能精深细微到连蒙古皇帝也深为吃惊的程度。从西域到中国来的“回回人”,有些人的母语是与蒙古语十分相近的突厥语,有些人的母语虽然是波斯语,但因为长期被伊斯兰化的突厥人所统治,也都会说突厥语。

所以元初在上层社会里最重要的交际语言并不是汉语。一个生活在这样的圈子里的外国人,对汉语和汉族的文化几乎漠然无知,并不见得完全不可思议。尽管汉文材料中没有直接出现马可·波罗的名字,但至少有一件史料直接与马可·波罗的在华事迹相关。这就是元朝向伊利汗出嫁阔阔真公主之事。

据马可·波罗说,伊利汗阿鲁浑在他的王妃死后,派遣三名使臣到元朝,要求娶一个与已死去的王妃同族属的女人。

忽必烈选择了一位公主让三名使臣带回去。公主和三名使臣的名字,分别是Cocacin(阔阔真),Oulatai(比较下文中的“兀鲁解”)、Apusca(比较下文中的“阿必失呵”)和Coja(比较下文中的“火者”)。

在《永乐大典》摘抄的关于元代“站赤”(即驿站管理系统)的公文中,有一条材料说:

至元二十七年八月十七日,尚书阿难答、都事别不花等奏:平章沙不丁上言:“今年三月奉旨,遣兀鲁解、阿必失呵、火者取道马八儿,往阿鲁浑大王位下。同行一百六十人。内九十人已支分例(按,指支发沿途的食宿津贴),余七十人,闻是诸王所赠遗及买得者,乞不给分例口粮。”奉旨:勿与之。

这一则材料所说“往阿鲁浑大王位下”的三使臣,就是护送阔阔真西行的奉迎使。三人的名字,与马可·波罗所说完全符合。更重要的是,使团回到波斯时,三人中除火者外已死去两人。所以波斯语文献中就只有火者一人的名字。

除非马可·波罗能在西域某地抄到上引汉语文献(这在当时的条件下是不可能的),他怎么可能遥在千万里之外知道包括已死去的两位在内的三名使臣的名字?这一点足以证明他确实与三使臣从中国同行西航。

此外,《世界记》中有关当时事件的若干翔实叙述,包括新近发生的平息乃颜之乱的情况,显然不会出现在导游书中。如果不是在中国当地,而远在西亚却打听得这么细微准确,其实也都是很困难的。

马可·波罗来华的怀疑论者对现实存在的《世界记》一书充满根本的怀疑,却很愿意假定曾经存在过某种详细记载中国种种事情的“导游手册”,并断定它是《世界记》关于中国知识的来源。虽然关于这本“导游手册”我们现在还一无所知,但它却对怀疑论者至关重要。

因为如果没有它,他们就无法回答下面的问题:从来没有到过中国的马可·波罗,是从哪里获得这么多有关中国的详细情报的?

不过相信马可·波罗来过中国的人也面临一个颇具有挑战性的问题:这个自称具有很高地位,但又“不见经传”的外国人,在元朝到底担任何等的角色?

他自然没有像他所吹嘘的那样做过扬州路的总管,或类似的高级行政官僚。很多学者都不约而同地指出,马可·波罗主要是用一副敏锐的“商人的眼光”观察他所经历的世界。

在他描述各地情况时最经常提到的一项内容,就是那里的特产,尤其是欧洲人感兴趣的宝石、香料、纺织品、瓷器等等商品。他对中国的盐税似乎很注意,北方的盐场经常是他的行经之处。

他甚至能相当准确地说出至元中期杭州所管地面盐税收入的总额。所以曾经有人怀疑他是元朝地方政府中管理盐政的小官员。还有人推测他出使马八儿,其实是到那里去买红宝石。当然也有人认为他不断地在各地跑来跑去,执行的是做皇帝“听底耳、见底眼”,到处刺探民情的职务。

关于马可·波罗在华身份的一种较新颖、也较有趣的推想,认为他是为元朝政府或皇室成员做买卖、替为他提供资本的主人生息的“斡脱”。蒙古人进入汉地以后相当长的一个时期,不懂得管理财政,“只是撒花,无一人理会得贾贩”。“撒花”即强行敲诈勒索“人事”(即礼物)的意思。靠掠夺、搜刮得来的财产,却不知道怎样经营,怎样利用它生利增值。

所以他们特别仰仗从西域来的回回人,向他们提供资本,让他们贸易生息,称为“斡脱”(突厥语伙伴、合伙人的意思)。

回回斡脱依靠蒙古贵族的势力做生意,为蒙古贵族、也为自己图利。他们的经营活动中利润最高的是高利贷,利率达到100%,利上滚利,如羊羔下仔,所以称为羊羔儿息,又称斡脱钱。很多斡脱商人不但经营国内贸易,也从事巨额的国际贸易,有的还向政府“扑买”各种赋税(即承包某个地区的某种赋税)。

马可·波罗比较熟悉的,不是汉语,也不是蒙古语,而可能是突厥语,甚至是波斯语。这说明他所接近的人有很多是回回人。他又经常奔波于国内外各地。因此,他成为皇室斡脱商人的可能性是很大的。

从西欧世界直接地、而不是通过很多中介环节间接了解中国的角度来观察,马可·波罗是一个具有象征性的传奇人物。不过无论他是否真的来过中国,他都不是西欧与元朝之间直接沟通的唯一见证人。这是一个中国和西方基督教世界直接建立外交联系和互相了解的时代,虽然双方都是带着错位的期望而这样做的。

自从11世纪初以来,西亚的聂思脱里基督教圈子里,逐渐传出一则关于蒙古草原上的克烈部首领如何带领他的“二十万众”皈依聂思脱里派的故事。

故事大意说,这个首领在草原上迷路,得到一位基督圣徒显灵指引,方才脱险,从此崇拜基督。在后来的游牧各部聂思脱里信徒中,上述圣徒的名字薛里吉思成为最常见的教名之一。

尽管聂思脱里派很早就被东罗马教廷判为异端,远东草原之王率部皈依天主的消息传到欧洲,仍然使中世纪的西欧深感振奋。在那里流行的东方一个叫作约翰长老的国王曾打败了穆斯林的传闻,很可能与上述故事相互附益,以至于马可·波罗把与成吉思汗同时代的克烈部首领王汗迳称为约翰长老。

蒙古的扩张打通了亚洲东部世界与西欧基督教社会之间的阻隔。罗马教廷和西欧君主们对实现约翰长老的神话现在备感迫切,他们希望借助基督上帝的威严和感化力,来阻遏蒙古人对西方的入侵;

希望基督教在富庶的东方广泛传播;甚至仍然希望与蒙古人联手攻击伊斯兰世界,夺回穆斯林控制下的基督教圣地耶路撒冷。一批批穿黑袍的教士,怀揣教皇或国王谕书,不畏艰险地踏上东来旅程。

1245年,在里昂宗教大会之后,教皇英诺森四世向蒙古派出了两个使团。关于前往驻扎在波斯地区的蒙古军事长官辖地的使团,我们所知甚少。还有一个使团被派往蒙古,由葡萄牙人劳伦斯和意大利人约翰·普兰诺·迦尔毕尼组成。

这两个人都是圣方济各会的修士,各持教皇的谕书一封。前者所持,很像是一篇布道词,内容主要是劝谕鞑靼国王、人民“成为基督教徒,信仰我主耶稣基督,因为他们除此之外别无获得拯救之路”。

后者所持则像一封外交国书,内容是“劝告、请求并真诚地恳求你们全体人民:从今以后,完全停止这种袭击(指蒙古的侵略),特别是停止迫害基督教徒”,要求蒙古大汗与派去的修士诚实商谈,说明“究竟是什么东西驱使你去毁灭其他民族,你未来的意图是什么”。

劳伦斯后来是否真正成行不详;迦尔华尼则于1245年复活节前一个多月进入里海北部草原。他先被蒙古兵护送到伏尔河下游的拔都萨莱城去见这位“金帐汗”。这时贵由汗的即位典礼很快就要在蒙古本部举行了,所以拔都汗强迫这个65岁的老头马不停蹄地向东驱驰,路上经常“一大早就动身,一直奔跑到夜里,一顿饭也不吃”。

7月下旬,迦尔毕尼一行终于赶到漠北大汗的营帐,出席了贵由即位的大 忽里台(“大聚会”)。

贵由汗本人倾向于基督教聂思脱里派,但是他并不因此而接受教皇代表上帝对他和他的人民的“拯救”。迦尔毕尼得到了一封用蒙古文写成并附有“萨拉森文”(指波斯文)译本的贵由汗复教皇书,上面盖有一个畏兀儿字蒙文的红色玺印,印文作“长生天气力里,大蒙古国大汗圣旨:已服未服百姓根底,圣旨所至,敬之惧之”。他的复信说:“你在来信中称,我等应该领洗,成为基督徒。

我们对此仅给以简单之回答:我们不解,为何我们必须如此。”“你等如若希望与我们讲和,为缔结和平事,你教皇及诸王公显贵应毫不迟疑地前来朝见我。”贵由汗这份复信的波斯文复本1920年已在梵蒂冈教廷的档案中被发现。1247年秋,迦尔毕尼返抵里昂向教廷复命。他留下一部《蒙古史》,讲述出使经过和所见所闻,是有关同时代蒙古人情况的珍贵记录。

教廷于1247年还向西亚蒙古驻军派遣过一次使节,同样不得要领。但是在这一方向上的联络,不久便由于贵由指派的西域新统帅野里只吉歹的莅临而似乎变得有了一线希望:因为这位将军是一名聂思脱里派的信徒。

1248年,率领十字军出征埃及途中的法国国王路易九世在塞浦路斯遇到野里只吉歹的信使,称“普天下之王合汗”(指贵由)愿与基督教各派和睦相处,并支持他们“战胜那些蔑视十字架的敌人”。

尽管这种表态大概更可能是出于野里只吉歹本人的意愿,它却使路易九世深感兴奋。他立即派出一个高规格的使团回报大汗,由多明俄会教士安德鲁·龙如美率领,携带的礼物中包括一座深红色的帐幕教堂,帐中悬有刺绣的镶板,上绘基督耶稣的一生经历。

1249年初,使团出发。这时贵由汗早已死去半年多了。安德鲁在叶密立河畔的六皇后大帐见到摄政的乃马真氏,但是获得的答复仍是责令西欧各国纳贡称降的老话。他失望而归。

1253年,法王路易九世再度遣使东驰。这次受命的圣方济各会修士鲁不鲁克不再以国信使身份,而是以传教士的身份,请求在金账汗国的部众中传教。结果他却被金帐汗派人护送到和林去觐见蒙哥汗。

1253年冬,鲁不鲁克抵达和林地区,在那里住到1254年的夏天方才西归。他在和林遇到各色各样被掳掠来的欧洲人,有再嫁给一个年轻斡罗思人的洛林寡妇,有名叫威廉的巴黎金首饰匠;也有来自阿儿美尼亚的基督教修士,等等。

他回国后撰写的《东游记》是我们今天了解和林城内社会生活的最重要的资料。他带回法国的由蒙哥汗口授的信件,仍然是以蒙古人一如既往的风格写成的,即要求法王按长生天的意志向蒙古投诚。

人元之后,罗马教廷的修士到中国传教仍史不绝书。1289年,教皇尼古拉四世派教士孟特高维诺到东方传教。他从罗马出发,取道伊利汗国,从当日著名的海港忽鲁模子坐海船至马八儿,又于1293年乘夏季的西南信风从马八儿渡洋来华,于1294年到达大都。

孟特高维诺在大都的最初几年,似乎处于当地聂思脱里派信徒的围攻中。他们散布流言指责他是间谍、魔术师和骗子,又说他是谋杀了教皇派遣的真使节、窃取了使节所带礼物的假冒者。孟特高维诺为此经常受到盘问,三四年之后,情形才逐渐好转。

他先后在大都建立了两座教堂,至少其中一座有设置了三口钟的钟楼。他逐渐买下40名男童,为他们施洗礼,教他们唱诗。他还把《新约》和祷唱用的《诗篇集》翻译成“鞑靼人通用的语言”。

孟特高维诺在近10年内争取了6000名信徒,其中包括著名的皇室驸马、汪古部首领阔里吉思及其部众。他是在孟特高维诺影响下从聂思脱里派改宗“真正的罗马天主教”的。不过在他被西北诸王俘杀后,汪古部其他贵族又重新被“诱人邪道”。

孟特高维诺处在聂思脱里派信徒的包围中,充分意识到应当尽可能依靠大汗的保护,“不能离开皇帝大汗”。据说大汗在宫中可以听到他的教堂里唱诗的歌声。他传教的范围,主要应是宫廷附近的上层社会。受洗礼的信徒中,很大一部分是被蒙哥汗从南俄草原徙至中国的阿速部军队。

1300年中叶,孟特高维诺连续从中国给他在欧洲的教友写信,诉说自己在远方势单力弱,要求教会派人来协助他。

于是罗马教皇在1307年任命他为汗八里(即大都)及东方总主教,并派遣主教热拉德、帕力格利诺、安德鲁等人到中国辅助孟特高维诺。热拉德一行亦取海道来华,途中曾在印度逗留,于1313年前后抵达大都。

孟特高维诺在泉州分设一个主教区,三人先后担任泉州主教,大概都死在泉州。安德鲁的拉丁文墓碑已在泉州发现,他死于1332年。被欧洲教会派到中国的传教士,还远远不止上面提到的这几人。

14世纪上半叶,罗马天主教在中国的积极活动,可以说一直没有停止过。泉州城的最后一任主教佛罗伦萨人詹姆思,死于1362年的元末社会动乱中。

罗马教廷在整个“中世纪派往远东的最后一个重要使节团”,是1342年从陆路到达中国的一个大型代表团,由佛罗伦萨人马黎诺里率领。这是教皇对1336年元廷遣使访问教皇驻锡地阿维农城的回应。

元朝这次派遣使团就便任用一个在中国的欧洲人安德鲁·威廉和阿速人脱海等为使。其所携致教皇书,要求教皇“告天祝寿”,似乎没有从前那套“若不款附,惟天知之”一类威胁的话。在大都的阿速将领等天主教信徒也通过使团向教皇递呈请愿书,诉说自孟特高维诺死于1328年之后,大都主教缺任,恳情教廷派人莅治。马黎诺里等人遂于1338年底从阿维农启程,循陆上商道到达上都。

他们献赠的礼物中,有一匹“异马”,“长一丈一尺三寸,高六尺四寸,身纯黑,后二蹄皆白”、其他西域马与它并立,只及它的肩胛处。

元顺帝“临观称叹”,命群臣写诗赋、作画来加以表彰。当时之人为此留下不少頌赞“天马”的篇什。因为写诗作赋的大多是汉族文臣,他们不由自主地把“佛郎国(元人笼统地把欧洲称为佛郎)进天马”看作了“怀柔远人”“万方来朝”式的盛事,所以有的歌赞写道:“有元皇帝不下堂,瑶母万寿来称觞。”这自然不过是一篇昏话而已。

欧洲基督教世界访问过中国的另一个著名人物,是意大利教士鄂多立克。他约在1321年至广州,游历全中国。不清楚他在中国是否有什么宗教活动。他与马可·波罗、伊本·白图泰和尼哥罗·康蒂合称中世纪四大旅行家。

欧洲的僧俗统治者想请出“天主”来制止蒙古的西犯。尽管此后蒙古确实没有再向西欧进军,但它显然不是基督耶稣出面弭兵的结果。他们想联合蒙古夹攻穆斯林世界,收复在耶路撒冷的圣地。但除了伊利汗朝前期与英王之间微不足道的、不成功的协作,总的说来蒙古人对此颇为冷淡。他们想在中国“履行我们教皇对他们(指中国人)的天职”,

但是元代的罗马天主教基本上是极少数外国移民的宗教。再从元朝统治者的立场来看,从日出到日落之处的百姓,如果想要“安乐与和平”,就必须君王入朝、子弟入质,做蒙古的附庸。西欧在蒙古人的世界观念中绝不可能有任何特殊的地位。东西方统治阶层之间近百年的交涉,就这样变成双方都不克遂愿的“聋子对话”。

然而重要的是,随着这种没有外交成果的对外关系的开展,中国与西欧之间不经由任何中介环节的直接了解毕竟开始了。

在这个过程中,欧洲对中国的知识可能要增长得更快一些。与天主教修士相继东来同时,中国也有两个基督教聂思脱里派的教士踏上西行之路。他们是大都籍的列班扫马和东胜州人麻古思。列班是叙利亚语法师的意思。

从两个人仅有的聂思脱里派名称,很难辨别他们的确切族属。有的史料说他们是畏兀儿人,但也许可以肯定,他们不大可能是汉人。

列班扫马和麻古思西行的目的,是去耶路撒冷朝拜圣迹。他们跟随商队穿越河西走廊,经过窝阔台汗国进入呼罗珊,至西亚,结识驻锡报达的聂思脱里大主教。由于耶路撒冷被与伊利汗国敌对的马木鲁克埃及控制,二人朝圣失败,被迫返回报达。

以后麻古思被报达大主教委命为“契丹及蛮子田地(分别指北部中国及南宋旧有疆域)教区”的聂思脱里主教,列班扫马为巡视总监。他们返回中国的旅程被元朝与西北守藩之国的战争所阻断,只好重回美索不达米亚。

不久,报达大主教去世。聂思脱里信众希冀推举一名“在族属和语言方面都与蒙古人系统较近”的新主教,以便与蒙古人斡旋。于是麻古思当选为新的报达总主教,虽然他读不懂用来书写聂思脱里经典的叙利亚文。

麻古思的新职位得到了伊利汗阿鲁浑的允准。这时他正在打算重新征服幼发拉底河以西地区,所以派列班扫马到西欧去寻求同盟。列班扫马自报达向西北而行,经里海至拜占庭都城君士坦丁堡,又乘船到意大利,继而又访问法王腓力四世、英王爱德华一世,晤见新任罗马教皇尼古拉四世。列班扫马到处受到热烈的欢迎,在教皇和枢机主教们面前按聂思脱里派方式主持礼拜,从教皇那里领受圣餐,也为爱德华一世举行领圣餐仪式。

这位聂思脱里派的高级僧侣在西欧受到的隆重接待,表明“使得东、西方基督教世界分裂的古代神学上的对立,现在已经被忘记一半了”。列班扫马虽然是以伊利汗使节的身份出行的,但他仍然是有史以来中国人莅访西欧诸国的第一次,如果“长子西征”不算在内的话。列班扫马和麻古思分别死于 1294年和1317年。