嘿,你有没有想过,为啥学中医的人都得去啃那些古书?这事儿挺有意思。其实,古中医高手们留下的书,就像是打开中医宝藏的钥匙。为啥这么说呢?因为这些书里藏着的,不仅仅是医术,更是几千年的智慧和经验。今天,咱就来好好唠唠,为啥这些古书对学中医的人来说,就像通关密码一样重要。

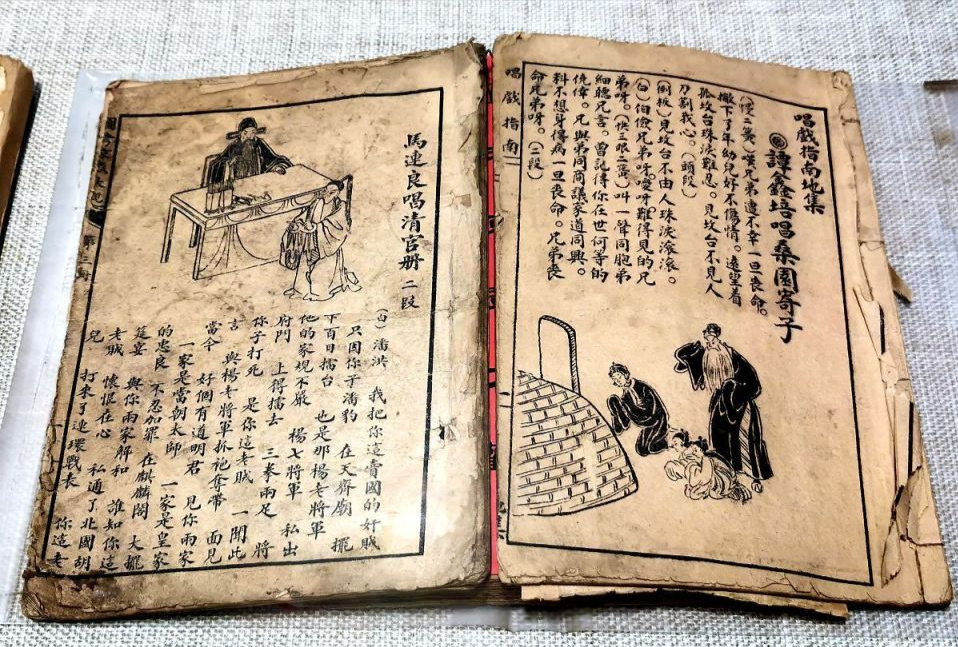

先说说这些书到底有多厉害。中医可不是现代才有的,它从古代就开始萌芽,一路发展了几千年。这些古书,就是不同时代的医家们留下的智慧结晶。就好比《黄帝内经》,这可是中医的开山鼻祖。虽然没人知道是谁写的,但里面的内容,是无数古代医家和智者智慧的集合。

这本书讲了天地宇宙和人体生命的关系,从四季变化到人体的生理病理,啥都有。读这本书,可不能瞎读。得先反复诵读原文,感受里面的韵味。然后,查查权威的注释和解读,把每一句话都搞懂。最后,结合自己的生活体验,去感悟里面的生命智慧。想想看,这些智慧能不能用到日常生活中,这才是真本事。

再看看《伤寒杂病论》,这是张仲景写的,讲的是外感病和内伤病的诊治原则。这本书厉害的地方在于,它不是简单地罗列病症和药方,而是通过一个个生动的案例,教我们怎么从整体出发,分析患者的症状、体征、生活环境,甚至发病季节。学习这本书,就得用“案例分析 - 对比总结 - 实践验证”的方法。

挑出书里的典型案例,仔细分析医家是怎么看病的,为啥用这种药方。然后,把类似的病例放在一起对比,看看哪儿不一样,哪儿又是一样的。最后,去临床实践里试试,看看书里的东西是不是真的管用。这样,慢慢地,中医的思维方式就培养出来了。

有人可能会说,这些古书都老掉牙了,跟现代社会根本搭不上边。其实,这想法大错特错!古中医高手的书,恰恰是激发我们灵感和创新的源泉。这些书里藏着丰富的实践经验和独特的见解,能给现代中医带来新的思路。

比如,现代医学碰到一些疑难杂症,中医就能从古书里找到新办法。怎么从古书里找灵感呢?可以用“联想拓展 - 跨界融合 - 实验探索”的方法。

读书的时候,多想想书里的理论能不能和现代医学、生物学、心理学这些学科联系起来。试着把中医的理念和其他领域的技术结合起来,比如用现代科技研究中药的药理作用。当然,还得大胆实验,看看古书里的疗法和方剂能不能改良,能不能在现代社会里用得上。

别忘了,中医不仅仅是一门医学,它还是我们中华民族传统文化的重要组成部分。这些古书,就是文化传承的精神纽带。里面藏着古代哲学思想,比如“阴阳平衡”“五行相生相克”,这些都是古人对世界的认识。中医还特别注重医德,“大医精诚”的理念,从古到今都没变过。要传承好这份文化,就得用“文化溯源 - 品德修养 - 传播推广”的方法。

先去研究中医文化的根源,看看它和古代哲学、历史、文学这些领域的关系。在学习过程中,别忘了培养自己的品德,以“大医精诚”为准则,学会关爱患者、敬畏生命。最后,积极参与中医文化的传播,比如办科普讲座、写文章,让更多人了解中医的魅力。

说到底,古中医高手的书为啥是学中医的“通关密码”呢?因为这些书不仅仅是知识的宝库,更是智慧的源泉。它们能帮我们培养中医思维,激发创新灵感,还能传承我们的文化。掌握了正确的方法,这些古老的智慧就能在现代社会里焕发出新的生机。学中医的人,要是能把这些古书里的智慧学透,那可就厉害了。

中医真好历害的探秘。一边说着中药之秘在于量但又不知道自己如何定药量。还有脸教別人如何写药量(中医竟然连写,药量和根据什么写药量都分不清。以为只要方子有药量就表示根据什么写药量)。说毒性吧。一句有毒是吃一吨拉肚子还吃一克死人分不出。说经验吧。搞得好象吃一克无毒一亿次就能证明吃二克就有毒啦。说症吧 又搞得在说病重吃二克能有效但在病轻时這二克就会无效一样。都说医者父母心。吃的越多效果越大。咋的中医的医者父母心就是喜欢看自己的孩子病的越久越好吗。难道药都有效啦。还无理由限制药量不是想看病的越久越好吗。难道效果越大之下还能病好的越慢吗。这一个正常父母看见孩子生病的心态吗。中医们而且分不清医学医生医院.最喜欢拿医疗腐败来说(比如书虫)不知道西医是需要三期证明有效才可以上市。医学是只关注病因和治疗,而真正治病行为是医生.而医生和医院有啦利益然后才出现腐敗。药决定能否治病。药量更是决定病好的快慢.中医竞然还有认为药量如何来不重要(比如梦幻).回答不了药量如何。于是认为只要阻止別人提问就可以视而不见(比如绿茶).能把西医的粪便检验说成吃的(比如JOADOL)