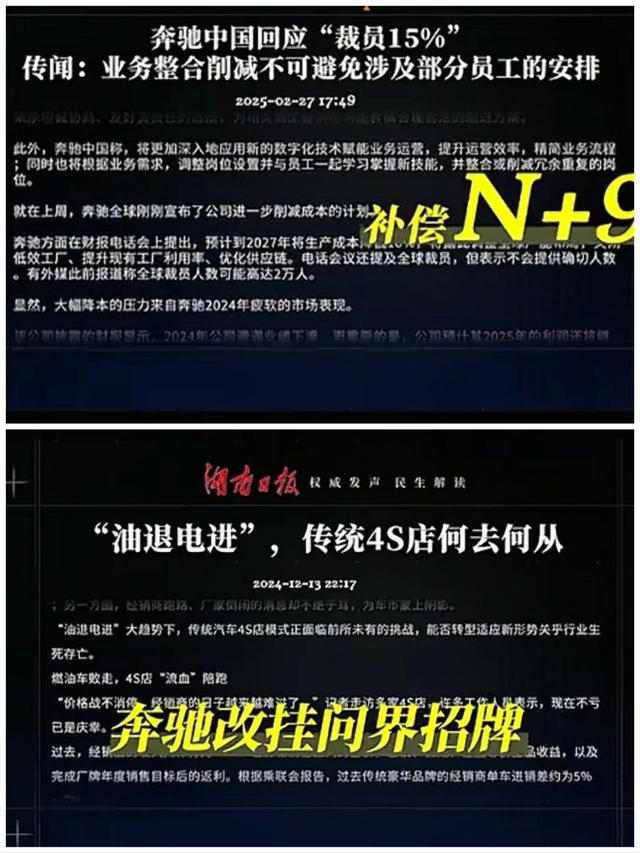

近年来,日德车企在中国市场动作不断,奔驰大裁员、部分4S店改弦更张,门下经销商也纷纷另寻出路。2024年,BBA在华销量虽下跌幅度看似尚可,但他们却选择关店、裁员、缩减规模,这背后究竟藏着怎样的隐情?

中国消费者与日韩消费者差异显著。日韩消费者对国货有着近乎无条件的支持,

像日本的水饺都强调食材产地为本国。反观中国消费者,虽也支持国货,但更为理性、务实。在过去,日德车企凭借技术优势,即便深陷质量风波,如日系混动的“机油门”、德系DSG变速器缺陷,甚至加价、简配等问题频出,仍能在中国市场大卖。

这并非中国消费者崇洋媚外,而是当时国产车在技术层面确实存在差距,消费者只能在有限范围内选择更优质的产品。

不过,中国消费者还有“记仇”的一面。一旦国外品牌失去优势,过往的负面问题便会被翻出。就拿三星手机来说,

2014年“自库门”未影响其在中国的高市占率,但2016年note七爆炸门事件后,随着华米OV的崛起,三星手机在2017年市场份额骤降至百分之三点三 。

汽车行业亦是如此,三菱、铃木、现代起亚等品牌,曾在中国市场辉煌一时,可当产品力被中国车企超越,便迅速走向衰落。

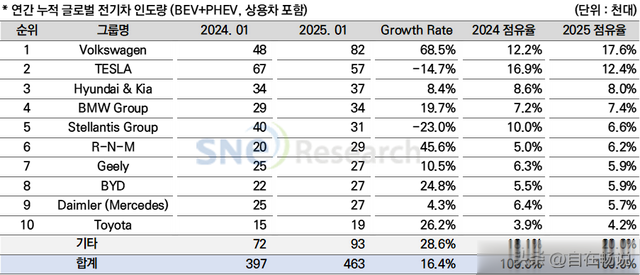

如今,比亚迪的混动技术、蔚来的底盘素质都已赶超日德车企部分产品。日德车企在中国市场多年积累的问题,如加价提车、强制金融贷、4S店保养乱象等,在其产品竞争力下降时被彻底引爆。日系车2024年在华销量较巅峰期平均腰斩,本田雅阁、日产轩逸大幅降价也难改颓势。

在其他市场,日德车企或许还能凭借品牌惯性、当地政策维持运营。但在中国,新能源革命浪潮汹涌,跟不上节奏就只有两条路:一是像诺基亚一样,带着辉煌过往黯然离场;二是放下身段,全面本土化,全力投入电动化转型。只是,留给他们的时间窗口正迅速关闭,中国消费者不会给固步自封者太多机会。日德车企若想扭转局面,必须正视自身问题,积极求变,否则,被市场淘汰将成为难以避免的结局。