声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

你或许会好奇,艾滋病不是早就已经有药物控制了吗?现在不是时代进步了吗?为什么感染人数还在增加?这背后的真相,远比你想象的更复杂。

我们得把话说清楚,艾滋病是一种由“人类免疫缺陷病毒”引起的疾病,这个病毒的名字很长,你可以把它理解成一个“偷偷破坏人体防御系统的特工”。

它不是像感冒病毒那样来一波就走,也不是像细菌那样吃点药就能搞定。

它更像一个长期潜伏的“内鬼”,慢慢地拆掉你身体的防火墙,让你对各种本来打不过你的“小病小菌”都毫无招架之力。

艾滋病的可怕之处,在于它会摧毁你的免疫系统,更在于它的“隐匿性”。

有些人感染之后,几年、甚至十几年都没有明显症状,照常上班、恋爱、约会、结婚、生子,直到某天身体出现了各种奇奇怪怪的小毛病,才发现原来病毒早就“住进来了”。

那问题来了,既然这个病传播方式有限,为什么还有那么多人无辜中招?是不是有些传播渠道被我们低估了?答案是肯定的。

我们总以为艾滋病的传播只有“性传播、血液传播、母婴传播”三条路。

听起来好像只要不乱来、不吸毒、不生病,基本就安全了。

但现实比这复杂得多。

共用剃须刀、修脚刀、耳钉枪、纹眉针,甚至是一些看似无害的“共用美甲工具”,都有可能成为病毒“跳跃”的桥梁。

尤其在一些公共场所,如果工具没有做到彻底消毒,病毒就像搭顺风车一样,悄无声息地传了过去。

你以为自己是去放松的,结果却带回了一个“隐形炸弹”。

这里我们就要说说“6不碰”原则,这不是吓唬你,而是为了保护那些本不该陷入风险的人。

所谓“6不碰”,指的是在公共生活中,尽量不要接触以下六类高风险行为或物品:不共用私人护理工具(如牙刷、剃须刀);不轻信无证医疗美容;不盲目纹身、穿耳洞;不在非正规场所献血或打针;不随意使用公共修脚、美甲服务工具;不轻信“无套安全”的谎言。

这些听起来简单,但真正做到的有几人?有时候你只是图方便或便宜,结果却为此付出了健康的代价。

再说回那个“无辜中招”的问题。

你知道吗?在新发感染者中,越来越多的是年轻人,尤其是18到29岁这个群体。

他们大多自信、活跃、社交频繁,对风险的警觉性却很低。

很多人甚至不知道什么是窗口期,不知道检测可以免费做,不知道哪怕一次“无保护”的行为就有可能感染。

一项国内高校调查显示,超过60%的大学生对艾滋病的基本常识掌握不足,更别说防护意识了。

也就是说,有些人被感染,不是因为他们做错了什么,而是因为他们“什么都不知道”。

这也揭示了一个更深层的问题:我们对艾滋病的科普还远远不够。

很多人对它的印象还停留在“道听途说”的阶段。

有人以为只要不“乱性”就不会得病;有人以为艾滋病人都面黄肌瘦、奄奄一息;有人甚至觉得这病“离自己太远”。

但它可能就在你身边,在你熟悉的理发店、美甲店、健身房,也可能出现在一次不经意的约会之后。

最不该被忽视的是,“可控”≠“无害”。

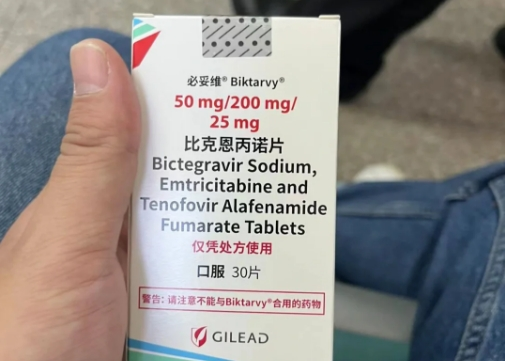

虽然现在有抗病毒药物可以延缓病情发展,甚至把病毒量压到检测不到的程度,但这不代表病毒就彻底消失了。

这些药物需要终身服用,一旦中断,病毒就可能卷土重来。

药物的副作用、长期经济负担、心理压力,都是病人不得不面对的现实。

换句话说,感染艾滋病不会让你马上死,但会让你一生都活在它的阴影之下。

预防仍然是最重要的。

你不需要做很多复杂的事,只需要对生活中的一些关键细节上点心。

在任何涉及皮肤穿刺的服务场所,比如纹眉、纹身、美甲、采耳、修脚,你都要确认工具是否一次性或高温消毒过。

如果不确定,最好自带工具或者选择正规场所。

再有些情侣觉得“彼此信任”就可以不做防护,这其实是一种非常危险的逻辑。

信任不能代替检测,尤其是当你对对方的过往一无所知时。

最稳妥的做法,是在开始亲密关系之前,双方都去做一个全面的检查。

还有一个被严重低估的预防手段,那就是“暴露后预防药物”。

它的原理有点像“事后避孕药”,如果你在高风险行为之后72小时内服用,可以大大降低感染风险。

但关键是,很多人根本不知道这东西的存在,更别说去医院开药了。

而这类药物目前在国内不少城市的性病防治所都可以免费领取,只要你有需要,千万别因为“不好意思”而错过了黄金窗口期。

说到底,艾滋病并不可怕,可怕的是我们对它的无知、忽视和误判。

你可能觉得自己“不会那么倒霉”,但病毒从来不挑人,它只是等一个机会。

而你能做的,就是不给它任何机会。

如果你是家长,请告诉孩子真实的知识,而不是用恐吓来替代教育;如果你是年轻人,请给自己多一点保护意识,而不是盲目地相信“看起来很健康”;如果你是服务行业从业者,请对工具的消毒标准严格一点,因为一个小小的疏忽,可能改变别人的一生。

你无法控制病毒是否存在,但你可以控制自己是否暴露;你无法阻止他人的选择,但你可以坚定自己的底线。

艾滋病不是过去式,它依然在我们生活的周围潜伏着。

而我们每一个人,都有能力把它挡在门外。

这并非危言耸听,而是一个普通人该有的基本防线。

“6不碰”原则,说到底,是你为自己设的一道护身符。

但这个符咒,只有你自己能念得起效。

我们不能保证一生无病,但我们可以选择不招惹那些本可以避免的风险。

如果你已经知道了,就别再装作不知道。

参考文献:

[1]中国疾病预防控制中心. 2024年我国艾滋病防治工作进展报告[R]. 北京: 中国疾控中心, 2024.

[2]世界卫生组织. 全球艾滋病毒/艾滋病最新数据报告[EB/OL]. https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids, 2024-12-01.

[3]王红,李静. 高校学生艾滋病防控知识认知与行为干预研究[J]. 中国学校卫生, 2023, 44(10): 1521-1525.