《广东新语》是明末清初学者屈大均所撰写的作品,记录了许多有关广东的气候、地理、名胜、物产、神话、名人、轶事、民俗、鸟兽等资料,每一个主题为一“语”,是有很有价值的清代笔记。《广东新语·卷二 地语》有“沙贝”和“义田”的介绍。

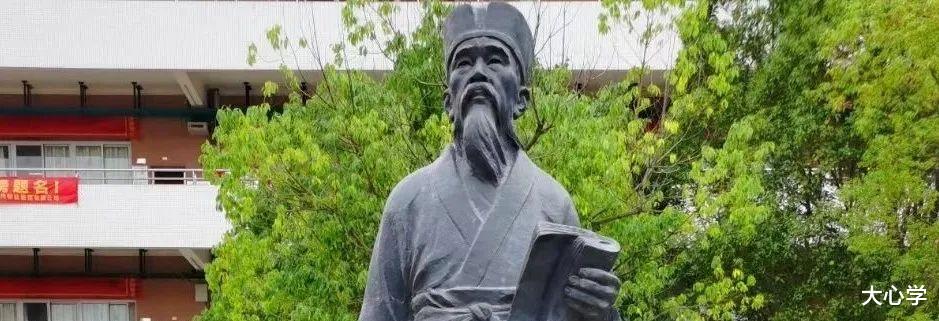

增城,从属于五岭山水。大庾岭山脉从西边延伸过来,经过韶关、英德、番禺,到增城是尽头。罗浮山脉从东边延伸过来,经过惠州、博罗,到增城是尽头。北江从南雄在北边流过来,经过韶关、英德从虎门入海。东江从惠东流过来,经过龙门、博罗从虎门入海。湛若水,号甘泉,家族世代居住在增城的沙贝。这里前边对着东莞虎门,是山水汇聚的地区。有人说:“山水孕育灵气,不是有征兆吗!”大概中原绵延至南方的山脉,到五岭就变矮变少了,到虎门就更加矮更加少了。河流也一样。然而山穷水尽的地方,却是四通八达。

屈大均曾经希望移居沙贝,从而吸收地方的灵气,而且这里所产的荔枝品种独特,与香柚、香蕉都是非常美味的,实在是平民安居乐业的胜地。他所居住的番禺沙亭乡到沙贝仅五十里,顺水行舟半日可至;也可以先从水路到南海神庙,再走陆路,往东三十里即至。沙贝有湛子钓台,在江水曲折处。还有一个五湖烟水亭,在树林中。前贤流传下来的风尚,余韵并没有远去。往日白沙先生把江门钓台传给甘泉先生,而后者把蒲葵做的斗笠授予庞嵩,作为传道的信物。屈大均表示自己也是垂钓者,应该也能感应先哲的精神。注:湛若水曾说:“北有吕泾野,南有庞弼唐,江门(白沙学派)之绪不堕。”他仿照老师的做法将蒲葵笠传授给庞嵩,把庞嵩视为自己学术的继承者。

湛若水惯常设立义田,家族的人成年、结婚、丧葬,或者入学,都会发给数量不等的谷物。庞嵩建议把族人贫富分为三级别,有七十亩田的为上级,有五十亩田的为中级,只有一二十亩田的为下级。上级族人无须发放谷物,中级族人发放一部分,下级族人就发放全部。如果某族人家里有三、五顷以上的田地,必须每年拿出一些出租谷物放在家庙,用来救助有需要帮助的族人。这样一来,整个家族累积粮食充足,能够持续布施。

【原文】

沙贝增城者,五岭山水之丛。盖大庾西来,由韶、英德、番禺至增城而止。罗浮东来,由汀、惠、博罗至增城而止。北江自南雄北来,由韶、英德趋虎门而入海。东江自惠东来,由龙门、博罗趋虎门而入海。甘泉湛公,世增城之沙贝,前对虎门,为山水汇会之区。语曰:“山川孕灵,不其征欤!”大抵中原之山,至岭而穷,至虎门而益穷。其水亦然。然而穷之所在,大通以之。予尝欲移居沙贝,以翕受地灵,且所产多荔支异种,与香柚、甘蕉之美,实野人乐志之胜区也。况予沙亭乡去沙贝仅五十里,扁舟乘潮,半日可至。沙贝在扶胥之北,沙亭在南,或渡江先至南海神祠,从祠外东行三十里即至。有湛子钓台,在于江曲。五湖烟水一亭,在于林间,前贤之流风,悠然其未远也。昔白沙以江门钓台授甘泉,而甘泉以蒲葵笠与弼唐以为传道之契。予亦垂竿人也,先哲神明,其必有以默相予哉!义田湛文简常设义田,族人冠、婚、丧葬者,读书者,给谷有差。庞弼唐请分为三等,以田七十亩为上,五十亩为中,一二十亩为下。上者勿给,中者量给,下者全给。若田至三五顷以上,须每年量出租谷入于家庙,以助周急之需,庶所积厚而施无穷。——《广东新语·卷二 地语》