姓氏,这个看似简单的称谓符号,实则承载着深厚的历史底蕴与文化内涵。往小处说,它是我们每个人在社会中的独特标识,是日常交流中最常被提及的部分;往大处讲,它是文明传承的血缘纽带,是我们对家族、对根源的认同,是“家国天下”中“家”这一核心概念的具体体现。

那么,姓氏的起源究竟是否与上古图腾紧密相连?姓和氏在漫长的历史长河中又有着怎样的区别与发展?在过去的2000年里,中国人的姓氏又经历了哪些令人瞩目的变化?让我们带着这些疑问,一同走进姓氏的奇妙世界。

在探寻姓氏起源的过程中,我们会发现诸多有趣的传说。从史书和《诗经》中关于炎黄甚至商周祖先来源的记载里,不难察觉一个显著特点:这些先祖大多与野外的各种神迹相关联。例如,炎帝的母亲因神龙绕身而孕育了炎帝;黄帝的母亲见雷电围绕北斗七星后生下黄帝。

从这些传说中,我们可以推断出当时的社会处于群婚时代,人们“只知其母,不知其父”。因此,在这些部落首领的出生记载中,女性始祖占据了主导地位,而这一时期出现的“姓”,本质上更像是部落的族徽或图腾,用以区分不同的部落。

姓的出现,一个极为重要的目的便是避免近亲结婚。古人早已认识到近亲结合不利于后代的健康繁衍,正所谓“男女同姓,其生不蕃”。于是,最早出现了所谓的“上古八姓”,如姬、姜、姒、嬴、妘、妫、姚、姞等。

事实上,上古的姓远不止这八个,值得注意的是,这些古老的姓无一例外都带有女字旁,这一现象常被视为母系氏族社会的重要特征。但是,对于历史上是否真正存在以母系氏族社会为主导的时期,学界仍存在争议,还需更多的历史研究和考古发现来加以佐证。但不可否认的是,姓的出现确实为血缘婚姻服务,它明确了同一姓的人拥有共同的祖先,禁止族内通婚。

随着社会生产力的逐步发展,部落不断壮大,开始向外拓展,形成了众多新的小部落。此时,仅仅依靠姓来区分个体就显得捉襟见肘了。为了便于各部落之间的交流,每个小部落需要一个独特的别名,“氏”便应运而生。

例如,同属姜姓的部落,有的部落专注于研究花花草草,尝试草药,被称为姜姓神农氏;有的部落热衷于开荒种地,为求土壤肥沃而焚烧山林,得名姜姓烈山氏。姬姓部落中,有一个部落战斗力较强,其部落图腾为熊,于是被叫做姬姓有熊氏。

后来,姬姓有熊氏的黄帝联合姜姓烈山氏打败了蚩尤,奠定了华夏民族的基础。如今,大部分的姓氏都源于姬姓和姜姓。从本质上讲,姓是氏的源头,氏是姓的分支。

周朝建立后,迎来了氏的大发展时期。周朝实行分封制,奉行嫡长子继承制。周天子作为大宗,以姬姓为姓,其同宗兄弟们被分封到各地成为诸侯,这些诸侯便以封国为氏。例如,同为姬姓的诸侯封国有鲁国、郑国、魏国、晋国等,由此形成了四十余个新的氏族。

而诸侯们又会对自己的子孙后代进行分封,其后代又衍生出了其他分支,进一步产生了更多的姓氏。这种“别子为祖,继别为宗”的分封模式,使得氏的数量不断增加。

在这一时期,姓和氏有着明确不同的职能。姓代表着生命观念,它回答了“你从哪儿来,你的祖宗是谁”的问题,是一个人血缘根源的标识,具有稳定性和不可更改性。而氏则体现了生存观念,它关乎“你是谁,你的后代随你是谁”,可能会随着封国、职业等因素的改变而发生变化。

例如商鞅,他本姓姬,是魏国宗室的后代,因是国君之孙,所以是公孙氏,也被称为公孙鞅;又因出生于卫国,也叫卫鞅;后来他被封在商於之地,才被称为商鞅。

由于姓和氏职能的差异,先秦时期形成了男子称氏、女子称姓的普遍模式。对于女子而言,她们嫁到其他部落或国家,主要负责婚姻生育,因此其名字通常会冠以本家的姓,且一般姓在后名在前。如庄姜、文姜、孟姜,以及赵姬、秦姬、孔姬等。

而在男子命名方面,以氏相称较为常见,如常被提及的秦始皇,他是嬴姓赵氏,关于他究竟叫嬴政还是赵政存在争议,在史书和竹简中“秦王政”“始皇帝赵政”等称呼均有出现,从当时的姓氏规则来看,赵政的称呼更为合理。

此外,氏的来源丰富多样。除了以封国、国名为氏外,还有以官职为氏的,如司马、司徒、司寇等;以祖父名字为氏的,像孔子的“孔”;以技艺为氏的,如巫、陶、甄等;以及以地名为氏的,如邓、郭、南宫、百里等。

秦汉时期,是姓氏发展的一个重要转折点,这一时期发生了姓氏合流的现象。从西周开国的“八百诸侯”,历经长期的兼并战争,到战国时期仅剩下七雄。在这一过程中,众多诸侯、王公贵族或因国灭而失势,沦为庶民。

与此同时,平民阶层凭借军功、才华等崭露头角,登上政治舞台,成为新兴贵族。传统的氏所具有的“分贵贱”功能逐渐丧失,而姓在经过长时间的繁衍后,其后代分支不断扩大,血缘关系日益稀薄,“别婚姻”的功能也逐渐式微。秦统一六国后,废除分封制,实行郡县制,进一步断绝了姓氏发展的原有土壤。

随着姓氏合二为一,不再区分,社会阶级依然存在,贵族们开始通过“郡望”来彰显自己的身份。郡望,也叫地望,是指某个姓氏世居某地某郡,声名显赫,为当地人所仰望。与郡望紧密相关的是门阀制度,门阀即世代为官的名门望族。

郡望在西汉开始兴起,到东汉刘秀征战天下时,各地世家大族已颇具影响力,这一现象在三国魏晋时期尤为突出。例如袁绍能够担任十八路诸侯的盟主,很大程度上得益于他“汝南袁氏,四世三公”的家族背景。

永嘉之乱后,以王、谢、袁、萧为代表的大族南迁,与江南原本的顾、陆、朱、张等大族共同执掌南朝政权。而在北方,北魏孝文帝改革推行鲜卑改汉姓,如拓跋氏改姓元,独孤氏改姓刘等。此时,南方的侨姓、吴姓,北方的郡姓、虏姓,共同构成了当时世家大族的主体。

隋唐时期,虽然科举制度已经出现,但世家大族的根基依然稳固,其中最具代表性的便是“五姓七望”,即陇西李氏、赵郡李氏、博陵崔氏、清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏、太原王氏。但是,黄巢起义给这些世家大族带来了沉重打击,历经数代的门阀制度和门第观念在这场风暴中被一扫而光,姓氏的阶级意识和郡望世家的阶级意识也随之崩塌。

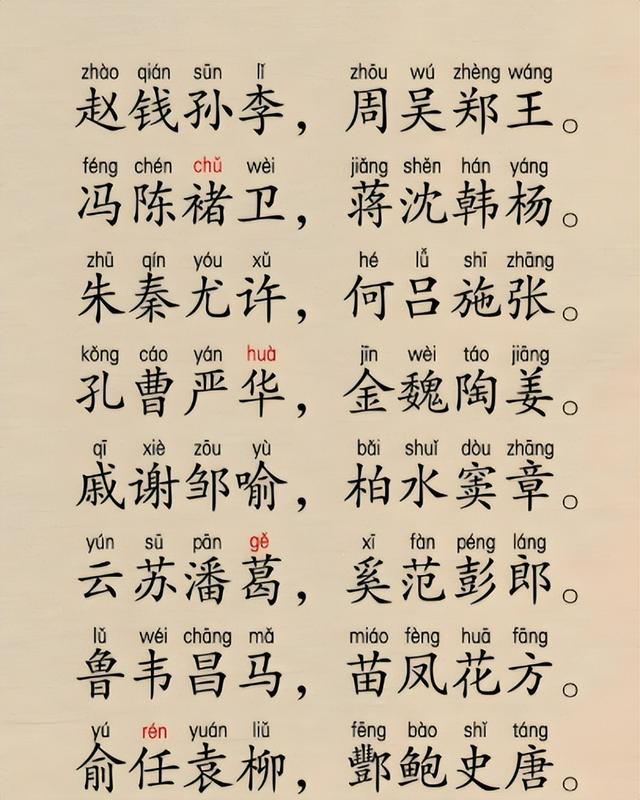

宋代以后,郡望称谓虽仍存在,但影响力已大不如前。与此同时,我们熟悉的《百家姓》出现了,其开篇“赵钱孙李”的排序,与宋朝皇室姓赵以及吴越王姓钱有关。到了明朝,《千家姓》则将朱元璋的朱姓排在首位。

如今,我们常见的族谱、家谱大多编撰于宋元之后。事实上,从商代甲骨文记载的商代世系,到西周青铜器上记载的周王世系,广义上都具有族谱的功能。中国人对历史和谱系的清晰记录,使得历史宛如一本本大家谱。

在现代社会,随着时代的发展,姓氏逐渐平民化,祖宗家族对个人的影响与束缚日益减小,社会更加崇尚个体自由。姓氏这一古老的符号,在中华民族十几亿人口的发展进程中,未来还将继续经历新的变迁,见证着民族的不断发展与进步。

文字来源:浪花姜的视频内容