将军,您要的那些母牛,我已经给您牵过来了。您看,是直接赶到厨房去宰了吗?

“不,把它带到我的帐篷里,你们都出去吧。”

“将军,您把这玩意儿拿回营帐里干啥呢?”

别啰嗦那么多,赶紧进去后,你们就直接走开吧。

士兵们把几头牛牵进将军的帐篷后,立马退了出来,心里都嘀咕着,聚在一起小声讨论。

哥们,你琢磨琢磨,将军把那头牛牵进帐篷里到底是打算干啥用呢?

你这家伙,怎么这么笨呢,难道你没注意到将军要我们找的都是母牛吗?

没过多大会儿,帐篷里就传来了母牛那憋屈的叫声和将军粗重的呼吸声。军士一听,赶忙直摇头,心里嘀咕:“这下可糟了,将军要是这样闹腾一整夜,明天哪还有力气打仗啊?”

这事发生在1771年,乾隆三十六年那会儿的四川,清朝的官军在打大小金川的叛军。有个将军,他叫海兰察,是个镶白旗的蒙古副头头,本来在云南,后来被调到四川去打仗了。

海兰察,真名叫多拉尔·海兰察,他是鄂温克族人,家在呼伦贝尔索伦左翼那块地儿,就是现在的滨洲铁路顺河车站北边。

“鄂温克”这个词,说的就是“住在大山林子里的人”。在那大山深处,天气糟糕得很,恶狼一群群地游荡,老虎也时常现身。要是没点儿真本事,一不小心就成了这些猛兽的口中餐。

所以,鄂温克人一个个身体倍儿棒,力气大得惊人,而且人人都会骑马射箭,个个身怀绝技。

关键是,长时间在那种差劲的环境里过日子,让他们变得特别能扛饿、能跑远路、能打硬仗,风雪再大也不怕,还有一股子不服输的倔强劲儿。

海兰察的爷爷和老爸都是打猎高手,力大无穷,勇猛无比,骑马射箭特别厉害。海兰察才6岁大的时候,老爸就把他放到马背上,带着他一起去打猎。让他见识那些血腥又刺激的场面,好练练他的胆子。

海兰察13岁那年,就敢自个儿骑马拿弓,跟老爸一起去打猎了。有一天,他俩在老林子里逛着,突然蹦出来一头猛虎。老爸眼疾手快,一箭就射中了老虎的眼珠子。那老虎疼得直哼哼,在原地乱转。老爸骑的马被这动静吓得不行,一头撞在了大树上,连人带马都摔了个四脚朝天。

老虎嗅到了人的气味,猛地吼了一声,朝我爸冲了过去。就在这命悬一线的时候,海兰察迅速拿起弓箭,一箭射中了老虎的另一只眼睛。可老虎还是冲到了我爸面前,靠着直觉,张开爪子,露出尖牙就扑了上去。海兰察猛地跳上马背,整个人骑到了老虎身上,左手死死揪住老虎的耳朵,右手握拳使劲往老虎头上砸。没几下,老虎就被打得头破血流,倒在地上死了。

海兰察才13岁,就已经是个身强体壮的小伙子了,个子高大,肌肉鼓鼓的。他胳膊随便一挥,就能把像碗口那么粗的大树给掰断。只能说,这家伙天生就是老天爷赏饭吃的“奇才”。

虽说上面的事儿在清朝正史上没写,可它是老百姓口耳相传的老故事了。但这不代表它就不是真的,毕竟史书嘛,不可能像小说那样啥细节都讲。不过,你翻看清史里的记录,还是能感觉到海兰察这个人特别厉害,勇猛得很。

1754年,就是乾隆十九年那会儿,北边大草原上的准噶尔部落自个儿闹起了矛盾。乾隆皇帝瞅准了这个机会,打算一举把准噶尔给解决了。

那时候,清朝已经稳稳当当地过了一百年。以前那些威风凛凛的八旗勇士,早就不在了,他们的后代呢,生在和平年代,早就变了样,整天就知道玩乐,别说骑马打仗,就连弓都拉不开。

派这些人去前线,最后肯定是输得惨兮兮的,被打得满脸是伤,全面溃败。

乾隆没想着靠八旗兵,他直接跑到呼伦贝尔去挑兵了。为啥呢?因为那儿的人,个个跟野狼似的,凶猛得很,骑马射箭都是一把好手。上了战场,那绝对是势如破竹,挡者披靡。

沙俄人向来以勇猛著称,但一碰到呼伦贝尔的索伦人,包括达斡尔、鄂温克、鄂伦春和布里亚特这些部族,他们可就慌了神,吓得赶紧逃跑,连头都不敢回。

在清朝中期,每次国家打仗,索伦人几乎都参与其中。

乾隆从八旗里选了好几千索伦和巴尔虎的士兵,其中就有刚满15岁的海兰察。根据清朝的历史记录,那时候海兰察还是个孩子,刚进军营时,他的职位叫“库图勒”。

“库图勒”其实就是个养马的,也就是咱们说的弼马温,他的活儿就是喂喂马、牵牵马,并不上前线打仗。

谁也没想到,那个看似平平无奇的马夫,在战场上竟然立下了大功。那是在乾隆二十年的八月,本来已经臣服于大清的蒙古四部里,那个有权有势的阿睦尔撒纳,突然间又闹起了叛乱,跟大清对着干,带着兵马就攻打伊犁去了。

政府军队一到,阿睦尔撒纳那边人少打不过,被打得惨败,只能带着剩下的人往哈萨克方向逃跑。而叛军里的另一个头头,则是往塔尔巴哈台那边的深山老林里躲去了。

海兰察是个养马的,对哪匹马跑得快、有劲儿心里门儿清。他挑了一匹好马,就追了上去,死死咬住不放。追了好几个钟头,硬是把那人逼到了没路可逃的地步。他拿起弓,搭上箭,“嗖”地一下就把对方骑的马给射中了。随后,他一夹马肚子,冲到跟前,长胳膊一伸,直接把人夹在腋下,就这么带着俘虏凯旋了。

逮住了叛军头头儿,叛军没了领头的,乱哄哄地到处逃跑,局势很快就平稳了下来。海兰察因为这事儿立了大功。乾隆皇上特意召见了他,一看海兰察那威猛样儿,皇上特别高兴,心里琢磨着,要是把这家伙留在身边当保镖,我的安全可就稳稳当当的了。

打那以后,海兰察就从一名没人知晓的马夫,一下子变成了乾隆皇帝身边的三等侍卫,还得到了“额尔克巴图鲁”的荣誉称号。

“额尔克”在女真语里头,说的是“山崖”,“巴图鲁”呢,就是“勇士”。把这两个词搁一块儿,说的就是山崖上的那些勇士。

1759年初,也就是乾隆二十三年那会儿,新疆的回部大、小和卓两兄弟突然起兵造反了。他们的叛军势头很猛,一路攻打过来,把朝廷派去平叛的定边将军兆惠给团团围在了叶尔羌,就是现在的莎车县那地方。

打完一场狠仗,清廷的大将高天喜牺牲了,清军就撤到了喀喇乌苏那个地方,就是现在的新疆泽普和莎车交界那儿。叛军可没完没了,一直追着他们,又把他们给团团围住了,这一围就是整整三个月。这事儿在历史上叫黑水营之困。

这事儿一传到皇宫里,乾隆皇帝吓了一大跳,立马下令派兵去救人,海兰察也跟着队伍一块儿出发了。

乾隆二十四年一月份,增援的部队终于赶到,跟定边将军兆惠的兵马一起,从内外两面夹击敌人。他们在呼尔满那地方,就是现在的新疆巴楚县阿克萨克马热勒乡,跟叛军硬拼了五天四夜,最后成功地把战局给翻转过来了。

海兰察这次打仗又表现出色,乾隆一看,直接升他做了二等侍卫,没过多久,又给他升成了一等侍卫。

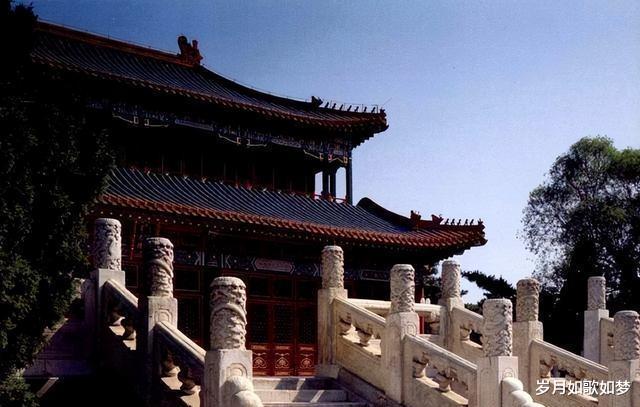

另外,乾隆也给海兰察封了个骑都尉,还额外加个云骑尉的世袭职位,把他的画像挂到了紫光阁,跟大清那些立下大功的将领们的画像放在一起。

乾隆皇帝自己动手给他写了段赞语:“大风刮过,枯枝败叶一扫而空,这有啥难的。也多亏了那些英雄豪杰,冲锋陷阵打败敌人……这些都是他的大功绩,勇猛得没人能比得上。”

海兰察这人,不光胆子大,脑子也灵光。《清史稿》里头夸他,说海兰察勇猛又机智。每次打仗,他都穿着便装骑马去瞧瞧敌人啥情况,找到敌人的弱点,就带着兵猛攻,一打一个准,总能赢。

换句话说,海兰察上了战场,他不会像张飞那样只知道猛冲猛打。他这个人啊,虽然外表粗犷,但心里头细腻着呢。他擅长化妆去侦察,沉着冷静地观察敌人的动静。一旦发现敌人的破绽,他就会瞅准时机,猛地出手,直接攻打敌人的软肋。

1771年,也就是乾隆三十六年的时候,四川那边的大小金川地区,就是现在的金川县和小金县,那里的土司突然起兵造反了。他们搞了个突袭,打了驻扎在那儿的清军一个措手不及。

乾隆十三年那会儿,这儿的土司闹了一场大乱子,起兵造反了。后来呢,傅恒和岳钟琪带着大军赶过来,很快就给平定了。

乾隆心软了,答应了土司的求饶。他这么做也是没办法,毕竟那地方山多路险,地形特别难搞。土司还在那儿建了好多明暗堡垒,成千上万呢。在那个没有大炮火药的时代,想打下来可太难了。

大小金川那地方特别偏远,兵力少了根本打不下来,兵力多了后勤又跟不上。那地形特别复杂,一看就知道这场仗得打很久。可仗打久了,士兵们就容易烦,不想打了。所以乾隆皇帝见情况差不多就收手了,没对那个土司和他的手下赶尽杀绝,结果这就埋下了大麻烦。

过了23年,土司在养好精力、蓄足力量后,又一次起兵造反。这可把乾隆帝惹火了,他下定决心,要找个法子,彻彻底底地摆平大小金川的事儿。

可战争的情况却让乾隆大吃一惊,打得那叫一个艰难。一开始,阿尔泰领兵出征,结果却并不如人意。之后,乾隆就让尚书桂林去接替阿尔泰,当了四川总督,再次发兵,但战事还是没啥大起色。

后来,阿桂被提拔为定西将军,明亮和丰伸额做了他的副手,他们一起带兵去打仗。但阿桂那边打得也不顺,皇上挺头疼的。到了乾隆三十七年,也就是1772年,皇上决定派自己的得力助手福康安去帮忙。

福康安是大学士傅恒第三个儿子,他的姑父是乾隆皇帝,姑姑则是孝贤皇后。福康安自己在皇宫里还做过侍卫。后来,福康安领兵打仗,那时候已经是高级侍卫的海兰察也跟着一起出征。但海兰察那时候可不是普通侍卫了,他是作为参赞大臣去的。

早先时候,海兰察两次跟着福康安上了战场,跟清朝一起打缅甸,立下了大功,被乾隆提拔做了镶蓝旗蒙古副都统。那时候,就连乾隆特别宠信的福康安,也只是个满洲镶黄旗副都统。从这儿就能看出来,乾隆对海兰察是多么看重。

不过,这场仗真是打得不容易,又拖了足足三年时间,才差不多搞定。

【海兰察为何要让部下弄来母牛?】

海兰察是个勇猛无比的武将,那方面需求也挺旺盛。短时间内还能忍一忍,但时间一长,他就有些受不了了。毕竟战场离京城远,也离那些热闹地方远得很,四周都是荒山野岭。他既不能带家属,也找不到合适的地方解决这事儿。

海兰察突然有了个主意,他吩咐手下快去牵来四头母牛,好满足他那不便明说的需要。

没错,这个故事是从民间传说里来的,真假实在难以分辨。但话说回来,海兰察喜欢美女这事儿,那是板上钉钉的。

他和大多数男人的口味不太一样,对那些苗条淑女不太感冒,反而对那些身材丰满,甚至个子高、有点肉肉的女人情有独钟。

听说,要是身高没超过一米八,体重也没个两三百斤,那他根本不会正眼瞧你。

听说有一年春天,天气特别好,阳光明媚,微风不燥。乾隆皇帝心血来潮,就带着他的皇子还有一大帮大臣,跑到野外去打猎玩。

大伙正玩得起劲,追鹿赶兔不亦乐乎,突然间,一阵大风刮起,树林后面窜出一头大老虎,还带着只小老虎,它们张着大嘴,猛地就朝乾隆冲了过去。

乾隆一看,心里吓得砰砰直跳,手都抓不住马缰绳了,两腿一软,直接瘫坐在了地上。

关键时刻,海兰察沉着冷静,嗖嗖两下,两箭就把那两只猛虎给撂倒了,乾隆皇帝这才脱离了危险。

乾隆心里头特别感谢这个侍卫,就打算好好奖赏一下这个索伦小伙子。乾隆对他说:“小伙子,你想要啥东西?直接说,今天我心情好,啥要求都答应你。”

人们在一旁琢磨,海兰察这家伙,不是看上了啥漂亮姑娘,就是想捞点金银财宝,再不济也得要栋豪华大宅子吧。

海兰察张口就来,对皇上说:“皇上,要不您赏我两三个丰满点的女子咋样?”

乾隆犯难了,我宫里的姑娘,连洗衣服的都个个瘦得跟竹竿似的,去哪儿给你找个胖乎乎的女子啊?但海兰察既然开了口,乾隆也不能反悔,于是就吩咐宫里的太监去民间挑挑看,想办法让这个索伦的小伙子心满意足,娶个“胖媳妇”回来。

在金川那个偏远的地方,海兰察居然靠四头母牛来满足自己的生理需要,这事儿说出来都没人信。村里人看他这样,都觉得他不是普通人,更像是有点“邪门”的人。

海兰察这人吧,有点与众不同,大家要是玩得太过火了,身体肯定吃不消,得垮掉。但他呢,却能从中吸取到力量,就像是别人纵欲是消耗,对他却是补充一样。

那次在部队里和母牛待了一宿,海兰察看起来一点不累,第二天反倒是精神抖擞,浑身是劲儿。

海兰察有段时间特别喜欢身边围着胖女人,他一次性叫来了8个——“这将军啊,就爱胖乎乎的娘子,有次居然让8个胖娘子一起陪着,帐篷里头人影晃来晃去的。”也可以这么说,是这些胖女人给海兰察带来了使不完的劲儿,让他为大清打下了好多胜仗,立下了大功。

乾隆为了表彰海兰察,特意四次下旨,让人把他的画像挂在紫光阁里,排在前二十位功臣中的第五个位置。并且,他还被赐予了一等公爵的封号。

你得明白,成为一等公爵可不是谁都能奢望的事儿,这通常都是皇室亲戚的专属。至于那些不是皇亲国戚的功臣,能拿到这荣耀的,真的是少之又少。

在乾隆皇帝那会儿,也就傅恒、兆惠、阿桂这几个皇亲国戚、大功臣特别走运。你看像曾国藩、李鸿章、左宗棠他们,虽然平息了太平天国,救了大清的命,但也只混了个低一档的侯爵当当,而且李鸿章和左宗棠这爵位还是死后才追封的。

1793年,也就是乾隆五十八年,打完廓尔喀仗回来的海兰察,因为生病在家走了。乾隆皇帝特别给他赐了个“武壮”的谥号。但按老规矩,在家里因病去世的,不能进那个专门纪念战死沙场的将领的昭忠祠。

乾隆二话不说,直接破了规矩,把海兰察给加了进去,就为了表彰他为朝廷立的那些大功。

乾隆心里头觉得,海兰察那本事,比福康安还要强上几分。

福康安在乾隆那会儿,简直是国家的顶梁柱,还是个专门解决难题的高手,哪儿有仗打哪儿就有他。乾隆自夸的十大武功里头,有七次都离不开福康安,比如说打大小金川、跟缅甸干架、平定甘肃的回民叛乱,还有收拾台湾的林爽文起义这些事儿。

要不是有海兰察的帮忙,福康安要想取得这样的成绩可不容易。

清末到民国那会儿,历史学家萧一山说了,福康安能有那么大的名声和地位,全靠海兰察。福康安心里也有数,虽然他自己是皇家的亲戚,但对海兰察那是相当尊敬,总是很谦逊,把海兰察当作自己的坚实后盾。

1793年,也就是乾隆五十八年,海兰察走了,乾隆皇帝心里头那个惋惜啊,直说:“朝廷里少了个顶梁柱。”后来啊,四川、湖北那边闹教匪叛乱,乾隆又念叨起来:“要是海兰察还在,收拾那些小毛贼,还不是轻轻松松的事儿。”

海兰察仗着受宠,行事确实相当“高调”,朝廷里那些大官,就连乾隆特别喜欢的和珅,他也都没正眼瞧过。

乾隆四十三年那会儿,甘肃的回乱被平定了。和珅呢,就接到命令去安抚一下。结果,他一到那儿,跟海兰察没说上几句,俩人就不对付了。海兰察火一上来,差点儿就要用尚方宝剑把和珅给斩了。这事儿后来传到了乾隆耳朵里,乾隆也没对海兰察发火,反倒是尽力去劝和他们俩。从这里也能看出来,海兰察在朝廷里头,那地位可不是一般的高。

海兰察为大清的安稳立下了大功,乾隆皇帝给了他极高的荣誉,这对他来说,也算是个完美的收尾了。

真他娘的是个牲口!

海兰察打仗还得靠汉人常胜将军杨遇春和杨芳。

岁月如醉如痴

是阿三的后代还是阿三的祖宗