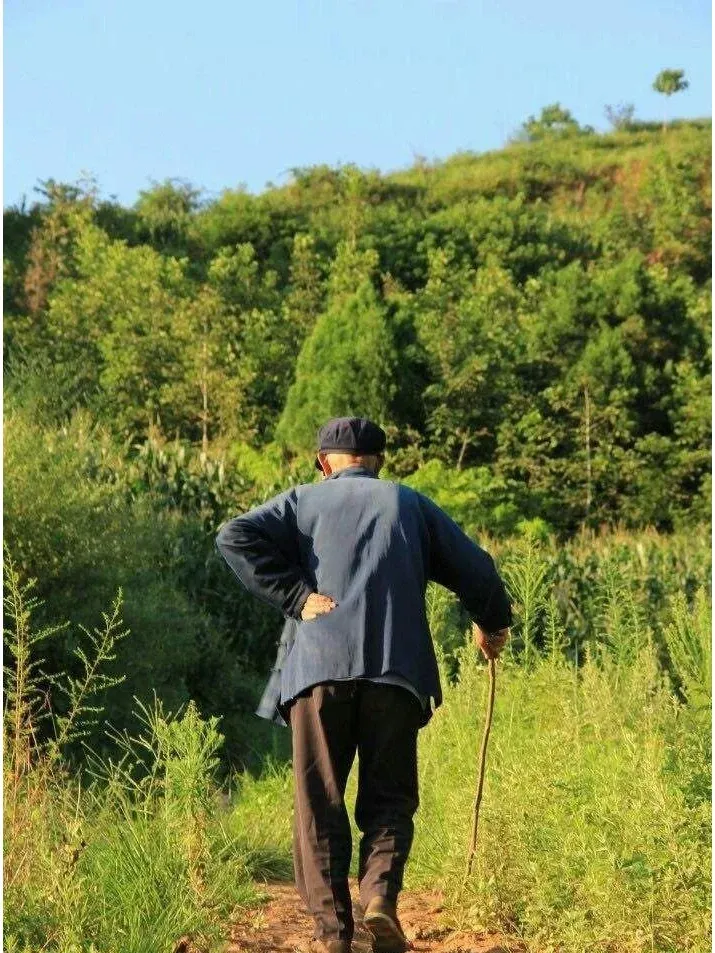

在咱们村头,有位大家都敬重的张大爷,年逾古稀,岁月在他脸上刻满了深深的皱纹,背也微微佝偻,走起路来颤颤巍巍,那根磨得发亮的旧拐杖,仿佛成了他最忠实的伙伴。

老伴离世后,空荡荡的老宅里,只有墙上的旧钟发出单调的滴答声,声声都敲在人的心坎上,透着无尽的孤寂。

每次年轻人回乡,张大爷总是眼巴巴地守在村口,眼睛亮得像孩子,一瞅见熟悉的身影,就急忙拄着拐杖迎上去,拉着人唠家常:“孩子啊,城里工作咋样?累不累?领导同事好相处不?”

他的眼神里满是关切,话匣子一打开就关不上,那股子热情劲儿,就好像要把平日里积攒的千言万语一股脑儿倒出来。

没说几句,话题准会转到儿子身上,“我那小子,出息嘞!在大城市大公司当领导,手下管着好几十号人,忙得脚不沾地,前些天刚拿下个大项目……”

说起儿子,张大爷脸上洋溢着自豪,可笑着笑着,那笑容却又像是被一层淡淡的哀愁笼罩。

旁人都羡慕:“张大爷,您这福气,儿子有本事,往后就等着享清福咯!”张大爷听了,嘴角微微上扬,算是回应。

然而,只有夜深人静时,张大爷独自躺在床上,望着黑漆漆的天花板,心里的苦涩才如潮水般涌来。

儿子确实在大城市扎了根,可回家的次数屈指可数。

逢年过节,要么是孩子要培优,要么是工作上有紧急应酬,打个电话也是匆匆挂断,“爸,我正开会,晚点说”“爸,孩子培训班要接送,先挂了”……每次听到这些,张大爷的心就像被重锤敲了一下,空落落的。

张大爷的生活,物质上啥也不缺,儿子给买的新手机功能齐全,屋里的智能电器一应俱全,银行卡里也有儿子定期转来的生活费。

但他内心深处,却极度渴望着另一种“富足”——那是家人围坐、欢声笑语的温馨,是儿子亲手端来的一杯热茶,是能实实在在触碰到的陪伴。

这不禁让人深思,在当今社会,我们是不是陷入了一种“伪孝顺”的怪圈?

一方面,我们总以为父母过得挺好,他们从不抱怨,默默接受孩子偶尔寄来的东西、打来的电话,就以为他们心满意足。

可实际上,父母只是习惯了把思念和需求深埋心底。他们看着别家孩子有出息,嘴上跟着夸赞,心里却在默默计算自己孩子离家的日子。

就像那次在集市,两位大妈的对话刺痛人心。

一位大妈拿着女儿买的智能手环,无奈地说:“闺女说这能监测健康,可我连咋开机都弄不明白,问她吧,她说忙,让我找旁人学学。”

另一位附和道:“我家儿子也一样,啥都往家寄,可真遇到事儿,连个耐心教我的时间都没有。”

这一幕幕,绝非个例,它反映出一个普遍的社会现象:我们热衷于用物质填充对父母的愧疚,却吝啬于付出最珍贵的时间。

另一方面,父母的过度“懂事”,也在无形中拉大了与孩子的距离。

他们怕给孩子添麻烦,一句“他忙,别打扰”,把所有思念咽下。

孩子呢,久而久之,真就以为父母不需要自己,心安理得地沉浸在自己的世界里。

我们是不是该反思,是从什么时候起,我们习惯了让父母独自坚强,却忘了教会他们,他们在我们心中有多重要?

咱们村还有个小伙儿阿强,在城里打拼,挣得不算多。

可每个周末,他雷打不动地坐最早的班车回村,陪爹妈唠唠嗑、吃顿饭。

张大爷瞧在眼里,满是感慨:“这孩子,是真孝顺呐!钱多少不重要,心里有爹妈,比啥都强。”

是啊,真正的孝顺,不是逢年过节的红包、快递到家的礼品,而是在生活的琐碎日常中,给父母预留一个专属的位置。

是忙里偷闲的一通电话,耐心倾听他们的唠叨;是放下手头事,陪他们散散步、看看电视;是让他们真切感受到,即便岁月流转,他们依然是我们生命中无可替代的主角。

父母,不是只在朋友圈晒孝顺时才被想起的符号,他们是我们成长的基石,是永远为我们遮风挡雨的港湾。

别等“子欲养而亲不待”的悲剧上演,此刻,重拾那份被忙碌冲淡的亲情,还来得及。让爱回流,从每一个微小的当下开始。