数日前,印度因特朗普的高关税政策而欢庆,认为这为其“取代中国”提供了契机。

商工部长宣称此为印度制造“千载难逢”良机,但随即遭遇现实打击,期望迅速破灭。

2000余个满载冷冻虾的集装箱积压港口,无法发出。

70亿美元水产品市场濒临崩溃,印度却仍怀揣“接盘中国”的梦想。

这究竟是什么情况?

美国市场为印度水产品最大出口目的地,年出口额约70亿美元中占据大头。

4月中旬,传来坏消息:美国对厄瓜多尔虾类产品降低关税,此举导致印度虾的成本优势即刻消失。

若特朗普的关税政策不变,这些集装箱将无法离港,全部滞留。

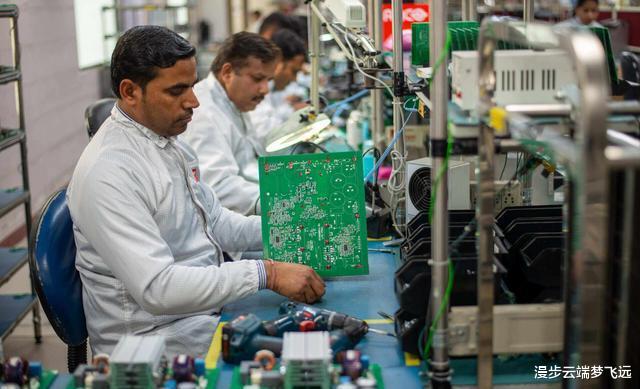

数月前,特朗普政府对中国出口商品加征145%关税,迫使如苹果公司般的美国巨头企业,将部分生产线转移至印度。

印度关税低至不足30%,看似为一项经济上的优选,充当了避风港的角色。

印度各界对此反响强烈,媒体大肆报道,认为这标志着印度制造业正迎来崛起。

商工部长戈亚尔指出,全球供应链动荡为印度带来“千载难逢”机遇,可使制造业得以“公平”展现于世界舞台。

公平一词略显刺耳,因特朗普的关税政策实则更似贸易壁垒,而非公平竞争。其政策本质,与其宣称的相去甚远。

印度无暇多想,眼中唯有一事:中国制造业受阻,印度终得契机,欲获大利。

这种乐观有其根据。

过去十几年,印度觊觎中国在全球供应链中的核心地位。中国工厂的高效、大规模及完善配套,使全球企业高度依赖“中国制造”。

印度制造业占比常年在15%左右,相较于中国30%以上的比例,存在显著差距。

莫迪政府大力投入,补贴外来投资并加强基础设施建设,旨在推动制造业发展。

效果却不佳,产业升级未见曙光,工厂依旧分散,供应链支离破碎,难以整合。

特朗普实施关税后,印度视其为机遇:中国受阻于高关税,印度有望趁机崛起,成为新的全球制造中心。

现实远比想象中复杂,水产品市场的崩溃便是明证。

印度虾类原居美国市场出口首位,但南美国家实施低关税政策后,印度虾的价格竞争力骤降,被迅速超越。

厄瓜多尔的虾运至美国,成本远低于印度,买家因此倾向于选择价格更低的厄瓜多尔虾。

2000余集装箱滞留仅为开端,若美国市场全面转向南美,印度整个水产品行业将面临严重冲击。

70亿美元的出口额数额庞大,它关乎众多渔民与加工厂的生存与发展,是支撑他们生计的重要来源。

印度人此刻顿悟,关税如同双刃剑,在伤害中国的同时,也可能不经意间伤及自身。

更令人质疑的是,印度欲“取代中国制造业地位”的愿景,从根本上缺乏坚实基础。

制造业不能仅凭低关税支撑,还需依赖完整的供应链、产业的协同性及可靠的基础设施,这些均是不可或缺的硬实力。

以汽车行业为例,中国工厂从螺丝至引擎,配套设施完备,生产一辆车能实现低成本、高效率。

印度关键零部件依赖进口,运费与时间成本增加,导致整体价格缺乏竞争力。

电子产品在印度,多依赖组装线,核心技术及原材料需进口。产业间协同性差,如孤岛般分散。与中国规模化生产相比,差距显著。

全球市场对中国的需求,印度难以轻易替代。中国在全球市场中的独特地位,确保了其需求的不可替代性。

美国企业依赖中国供应链,非因价格低廉,而是中国能带来独一无二的稳定性,这是其他国家难以提供的。

苹果将部分生产线转移至印度,并非因印度实力强大,而是受高额关税影响,迫使苹果作出此选择。

即便如此,印度工厂仍限于低端组装,核心部件依赖中国进口。特朗普亦知此状,近期已悄然减免部分电子产品关税,以促进中国产品继续进入美国。

印度意图借乱局提升地位,却发现自己连替补位置都无法获得。

水产品滞销迫使印度寻求新出路,因美国市场告急,行业代表紧急集结成立专项小组,商讨对策,以期解决虾类销售难题。

结果他们惊讶地发现,唯有中国能够消化如此庞大的市场。

除中国外,无其他国家能消化印度如此大规模的货物供应,其体量之大,非他国所能承接。

此事颇具讽刺意味:印度一面宣称要取代中国,一面又需依赖中国市场以求生存。

印度需从中国进口电子产品与化工原料,供应链多处依赖中国,不可或缺。

同时,莫迪政府亦积极行动,派遣人员与特朗普团队协商贸易协议事宜。

印度表现出退让意愿,愿在关税上大幅妥协,以换取美国低关税待遇,确保水产品及其他出口的关键利益不受损。

政府仍期望今年秋季能与美国达成重大协议,以保障其市场份额的稳定。

此算盘略显天真,美国何以给予印度特殊待遇?特朗普政策一贯“美国优先”,印度在这场较量中,至多仅为备选角色。

印度从水产品到制造业的发展均显坎坷,寄望关税战能逆转局势,却未察觉自身面临的困境。

全球供应链难以仅凭政策轻易转移,中国制造业的稳固地位亦非短暂关税战所能动摇。

印度的工厂、港口及谈判场合,均因自身误判而付出沉重代价。

港口集装箱待运,码头工人期盼,但现实已明:欲替代中国,须先弥补自身不足。