在清代,朝廷所设诸寺之中,大理寺、太常寺、光禄寺、鸿胪寺与太仆寺占据重要地位。以下,将对这几座寺逐一展开详述。

【大理寺】

自康熙九年始,大理寺被正式确立为正三品级别的衙署机构。在其组织架构中,位居最高职位的是大理寺卿,少卿则作为其属官辅助工作。大理寺在司法体系中的核心职责,在于对全国范围内的刑名案件进行复查与纠正,以确保司法公正。值得一提的是,大理寺与刑部、都察院共同构成“三法司”,在整个司法体系中占据重要地位,协同推进司法事务的有序开展。

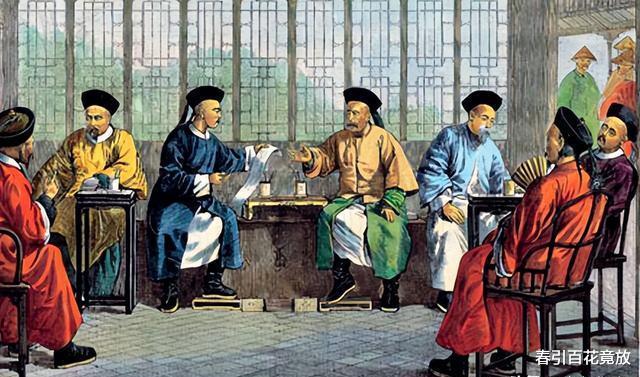

在处理重大刑事案件时,若皇帝降旨要求三法司会审,其流程为:刑部先行对案件进行详细审查并查明事实,随后将案件移送至都察院进行参验核实,最后由大理寺进行审慎权衡,确保裁决公正平允。不仅如此,于每年既定的秋审与朝审程序中,大理寺亦承担着参与案件审议的重要职责。

大理寺在架构上划分为左寺与右寺,其职能涵盖对京畿内外刑名案件的全面统辖,且基于地域范畴进行明确分工。其中,左寺负责执掌顺天府部分州县、直隶部分府县,以及奉天、山东、江苏、安徽、浙江、四川、广东、贵州等省份的刑名事务。

右寺司职范围涵盖顺天府部分州县、直隶部分府县,以及山西、河南、江西、福建、湖北、湖南、陕西、甘肃、广西、云南等省份的刑名事务。其于司法体系中,负责对上述区域的相关案件进行处理与裁断。

从名义层面而言,大理寺与刑部、都察院皆为国家最高司法机构。然而,自清朝中期以降,大理寺职权渐趋式微,刑部在司法事务中占据主导地位。在此情形下,本应协同办理司法事务的三法司会审制度,实际上大理寺更多扮演的是参与角色,其实际影响力相对有限。

【太常寺】

在古代官制体系中,太常寺主要司职坛庙祭祀礼仪相关事务。然而,由于其职能与礼部职掌存在部分重合,致使在清朝初期,太常寺并非以独立衙门的形式存在,而是隶属于礼部管辖。

从历史角度审视,太常寺于朝廷机构体系中,并非核心枢要之部门。然因自各朝各代伊始,该机构便存续于朝廷架构之内,基于历史沿革的惯性,朝廷并未将其裁撤。

【光禄寺】

光禄寺,作为古代官署机构,其核心职责在于为重大庆典筹备筵席,同时负责各衙门日常膳食供应。此机构在餐饮服务方面,具备较高规格与专业性,类比当今,与钓鱼台国宾馆所承担的餐饮接待职能具有相似性,皆旨在提供高品质饮食服务。

谈及光禄寺,便不可避免地涉及“廪饩”这一较为生僻的术语。依据定制,当京师各部院衙门履职之时,朝廷会专项供给各类膳食,此即所谓的工作餐。

在古代官制体系中,官员工作餐的供给并非采用统一无差别的模式,而是依据衙门类别与官员品级的差异,制定与之适配的膳食标准。诸如军机大臣、大学士以及尚书等位列京堂的高级官员,享有专门定制的餐饮服务;而品级相对较低的其他官员,则以统一的标准予以配给。

【鸿胪寺】

鸿胪寺,作为古代官制体系中司职朝会及国家宴飨赞导礼仪的重要机构,其名称颇具渊源。“鸿”者,寓意为声音宏大,而“胪”则含传布之意,二者结合,有传声以行赞导之内涵,故而得名“鸿胪”。

在古代封建体制下,等级与礼仪备受尊崇。于各类朝会及庆贺大典中,皇帝亲临之时,朝廷对各级文武官员在礼仪方面有着详尽且严格的规范,涵盖服饰着装、站位序列、行礼方式等诸多方面,皆须契合朝廷既定之礼制。基于此,特设立专门机构,以司职对文武官员礼仪执行情况的监督。

此外,于诸多重大庆典及礼仪活动中,鸿胪寺官员肩负唱导之责。以殿试完毕后所行的传胪大典为例,彼时鸿胪寺官员承担唱名之务。此职能类似于当下主持人与礼仪部门所司之职。

【太仆寺】

太仆寺,其职能主要为执掌牧马事宜。该机构初始阶段隶属于兵部,直至雍正三年,方从兵部脱离,进而演变为独立的衙署。

太仆寺初置时,于卿一职,分设满洲、汉族官员各一人;少卿一职,则设满洲、汉族官员共五人。至乾隆四十四年,始委大臣一员兼司其职。然嘉庆十三年,兼管大臣之制暂停。此后定制,卿仍为满洲、汉族各一人,少卿亦分别设满洲、汉族官员各一人。就太仆寺整体而言,额定官员编制总数为三十八人。

牧马在军事事务体系中占据重要地位。太仆寺辖下广设诸多牧场,各牧场分别配置统辖总管一名及总管两名。依定制,满族的卿与少卿,每间隔三年需交替前往各处牧场展开检阅工作。检阅完毕后,需将马匹数量的精确数据以及马匹品质状况,详尽呈报至兵部。

在封建王朝时期,每逢帝王出巡之际,太仆寺卿与少卿皆需随驾护行,并负责统筹管理车驾、马驼等相关事务。然而,从职能架构分析,太仆寺在整个官僚体系中,似处于一种较为边缘的地位。其职责范畴,从专业角度审视,完全可由兵部予以承接替代。鉴于此,在光绪三十二年推行的官制改革进程中,太仆寺被正式裁撤,其所执掌的事务亦相应并入经改组后的兵部——陆军部。

内务府上驷院与太仆寺在职能范畴存在一定相似性。然而,二者服务对象有所差异,上驷院主要承担为皇室提供专属服务的职责。因此,在对这两个机构进行研究与探讨时,应当予以清晰区分,以准确把握其各自特性与历史作用。

在京师众多寺署之中,大理寺占据着最为尊崇的地位。从朝廷官职序列的规范层面来看,大理寺卿荣列九卿之位,与之相对,太常寺卿、光禄寺卿、鸿胪寺卿以及太仆寺卿则归属于 “小九卿” 范畴。

从职能重要性层面审视,相较于六部所肩负的职责,各寺所分管事务的重要程度确实稍逊一筹。然而,在京官的序列体系中,各寺卿所处地位颇为特殊,其职位层级仅略低于侍郎,明确归属于“京堂”这一范畴。

在清代官员晋升体系中,郎中、员外郎等各部院司官若欲获得晋升,京堂一职乃是必经之途,唯有顺利通过此关键层级,方有机会擢升至各部侍郎之位。就彼时官员的晋升流程而言,各寺卿与少卿通常扮演着过渡性角色,鲜少有人于此岗位长期任职。各部司官唯有成功晋升至京堂级别,方具备跻身大员之列的可能性。