何为“权力”?在马克思主义的历史哲学中,权力存在的理由和最基本的决定因素存在于经济之中。权力被认为是对生产工具、劳动手段和力量进行控制的结果,因此最终表现为“一种具体的占有,就像一种商品那样可以被支配、转移、掌握或转让”。在对这一理论的许多批评者中,福柯(Michel Foucault,1926—1984)最有力地反驳了权力在本质上是被动的和受压抑的观念:“权力并不是一种可以获取、掌控或分享的东西,也不是一种可以把持或任其脱离的东西。在非平等主义(nonegalitarian)和可变社会关系的相互作用下,权力实际上是无数因素的共同运作。”前一种理论强调对立的集团或阶级之间的政治性关系,后者则将权力视为存在于社会统一体内部的一种(在严格意义上并不必然是“政治性”的)综合力量。在笔者看来,由于这两种理论着眼于不同的情况,对权力的解释也不处在同一层面上,所以它们并不是全然对立的,每个理论都揭示出古代社会的重要机制。

对于青铜资源和青铜器生产的严格控制自然包含了压制和强迫的机制。当异族或异邦被征服后,他们可能会被迫交出其青铜(如下面所说的“九鼎”传说中,遥远的方国将他们的青铜献给夏代统治者以铸造九鼎)。在三代的每一朝代中,这种控制导致并保证了社会中的分层。然而同样明显的是,为了赋予青铜原料——红铜和锡——社会价值,这些材料必须被转化为“作品”。权力的行使因此与某些特定的青铜形式产生了密切的联系,反过来,这些形式也最有力地反映了权力行使中不同的方面。

青铜觚

商晚期 高29.3厘米

华盛顿弗利尔美术馆藏

张光直先生曾经提到,中国古代的一句名言——“国之大事,在祀与戎”——解释了青铜为何专门用于制造礼器和武器。我们可以进一步将这一观点加以发展:祭祀和军事——或礼器和武器——这一二元性描述揭示出权力的两种类型,本顿(Ted Benton)将其称为“植入权力”(power to)和“施加权力”(power over)。“植入权力”的概念指权力是“社会上所有互动作用中的组成部分,是所有社会实践的内部环节。这种权力利用并创造了资源。从最为抽象的可能层面来看,这种权力可被视作一种处置能力(dispositional capability),既不是占有性的,也不是行使性的,更不被任何特殊的中介者或集团所控制。它是社会系统的一种结构性成分,只通过它在个体、集团或组织中所产生的影响体现出来”。

“施加权力”的概念则意味着社会统治中的高压和控制性——它指的是不对等的形式,包括“权力的施加者和被施加者之间的辩证关系”。如果这样理解的话,马克思主义和福柯学说所提出的权力的这两个方面实际上可以被联系在一起,用以观察古代中国社会的机制和运作。“施加权力”的概念和武器的联系十分明显,整个三代历史的基础就是三个主导部族对其他部族和地域性集团的征服。政治支配的最终和最有效的形式是军事征伐,这也是财富和奴隶的主要来源。战争常与统治权力或某种文化的兴起和衰落直接相联,例子包括商文明在武丁时期的突然兴盛,很可能与当时对外族和外邦的无休止征战密切相关。商代覆亡的一个原因是纣在对外战争中的失败以及种族奴隶的暴动——据记载,面对周军的进攻,这位绝望中的商王不得不以奴隶补充军队并以青铜兵器武装他们,而这些青铜武器随后成为“倒戈”、攻击他自己的工具。纣的失败因此可以说是他失去政治统治手段的直接结果。

青铜方盉

商晚期 总高71.2厘米

传出土于河南安阳西北冈1001号墓

东京根津美术馆藏

而礼器在社会中扮演了一个十分不同的角色。如笔者在《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》一书中着力解释的,礼器使“礼”得以具体化,而礼统括了一切非暴力的社会行为和规范的内含——包括仪式的实施及其具体实施方式、法律和道德的规范、个人的举止和行为等等。没有人能够创造礼或者“占有”礼,但人人必须按照礼行事。正是在这种无所不在的礼的实践中,社会的秩序得以建立。因此,礼的权力并不产生于对抗或者控制,而是源于人们彼此共存和制约的状态。这样的状态同时也就是各种礼仪行为的特征。反过来说,所有运用礼的权力的个体和集团也都必须服从于这种权力的运用。因此礼器的力量不在于物质性占有:尽管侵略者可以通过暴力从对方手里夺取礼器,但是如果没有符合礼的必要理由,这种获取只能证明他违反了基本的社会准则。礼器既不具有实用的功能,也不是社会身份的静态象征;只有当礼器被恰当的人在恰当的时间和恰当的地方以恰当的方式为了恰当的目的来制造和使用时,它们才会变得“有力量”。这一大堆“恰当性”(propriety)的总和便是礼本身,通过维持这些恰当性和隐含的社会关系,礼器便可以达到“藏礼”的作用。

以西周册命铜器为例,其铭文记录了册命礼仪。这种礼仪是制作该青铜器的原因,而其制作又导致进一步的礼仪行为。根据铭文和古代文献记载,周代册命礼仪由周王本人亲自主持,于清晨时分在王室宗庙中举行。礼仪的所有参加者,包括周王、礼仪官员以及接受册命者,都穿着特定的礼服,站在恰当的位置上,以恰当的姿势行动,说恰当的、符合于礼仪的词语。周王颂扬自己的祖先,也颂扬接受册命者的祖先。他重申先王给予受命者家庭的称号和特权,进而赐给他新的恩典。他会把一套带有象征性的物品赏赐给受命者,而后者则在他的答复中称颂周王和周代先王以及自己的祖先。他在仪式结束后制作的青铜器不仅是整个册命过程的最后一环,而且会被“子子孙孙永宝用”——铭文中的这句标准用语说明这件器物将被存放在受命者的家庙中,随着家族的延续被后代子孙在祖先崇拜礼仪中持续使用。因此册命仪式的意义在于确认各种社会关系,包括周王与其祖先、大臣与其祖先、周王的祖先与大臣的祖先,周王与大臣,以及大臣与其子孙在内的诸种社会关系。这个仪式所产生的青铜礼器的象征性,实际上也就显示为体现和巩固这种社会关系的网络。

毛公鼎

青铜 西周晚期 高53.8厘米

传出土于陕西岐山

台北故宫博物院藏

册命只是古代社会大量礼仪活动中的一种。古代礼书“三礼”所详细描述的“六礼”——冠礼、昏(婚)礼、丧礼、祭礼、乡(飨)礼、相见礼——几乎包含了社会生活中的所有活动。礼因而与社会生活重合,被看成是人类生活的“自然秩序”,礼所体现的权力因此也成为最基本的、恒久的、天经地义的东西。与强制性的手段不同,礼不断地更新和调整上下之间、夫妇之间、祖先与子孙之间、主客之间,以及统治者与被统治者之间的各种社会关系。尽管每种关系中的双方并不平等,但是没有任何两种关系可以重叠,这就意味着一位“掌权者”不可能拥有对所有关系的绝对控制力:即便贵为国王也要尊崇他的祖先、敬重长者和客人。如果说有一种权力可以凌驾于这些关系之上的话,那只能是礼本身,因为所有运用礼的权力的个体和集团都必须屈从于礼的运用。

权力的这两个方面——“施加权力”和“植入权力”——既有区别又绝不分离。将二者连接起来的是各种礼器。即使在三代之前,“玉兵”已作为一种重要的礼器类型出现;青铜时代众多的形体硕大、镶嵌华美的械、刀、矛是对这一传统的延续。军事征伐和胜利又导致了大量容器类礼器的制作。这些例子引导我们聚焦于“九鼎”的传说。这套在三代时期最具权威性的青铜器所反映的不是单一性的权力,而是两种权力之间辩证的关系;只有通过这种方式,这套礼器才能成为中国青铜时代政治权力的首要象征。

本文作者:巫鸿

本文节选自“中国材质艺术”第三辑《材料与谱系》

巫鸿 编著,上海书画出版社,2025年1月

触摸历史肌理

诉说艺术故事

发现美的历程

相关推荐

CHINESE

MATERIAL ART

“中国材质艺术”系列丛书

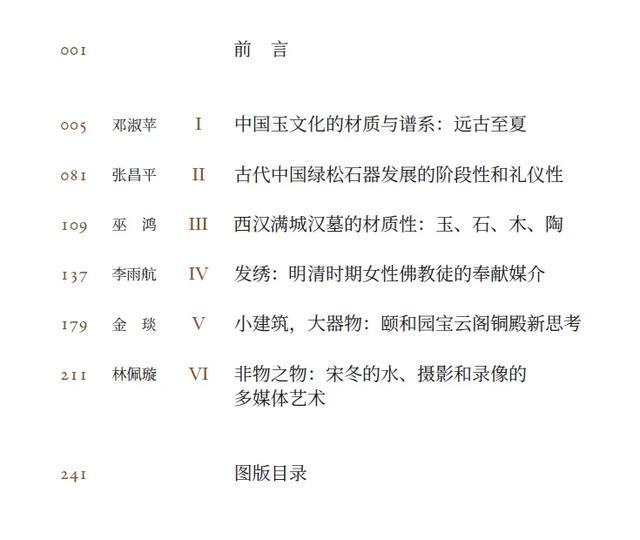

三辑作者及目录

第一辑《艺术与物性》

巫鸿

Wu Hung

美术史家、艺评家、策展人

美国国家文理学院终身院士

林伟正

Wei-Cheng Lin

芝加哥大学艺术史系副教授

博士生导师

刘礼红

Lihong Liu

密西根大学艺术史系莎莉•迈克尔逊•戴维森(Sally Michelson Davidson)中国文化与艺术讲席教授暨艺术史系助理教授

纽约大学艺术史博士

黄爱伦

Ellen Huang

美国加州帕萨迪那艺术中心设计学院副教授

耶鲁大学获得学士学位

加州大学圣地亚哥分校获得博士学位

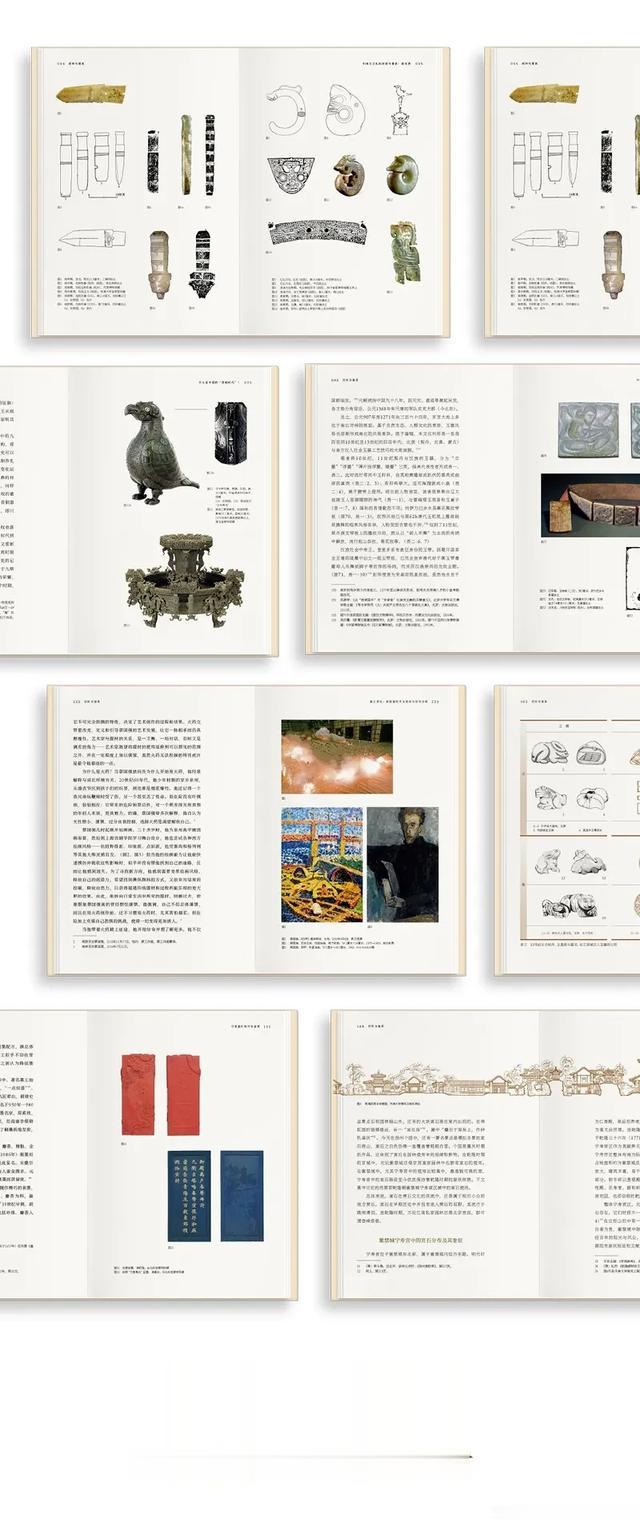

《艺术与物性》目录

第二辑《礼仪与奉献》

巫鸿

Wu Hung

美术史家、艺评家、策展人

美国国家文理学院终身院士

邓淑苹

Teng, Shu-ping

台北故宫博物院荣休研究员

张昌平

Zhang Changping

武汉大学历史学院教授

李雨航

Li Yuhang

美国威斯康星大学麦迪逊分校

艺术史系副教授

金琰

Jin Yan

芝加哥大学艺术史系

博士研究生

林佩璇

Nancy P. Lin

康奈尔大学艺术史系

博士后研究员

《礼仪与奉献》目录

第三辑《材料与谱系》

巫鸿

Wu Hung

美术史家、艺评家、策展人

美国国家文理学院终身院士

邓淑苹

Teng, Shu-ping

台北故宫博物院荣休研究员

钱存训

Tsien Tsuen-hsuin

汉学家

中国书史、印刷史和图书馆学学者

许彤

Xu Tong

故宫博物院书画部副研究馆员

中央美术学院博士

瑞秋·黎万科

Rachel Rivenc

洛杉矶盖蒂研究院保护与修复部主任

《材料与谱系》目录

丛图像、物件到物性

引入观看艺术的 第三视角

深入理解中国艺术的 文化基因 与特性

第一辑 《艺术与物性》

入选

2023年度“上海好书”

2023年金牛杯好书榜

《中华读书报》2023年度百佳图书

2023百道好书榜年榜

“世纪好书”2023年半年榜

穿越 艺术表象 探秘 礼仪文化

追寻 精神之光

第二辑 《礼仪与奉献》

入选

第三届行读图书奖6月书榜

2024年5月中华读书报月度好书榜

“世纪好书”2024年5月榜