大多人在欣赏一幅书法作品的时候,往往都会粗略一看就过去了,殊不知,作者在创作一幅书法作品的时候,都是费尽心思,用尽脑子的。因此,我们在欣赏书法作品时候,要对每一个字的字法、大小、形态,章法的布局安排、疏密关系以及墨色的诸多变化进行系统分析,只有这样,才能感受到书法作品的魅力所在,才能为自己的创作提供一些可以借鉴的有用方法。

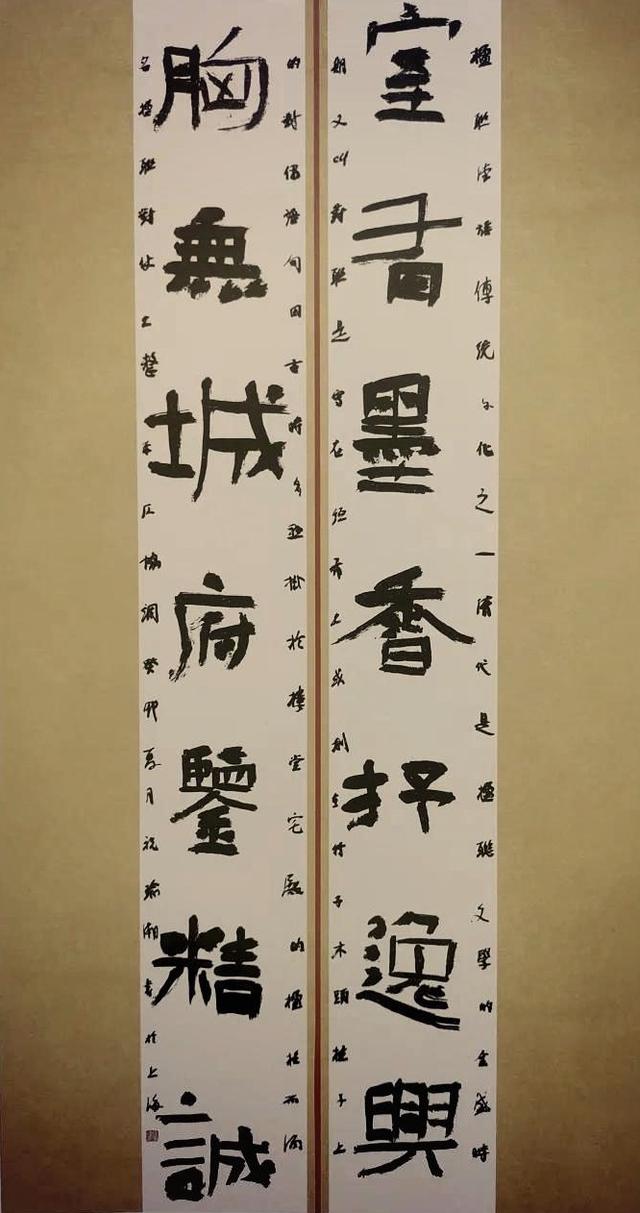

上面这幅隶书楹联作品,是书法名家李守银所创作的,它虽然只有短短的十个字里,但作品中却蕴藏着许多书法创作的方法,表现出了书法艺术性的无穷魅力。现在一些隶书爱好者在创作作品时,往往都会借鉴那些名家的创作方法和思路,即使是借鉴,也会对自己的作品进行一些必要的改造,而不是照搬照抄。那么,李守银的这幅隶书作品中究竟有哪些可以借鉴的方法?下面我们对此进行一些分析。

一是取法及变法。我们知道,李守银是当代隶书名家,是中国书法家协会隶书评审委员会的成员,曾担任过多次隶书书法的评审工作,在隶书方面享有很高有成就。他的隶书遍学两汉隶书,以《石门颂》、《好大王碑》、《张迁碑》等为书法取法的对象,并且将历史上的诸多隶书作品进行融合创作,因此,从李守银的隶书作品中可以看出,他的作品风格独特,具有苍茫雄浑之气,受到了许多隶书爱好者的喜爱。

二是在处理矛盾关系时方法灵活。在他的这幅楹联作品中,字在大小之分,有正侧之分,还有疏密之分。例如,上联中第一个字写得很正,很大,而第二个字就写得很小,而后面的“禅”、“载”、“道”等字,笔画很多,写得很粗、很密,与那些笔画少的字形成了明显的疏密关系,尤其是在处理“通”、“道”这两个字中“辶”,如果按照《石门颂》中的写法,两个笔画的最后一笔都是要向右下写,而李守银为了处理好这个关系,就将“通”字的最后一笔写得很平,与“道”字作出了明显区别,这就是高手在处理矛盾关系时的方法。

三是李守银很注重处理作品的笔墨。隶书书法之所以有苍劲、雄浑之气,主要还是来自于它的笔墨能力,而李守银所创作的隶书作品,大都很注重笔墨这一语言能力,他用不断变化的笔墨能力,赋予了作品的苍茫、古朴、厚重特征。李守银在这幅作品中,并没有在字与字之间进行笔墨变化,而是在每个字内使用了特殊的笔墨方法,从而使字的笔墨散发出干枯浓淡之气,使作品表现出了苍茫古朴之感。

当然,李守银的这幅楹联作品,在使用墨色变化的时候,主要还是用笔十分周到,如果没有好的用笔技巧,墨色也不会有变化无穷的效果,因此,人们在学习书法时,一定要从用笔上去多下功夫。正如一些书法家所说,学习用笔,要从篆隶书法学起,为什么会是这样?原因就在于篆隶书法在铺毫、行笔上有着十分重要的基础作用,学好了用笔后,就可以为日后的用墨及其它书体的学习与提升奠定好的基础。

想了解更多精彩内容,快来关注书法古今

推荐阅读: