各位领导大家好,今天我们来聊一聊塔里木河的航运梦!

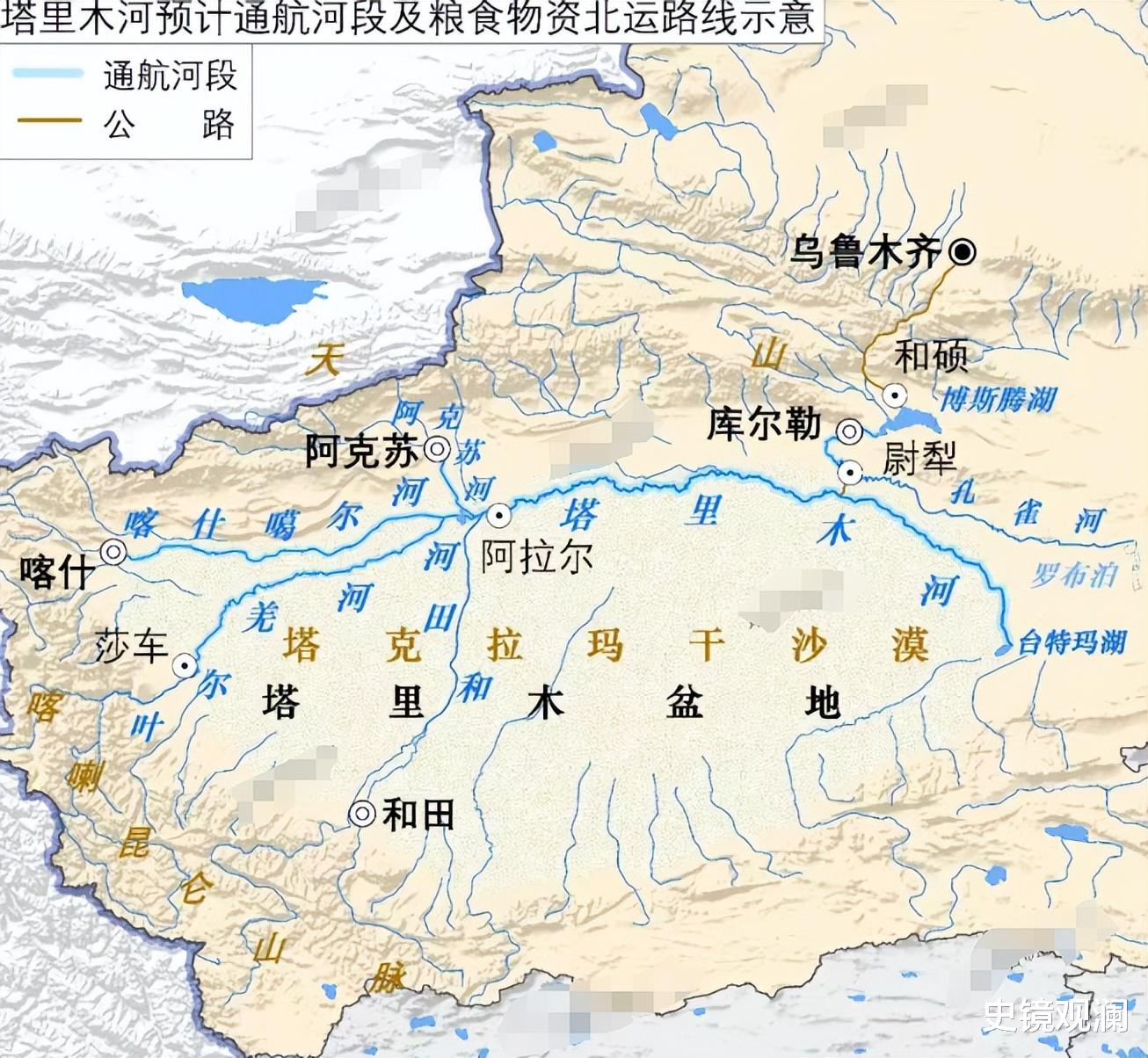

你有没有想过,在塔克拉玛干沙漠的边缘,那条蜿蜒流淌的塔里木河,竟然也曾梦想成为“水上高速公路”?对,就是这条中国最长的内陆河,全长2179公里,从天山和昆仑山交界处出发,穿过干旱的南疆,最终注入台特玛湖。

说起它,我们总想到胡杨林、沙漠绿洲,可“航运”这词儿,咋听咋觉得不搭。可偏偏,这条河的历史里,藏着一场轰轰烈烈的航运冒险!

回到100多年前的南疆,那会儿新疆地广人稀,交通靠骆驼,物资运一趟得几个月。塔里木河像一条天然动脉,静静流淌在沙漠边,河水清澈,河道宽阔,仿佛在说:“来吧,坐船多快!”1899年,瑞典探险家斯文·赫定第一个“吃螃蟹”。

他从莎车出发,乘着简陋的木船,沿叶尔羌河进入塔里木河,漂了仨月,愣是到了库尔勒附近。这哥们儿的冒险,像是给塔里木河贴了个标签:“嘿,这河能通航!”从此,航运的火种被点燃。

说起这火种,烧得最旺的得数民国时期。1943年,水利专家沙玉清带着一队人,顶着南疆的烈日,考察了塔里木河。他掷地有声地说:“这河是南疆的命脉,中下游平缓宽阔,改造一下,汽船都能跑!”这话一出,民国政府坐不住了。当时新疆物资匮乏,粮食运不进来,急需一条水路。

1945年,政府拨款三千万,启动航运改造计划,修河道、建船坞,还野心勃勃地想打通博斯腾湖和孔雀河,让塔里木河的船能一路开到乌鲁木齐。说白了,就是想把塔里木河变成南疆的“长江”!

这计划听着就热血沸腾,可现实却像沙漠里的风,吹得人有点凉。1948年,从阿克苏出发的皮筏成功漂到尉犁,试航算是成了。可第二年,机动船刚下水,跑到库尔勒就搁浅了。

河道太浅,芦苇密得像堵墙,水流还急,船开不动。计划只好按下暂停键。我在南疆考察时,蹲在塔里木河边啃着当地的烤馕,跟老乡聊天,他们说:“那会儿的船啊,就像我这馕,咬一口挺香,嚼久了才发现,硌牙!”

新中国成立后,塔里木河的航运梦又被捡了起来。1959年,粮食“南调北运”成了大问题,政府组建了运粮船队,造了13艘木船,从阿克苏出发,硬是用了40多天,把120吨粮食送到尉犁,再转公路运到乌鲁木齐。这次成功,像是给塔里木河打了一针强心剂。

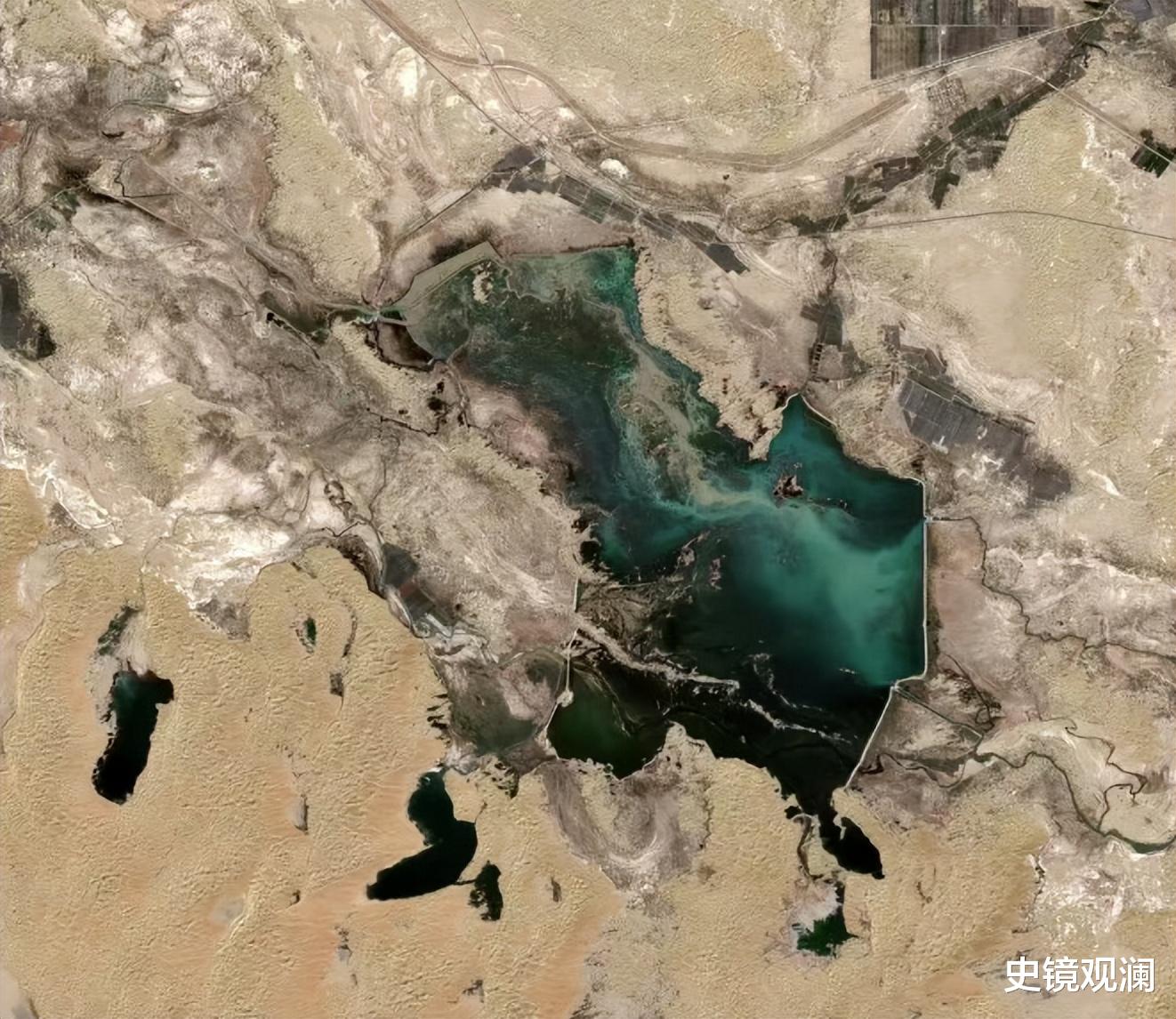

可惜,好景不长。随着人口增加,灌溉用水暴涨,塔里木河的水被抽得所剩无几。1970年代,河道开始大面积断流,2009年,断流河段竟然长达1100公里,比干流还长!航运梦,就这么被干涸的河床给埋了。

如果换个角度看,塔里木河的“失败”,其实是另一种成功。就在水运折戟的时候,铁路来了。1950年代,兰新铁路开进新疆,1962年到乌鲁木齐,1980年代到库尔勒,1990年代到喀什和田。南疆铁路就像塔里木河的“替身”,沿着河的轨迹铺开,又快又稳。

2019年,南疆铁路进入万吨重载时代,彻底把皮筏、木船甩进了历史博物馆。我在库尔勒吃着路边摊的羊肉串,望着铁路呼啸而过的火车,心想:这铁路,不就像塔里木河的“现代版”吗?一样串起了南疆的命脉!

历史跟现实一对比,塔里木河的意义就更清楚了。进入21世纪,人们终于明白,这条河的使命不是运粮,而是守护生态。2000年起,国家启动下游生态输水工程,胡杨林活了,绿洲回来了,断流河段的水位也在回升。

从地理视角看,塔里木河就像南疆的“护城河”,南边挡住塔克拉玛干沙漠的沙尘暴,北边滋润着铁路和公路的命脉。比起当“水上高速公路”,它更像个默默付出的“生态卫士”。

我更倾向于觉得,塔里木河的航运梦虽然没成,但它留下的故事,值得我们回味。这条河像个倔强的老大哥,试过、闯过,最后选择了更适合自己的路。

各位领导,你们觉得呢?