练拳不是光靠脑子想,真正的功夫,是身上练出来的。时间久了,自然有感觉,这叫体感。高手过招,往往还未交手,就已经察觉到了气氛的变化,这不是大脑的判断,而是身体的直觉。

经验不会藏在脑袋里,而是存于筋骨之间。世面要多见,挫折要经历,这些都不是坏事。拳脚功夫不在于摆门面,而在于内在的东西够不够硬。

有些人花时间打磨技巧,觉得靠巧劲就能取胜,可一旦真正交手,功力上的差距就显露无疑。功夫深厚之人,不靠技巧取胜,而是以绝对力量碾压对手。

有人说,打不过就跑,可你练过跑吗?速度多快?能跑多远?如果从未训练过,那就没有发言权。武学讲究的是整体性,不是单纯追求某一块肌肉的好看,而是让全身的劲道连成一片。

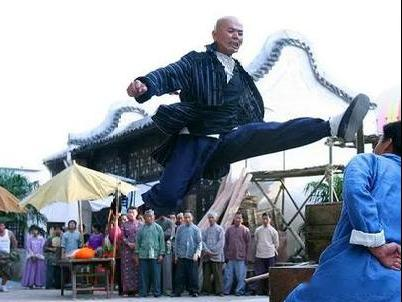

脊柱对拉能发力,可如果不专门训练蹬地纵出,那就是纸上谈兵。练拳可以预想,但绝不能幻想。千佛殿脚坑之力,白衣殿锤把之魂。这句古老的诗句,说的就是心意把,一种极具爆发力的拳法,其中最核心的东西,叫锄头劲。

此拳最早并不叫心意把,而叫“锄镢头”,因为它的发劲方式,正是从锄地的动作中悟出来的。真正的拳法,讲求的是上下贯通,劲路必须从上到下贯穿三盘。

仔细观察心意把的打法,你会发现它始终带着一个自上而下的劲,这个劲,就是锄头劲。不仅是锄地,劈柴、砍木都用的是同样的劲道。老话说:“打拳如劈木。”一斧劈下去,效率高低,取决于你会不会用劲。

锄头劲讲究的是贯通力,即在精准落点的同时,还要保证足够的冲击力,以最省力的方式,爆发最大的威力。练锄头劲,才能真正理解丹田的作用。

其发力顺序讲究:敛气抱丹、蹬地拔背、开肋松肩、炸背下锄。初学时,要慢练,慢是为了找到协调性,快是为了提高杀伤力。

古为今用,放眼世界拳坛,真正站在巅峰的强者,都懂得如何运用这股劲。比如在MMA赛场叱咤风云的彼得·阿兹,人称“伐木工”,他的标志性训练方式,便是拿大锤猛砸轮胎。

本质上,他练的就是锄头劲!只是他不锄地,而是通过重复性的击打,练出瞬间叠加的爆发力,从而形成完整的动力链条。其实,MMA中许多训练方式,都借鉴了传统武术的练功方法。

比如,翻轮胎,在过去的传武中,叫做“翻饼”,翻的不是轮胎,而是沉重的石碾子,目的只有一个:让整体力量能够顺畅传导。这也告诉我们,训练的重点应该放在整体性上,而非单纯为了某块肌肉的好看。

真正的武者,从不纠结肌肉的形态,而是追求绝对战斗力。少林寺曾有一位传奇人物,名叫吴古轮,他将锄头劲练到了极致。他所用的锄头并非寻常农具,而是特制的,重达六十余斤。

每天,他用这把锄头干农活,少则数百次,多则上千次,凭借这股锄头劲,他练出了惊人的功力,成为当时少林武学中的佼佼者。然而,清廷禁武愈发严苛,为了保护少林武学的根基,他的师父忍痛将其逐出山门,并嘱咐他:“有朝一日,你必须带着我们的武学重返少林,让薪火相传。”

离开少林后,吴古轮隐姓埋名,游历江湖。他并未放弃武学,而是将其秘密传承。经历三代人的努力,历经无数坎坷,最终,这门少林绝学终于再度回归少林,完成了他师父的遗愿。

武学的传承,不仅靠技艺,更靠信念。人心决定一切,世事无常,但该留下的终究会留下,注定消逝的,再怎么不舍,也留不住。

多少代武人,前赴后继,只为让武学薪火相传。坚持到最后的,都是英雄。每个人都是一盏灯,照亮自己,也照亮别人。“念念不忘,必有回响。凭一口气,点一盏灯。有灯,就有人。”