一场渡江战役“百万解放军渡长江”,奠定了解放战争的胜利格局,让人民解放军迅速解放了大陆的大片国土,国民党到了强弩之末,再无在国内继续兴风作浪、挑起内战的可能,在这个情况下,蒋介石选择败走台湾,从此占据台湾。

而到了蒋介石晚年回忆这段往事,却痛骂有“三个人”害得他败走台湾——这三个人究竟是谁?蒋介石败走台湾又是否是他自己总结的原因呢?

时间来到蒋介石晚年,在解放战争中全面崩盘、以至于最后败走台湾,一直是他心中多年积郁的心病——他不明白,原本胜券在握的架势,怎么会输给共产党军队呢?

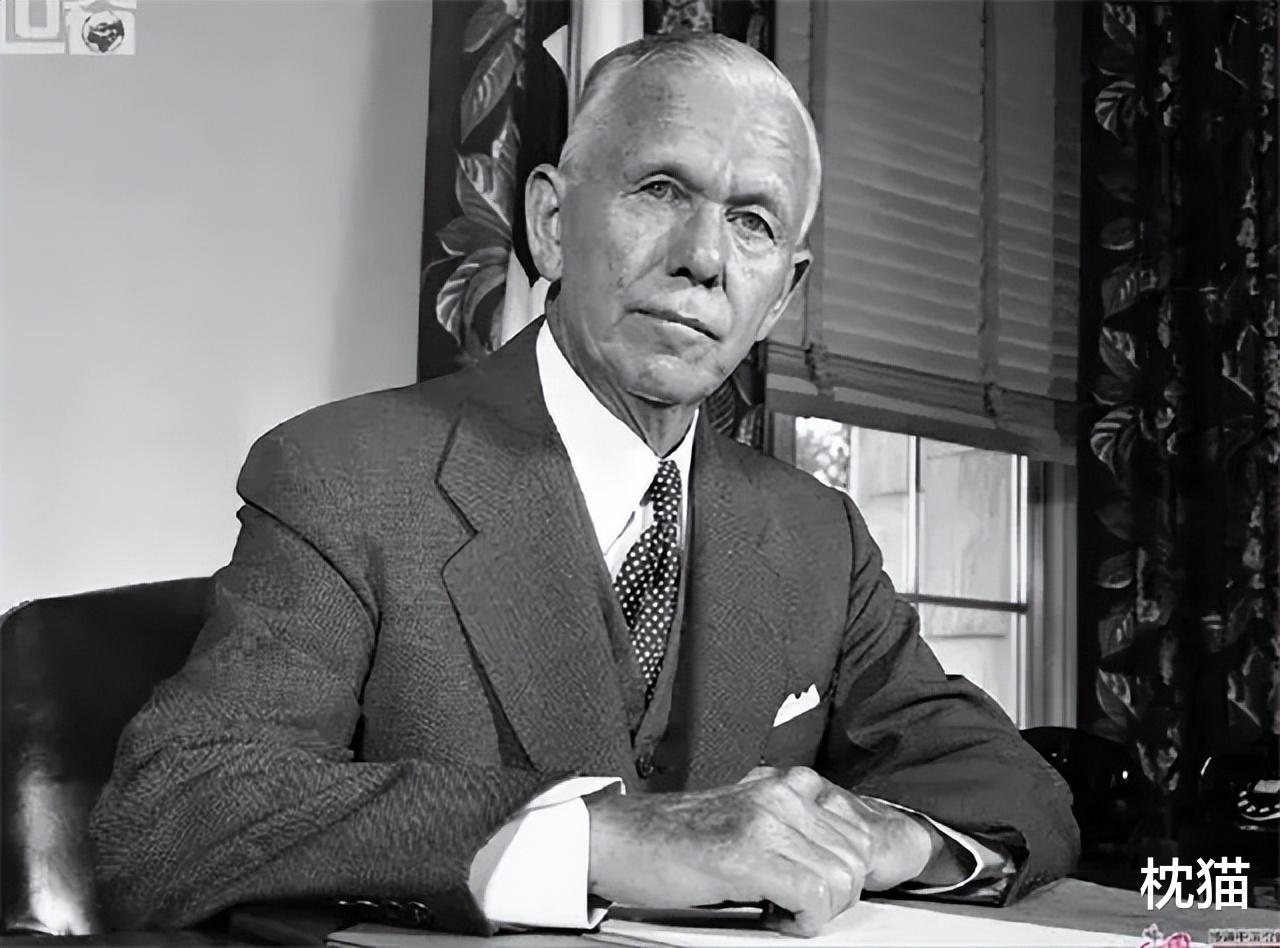

于是,在蒋介石晚年的日记中,曾颇为不忿地将自己当年败走台湾的战略失败归咎于三个人:那就是马歇尔、斯大林和李宗仁。

这份名单乍一看会令人感到十分不解:如果说李宗仁是蒋介石手下将领,与他还称得上有直接联系的话,另外两位远在美国的和苏联,蒋介石必定是在某种方面受到他们掣肘,甚至到了影响不小的地步,才对这两位也耿耿于怀。

首先是马歇尔。在抗日战争结束前,美国与中国的国共联军为同盟关系,对当时中国内部的情况了解得并不算多。

转折发生在国共内战开始后,美国一下子嗅到了可以为自己谋利的可能性:那就是可以借此机会,在内战中扶植对自己更亲近的一派获胜,继而让之后的中国政府都能对自己亲近。在这样的动机下,马歇尔“押宝”了蒋介石领导的国民党。

诚然,获得这样一位在国际舆论和军事援助上都能帮助自己颇多的“朋友”,对蒋介石来说是大好机会;但马歇尔也是一把双刃剑,他的另一面意味着控制和盘算。

例如在军事方面,马歇尔提出国共军队无论陆海空都按照二比一的比例进行混编,这严重削弱了蒋介石对军队的绝对控制权,打乱了其军事部署和内战计划。在政治方面,马歇尔又试图干预蒋介石政府的立法和政策制定,这也让蒋介石大为恼火,愈发不满足于被马歇尔控制。

马歇尔方面自然也不是傻的,在看到蒋介石方能力不足,又并不能随心所欲为自己所控制,也渐渐淡化了扶持蒋介石政府的意思。

这时候,双刃剑的另一面开始反扑,国民党部队原先充足高效的军械被马歇尔下令停止输送,在国际舆论上,马歇尔政府也对所谓蒋介石代表的国民党政权的合法性缄口不言,让蒋介石在本就疲惫的作战中受到重大打击。

蒋介石第二个要怪罪的人,就是斯大林,联想到斯大林与其代表的苏联的立场,就不难猜出蒋介石将失败原因也“分”到斯大林头上的理由。

首先在1945年雅尔塔会议上,斯大林提出如果想要苏联军队协助中国抗日的话,必须维持外蒙古现状等一系列条件——而所谓外蒙古就是曾经属于我国,却被煽动“独立”成蒙古国的痛心历史。

蒋介石当时参与会议,出于大局被迫接受斯大林的条件,承认外蒙古独立,这一决策也使得国民党政府在国内的形象遭到损害。而在内战开始之后,蒋介石曾经寄希望于向斯大林寻求帮助,毕竟苏联军队在当时十分强大,对于战局的天平有着影响作用。

然而令他万万没想到的是,斯大林经过一系列政治和思想上的考虑,最终选择援助与自己信仰相似的中国共产党,让蒋介石备受打击。蒋介石想必是恨斯大林当年在雅尔塔会议上害得自己丢了“面子”,在国内威望大减,却又没有在后续换来任何实在的“里子”吧!

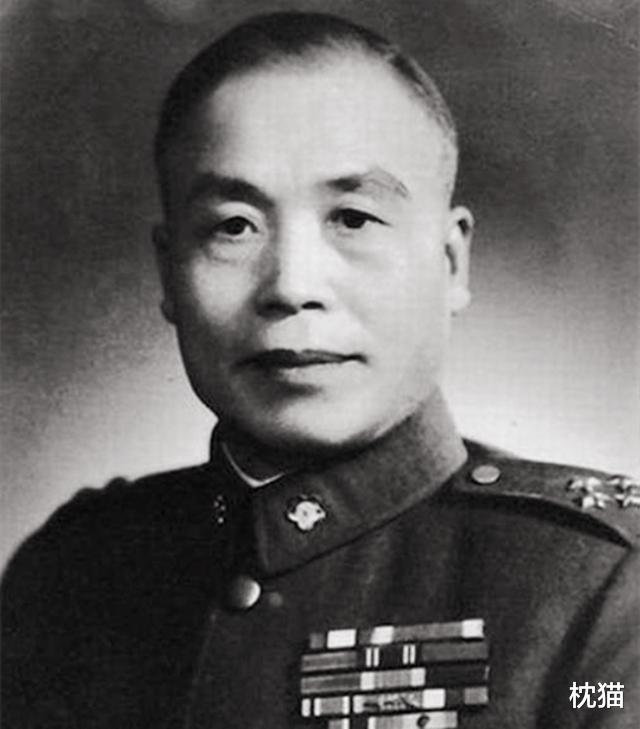

第三位则是李宗仁。相信大部分人对于李宗仁的了解,来源于抗日战争时期的台儿庄战役,在国家生死存亡之际,李宗仁抗日的表现可圈可点。

不过,军阀出身的李宗仁始终不甘于在国民党内“位居人下”,因此在抗日战争结束之后,与蒋介石展开了一系列政治斗争,这在蒋介石看来,无疑是内战时期的心腹大患。

国民党内部权力结构复杂,蒋介石代表的是江浙财阀等势力,而李宗仁为首的桂系军阀有着自己的军事和政治班底。蒋介石的政治理念从始至终都意在独裁,这引起手上有自己军队的李宗仁的不满。

1948年,李宗仁不顾蒋介石的反对,参与副总统竞选并成功当选,这直接挑战了蒋介石的权威。而在之后李宗仁行使权力的过程中,也始终与蒋介石的内战方向存在矛盾,桂系军队希望能够通过和谈的方式与中国共产党达到和平相处的局面,并不希望拖长战线——这让蒋介石十分不满。

于是蒋介石又使用一系列政治和军事手腕,削弱桂系军队的实力。两方在国民党政府内部都得你死我活,全然忘记削弱对方也等于削弱整个国民党的实力。

而蒋介石败走台湾,真的如他总结的这般,似乎解决了这三个人,就能扭转败局吗?答案并不全然相同。蒋介石所总结的,只是影响当时内战的几个因素,并不能成为“关键”。

首先,当时国民党内部贪污腐败现象极为普遍,从高级官员到基层职员,利用职权谋取私利的行为层出不穷。这点极大地败坏了国民党的声誉,失去了民众的信任。

其次,蒋介石在实行独裁统治的过程中,大行特务活动。他通过特务机构等手段对异见人士进行迫害,取缔进步组织和刊物,使得广大民众对国民党政权产生反感,民主党派等也逐渐与国民党离心离德。

而且,作为战争中的主体,国民党的军队管理在后期可以说是惨不忍睹。军队内部压榨普通士兵,让整个部队失去士气,而在职军官却又尸位素餐,在解放战争中作出的几个关键决策中节节败退,可以说,颓势势不可挡。

因此,蒋介石个人的总结,更像是一种嘴硬式地推卸责任,而实际上的败走台湾,是当时国民党和蒋介石政府发展的必然走向。

文献参考:[1]牛钊.蒋介石败退台湾后的反省[J].炎黄春秋,2003,(01):40-45.

[2]杨雨青.再议马歇尔调处与国共东北停战[J].中共党史研究,2018,(10):64-74.

[3]周战生.蒋介石与李宗仁的“深厚兄弟情”[J].文史春秋,2020,(03):20-24.