1930年的一个深夜,江西苏区的刑场上,火把摇晃的光影中,一位戴着厚镜片的年轻军官被反绑双手。行刑队子弹上膛的瞬间,远处传来急促的马蹄声:“枪下留人!”

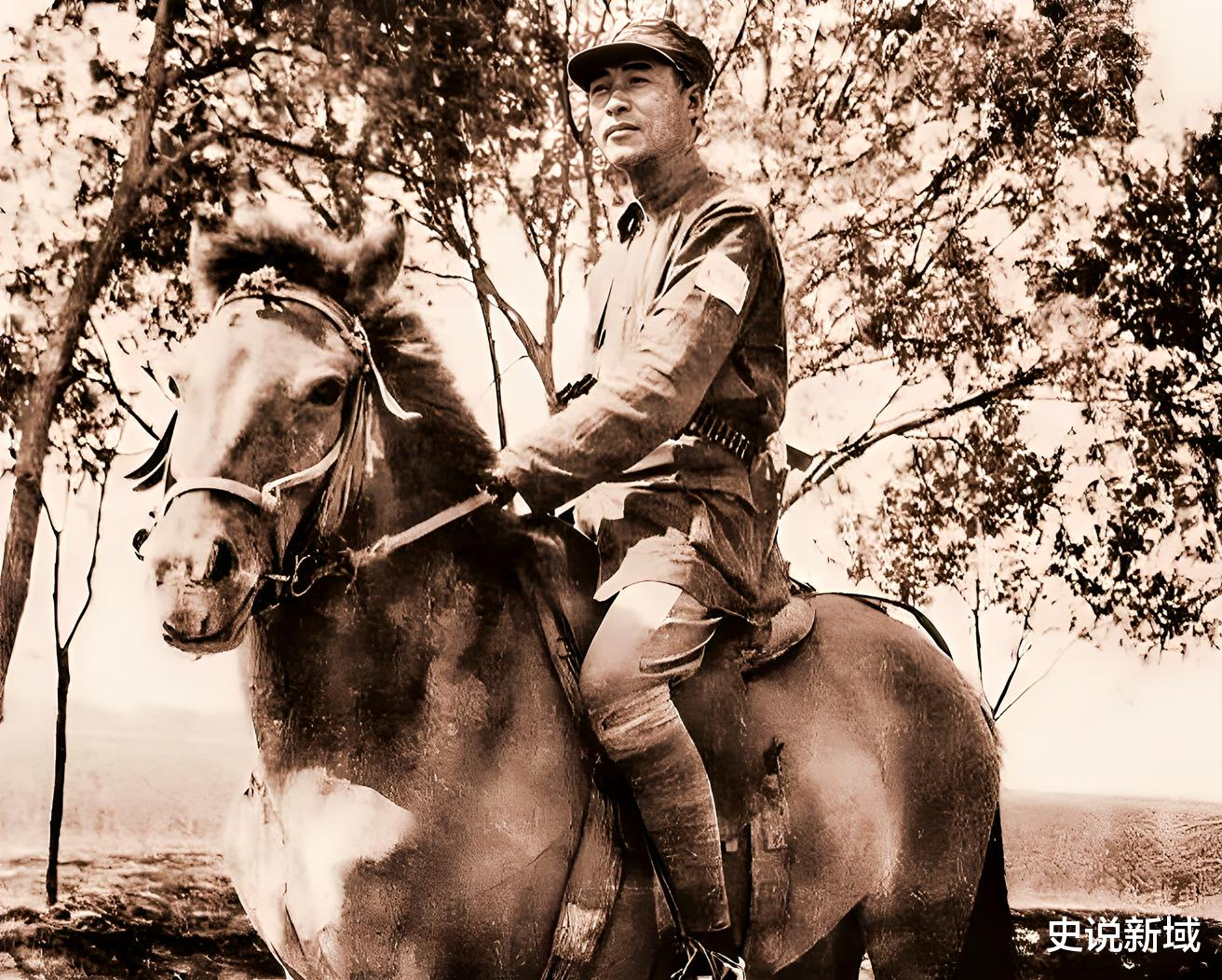

彭德怀挥着马鞭冲进刑场,硬是从“肃反委员会”手中抢回了黄克诚的性命。

十四年后,这位险些丧命的书生将军,指挥新四军第三师挺进东北,成为四野十万大军的骨干;二十八年过去,他站在天安门城楼上,以开国大将身份见证新中国崛起。

这不是孤例。红三军团这座“将星摇篮”,在彭德怀“谁敢动我的人”的怒吼中,走出四位改写历史的将领:黄克诚、彭雪枫、张爱萍、张震。他们或险遭冤杀,或直面彭总雷霆之怒,却最终在战火中淬炼成钢。这支被毛泽东称为“铁拳”的红军劲旅,究竟藏着怎样的育将之道?

一、“眼镜政委”与彭大将军:生死关头的战友情

1931年苏区肃反扩大化时,黄克诚因反对滥捕滥杀被扣上“AB团”帽子。行刑前夜,彭德怀拍着桌子质问肃反委员会:“黄克诚要是反革命,红三军团半数以上干部都该枪毙!”他连夜起草电文,用红三军团全体将领联名担保的方式,硬生生从枪口下抢回这位“戴着两千度近视镜打仗”的政工奇才。

这场生死考验铸就了特殊的信任。抗战时期,黄克诚提出“华中部队应迅速向东北挺进”的战略建议,彭德怀在军委会议上力排众议:“克诚同志看问题,向来比我们早看三步!”1945年9月,黄克诚率新四军第三师三万五千人昼夜兼程出关,这支占当时出关部队三分之一的劲旅,成为四野的重要根基。

二、窑洞里的鞠躬:彭总为何向两位部下道歉?

1936年陕北窑洞里,彭德怀对着彭雪枫、张爱萍深深鞠躬:“我这个人脾气臭,骂过你们很多次,对不住了。”这两位后来分别执掌新四军精锐的将领,曾在长征路上被彭总骂得最狠——彭雪枫因强渡赤水时架桥延误挨过训,张爱萍则因土城战役伤亡过大被斥“不会带兵”。

但严苛背后是淬炼。彭雪枫后来创建新四军第四师,发明“骑兵三件宝”(马刀、骑枪、驳壳枪),在淮北平原打得日伪闻风丧胆;张爱萍受命组建华东海军时,连军舰都没见过,却硬是带着陆军骨干和国民党起义官兵,在长江口摆出“竹竿捅军舰”的阵势。彭总晚年感慨:“带兵就要带出血性,他们骂出来的本事,战场上能救命。”

三、“两个张姓中将”的殊途同归:从宣传员到军委副主席

1930年,16岁的张震举着标语在平江街头宣传时,绝不会想到六十年后自己能执掌中央军委。这个红三军团最年轻的宣传员,在彭德怀“识字的多教教不识字”的要求下,白天打仗晚上扫盲,硬是靠着战地日记积累出战略眼光。抗战时他给彭雪枫当参谋长,两人在淮北根据地发明“梅花桩”战术,把据点修到日伪眼皮底下。

而与他同姓的张爱萍更显传奇。1955年授衔时,这位曾任华东海军司令的将军主动让衔:“相比牺牲的战友,上将太高了。”但历史给了他更大舞台——1982年他执掌国防部时,主持完成洲际导弹全程试验,用彭总当年教他的“横刀立马”精神,在太平洋上划出中国战略威慑的弧线。

四、将星陨落与火种传承:红三军团的精神胎记

1944年9月,彭雪枫牺牲前一天,还在修改《游击战术》讲稿。这位被毛泽东赞为“共产党人好榜样”的儒将,最终倒在了西进路上。当张爱萍接任第四师师长时,战士们发现他行军包里始终装着彭雪枫的战术笔记,扉页上写着:“遇强敌则化整为零,遇弱敌则聚零为整”——这正是红三军团“打得赢就打,打不赢就走”的战术精髓。

这种传承不止在战场。黄克诚主政湖南时剿匪,用的还是当年彭总“擒贼先擒王”的策略;张震主持军委工作期间,力推的“科技强军”战略,暗合彭德怀“现代化战争要未雨绸缪”的远见。正如张爱萍回忆:“彭总教我们最宝贵的不是战术,而是敢为天下先的胆魄。”

红三军团的四位名将,各自人生轨迹如同四道闪电,划破旧中国的夜空。黄克诚的深谋远虑、彭雪枫的文武兼备、张爱萍的锐意创新、张震的厚积薄发,共同勾勒出这支铁血雄师的精神图谱。

他们身上都带着彭德怀的印记:黄克诚敢在庐山会议上直言“大跃进”问题,彭雪枫殉国前仍在修改战术教材,张爱萍为核试验敢与各方据理力争——这些“红三军团特质”,正是中国革命能在绝境中突围的关键。

当我们翻开将星名录时会发现,历史从不辜负真正的勇者与智者,那些在战火中相互淬炼的灵魂,终将铸成民族复兴的基石。

【参考资料】《彭德怀传》(当代中国出版社)《黄克诚回忆录》(人民出版社)《张爱萍传》(人民出版社)《彭雪枫传》(解放军出版社)《张震回忆录》(解放军出版社)《中国工农红军第三军团史》(国防大学出版社)《中国人民解放军高级将领传》(解放军出版社)《中国共产党历史(第一卷)》(中共党史出版社)