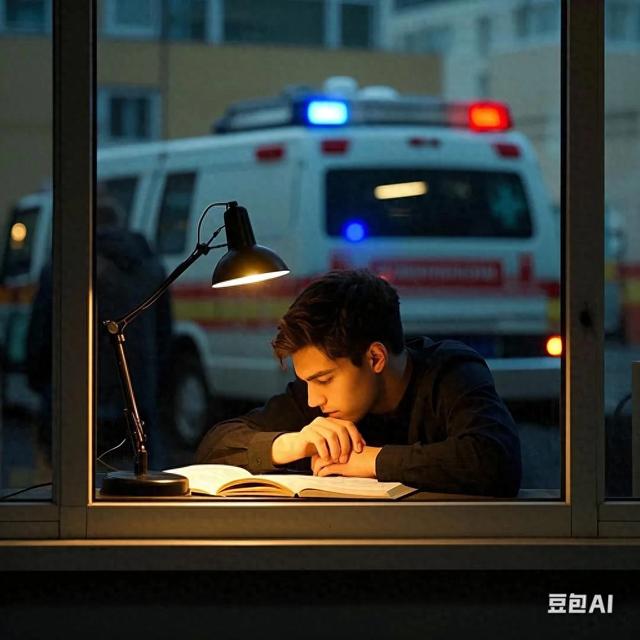

暮色中的医学院图书馆,最后一盏台灯熄灭时,玻璃窗上映出年轻医学生疲惫的侧脸,他合上《局部解剖学》的瞬间,窗外急救车的蓝光正掠过急诊大楼。

一、理想主义的黄昏

"昨天收到第37封拒信时,我正站在解剖台前给学弟示范神经剥离术。"林然用镊子戳了戳实验报告单上的油渍,那是混合着福尔马林味道的眼泪,"主任说我的缝合技术比住院医师还标准,可三甲医院的招聘系统只认硕士学历。"

凌晨三点的示教室永远亮着灯,上百个林然在这里折叠青春。他们熟记每块骨骼的拉丁文名称,能闭着眼睛画出颅底血管网,却在毕业季的电子简历筛选中,被"学历不足"的红色标签永远钉在候诊区。

二、规培迷宫里的普罗米修斯

当28岁的规培医生陈薇第11次在值班室昏睡过去时,监控屏幕显示她当月累计工作278小时。"每月3800元补贴要分2000给合租床位。"她笑着展示手机相册——白大褂口袋里塞着葡萄糖注射液,这是她对抗低血糖的秘密武器。

这座号称"医生摇篮"的顶级医院,规培流失率正以每年15%的速度攀升。那些曾在希波克拉底誓言前热泪盈眶的年轻人,最终带着病历本厚的黑眼圈逃离。他们不是输给繁重的临床工作,而是败给了生存尊严与职业理想的天人交战。

三、被遗忘的毛细血管

在西南某县医院,产科主任老张已经连续三个月独自值夜班。诊室墙上的排班表写满红叉,像张失血过多的心电图。"去年分来个本科生,看到手术室锈迹斑斑的无影灯,第二天就拖着行李箱回了省城。"他擦拭着1987年购置的胎心监护仪,仪器外壳上的红十字漆皮斑驳如皱纹。

这里的手术室需要能徒手修补子宫破裂的全能战士,但招聘系统永远在等待持有规培证的凤凰。当大医院的虹吸效应抽干基层医疗的血液,那些真正需要医生的地方,正沦为现代医学地图上的无人区。

四、系统失灵的病理报告

教育断层:五年制本科正在沦为"医学预科",临床思维训练让位于考研应试

规培悖论:36个月的低偿劳动,正在筛选出最"耐受"而非最优秀的医者

资源错配:三甲医院的门诊量是社区的47倍,但全科医生数量不足儿科医生的1/5

五、在至暗时刻寻找星光

在云南怒江峡谷,村医马桂芳的摩托车里程表定格在189764公里。这个卫校毕业的"赤脚医生",用20年时间证明了:有时候,一双沾满泥土的白球鞋,比锃亮的听诊器更能触摸生命的脉动。

当我们争论"该培养多少博士"时,浙江某县域医共体正在尝试"订单式培养"——让乡镇卫生院参与医学院招生面试。这些未来将扎根基层的医学生,从大一开始就学习如何在资源有限时做出最优临床决策。

这代医学生正站在历史的三岔路口:是继续在内卷中修炼屠龙术,还是勇敢地成为分级诊疗体系的筑基者?当我们在键盘前感慨"医生都去哪了"时,或许应该先问问:医疗系统这个生命体,是否正在排斥它最需要的干细胞?

如果你曾在凌晨的急诊室遇见满眼血丝的年轻医生,请在评论区点亮❤️,让这些在系统夹缝中坚持的身影被看见