当代人的矛盾总是藏在穿衣镜里 —— 有人对着美颜相机反复调整角度,为脸上的一颗痘痘焦虑到失眠;也有人套着起球的旧卫衣穿梭在写字楼,坚信 “有趣的灵魂不需要皮囊加持”。

这两种极端,恰恰暴露了我们对 “打扮” 的认知误区:要么将其异化为取悦他人的工具,要么贬低成肤浅的无用功。

殊不知,好好打扮自己,本质上是一场关照内心、修炼品格的修行。

老子在《道德经》中说 “外其身而身存”,看似超然物外的道家思想,实则暗藏对自我修养的深刻理解。

当我们开始认真对待自己的外表,并非是陷入物质主义的漩涡,而是在完成一场与自我的对话。

清晨梳妆台前的十分钟,不是机械地涂抹粉底,而是在梳理思绪、整理心情;挑选服装时的反复斟酌,也不是为了追赶潮流,而是在寻找与当下心境最契合的表达方式。

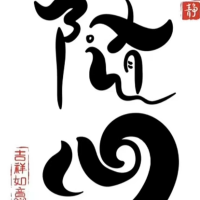

这种与外在形象的深度互动,如同书法中的运笔,看似在勾勒线条,实则是在修炼心性。

真正的打扮修行,藏在细节里的克制与平衡。

它既不是网红滤镜下的千篇一律,也不是不修边幅的任性洒脱。

就像苏轼笔下 “淡妆浓抹总相宜” 的西湖,关键在于把握恰到好处的尺度。

简约的珍珠耳钉代替夸张的耳饰,素色衬衫搭配利落剪裁的长裤,这些看似低调的选择,实则是对自身气质的精准提炼。

这种克制,何尝不是一种高级的智慧?

它要求我们在物欲横流的时代,保持清醒的自我认知,不被潮流裹挟,不被虚荣支配。

打扮更是一场与生活的温柔对抗。

当你在加班到深夜后,依然坚持敷一张面膜;在连续熬夜后,精心画个眉毛遮盖疲惫,这看似微不足道的举动,实则是在向生活宣告:即便身处泥泞,我依然有追求美好的权利。

这种对生活的不妥协,就像王阳明在龙场驿困境中依然保持衣冠整洁,是对生命尊严的捍卫,是在黑暗中为自己点亮的一盏明灯。

在社交场景中,得体的打扮是对他人无声的尊重。

《礼记》有言 “礼者,敬人也”,这份敬意不仅体现在言语行为上,更藏在你的穿着打扮里。

当你穿着正装参加商务会议,是在传递对合作伙伴的重视;当你换上简约优雅的礼服出席晚宴,是在表达对场合的尊重。

这种尊重不是流于表面的形式主义,而是对他人感受的体贴与关照,是构建和谐人际关系的基石。

这场修行的终极意义,在于实现外在与内在的统一。

就像弘一法师晚年简朴的僧袍,看似素净,却与他澄澈的内心相得益彰。

当我们通过打扮不断探索自我、提升审美,终有一天会发现,精致的外表与丰盈的内心不再是割裂的存在,而是相互滋养、彼此成就。

此时的我们,无需刻意炫耀,举手投足间自然散发出从容与自信。

好好打扮自己,不是为了成为他人眼中的完美范本,而是在日复一日的修炼中,遇见更好的自己。