引言

明代画家徐渭以“青藤白阳”之号彪炳画史,其泼墨大写意花鸟画颠覆了传统文人画的审美范式。他以狂草入画的笔墨语言、解衣磅礴的创作状态,将水墨的表现力推向极致。本文通过解构其艺术语言的革新性、剖析其美学思想的超越性、追溯其艺术精神的历史穿透力,揭示徐渭大写意花鸟画如何从技法突破升华为永恒的精神图腾。

一、解构与重构:大写意的笔墨革命

(1)破法为道的笔墨实验

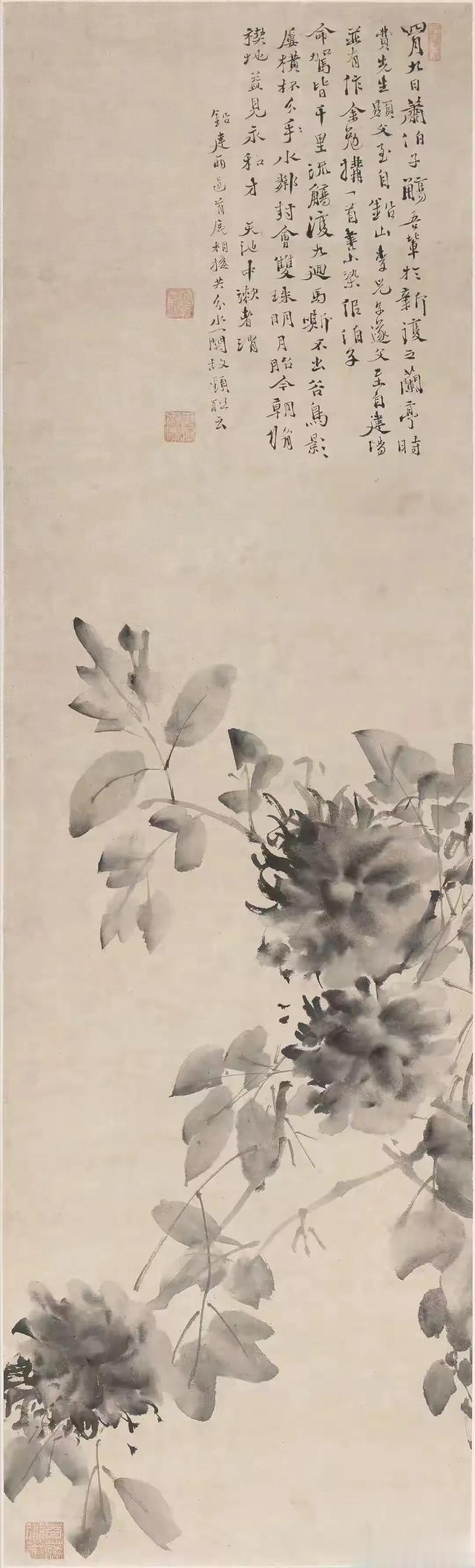

徐渭的《杂花图卷》中,葡萄藤蔓以狂草笔法一气呵成,墨色在生宣上自然晕染,形成“墨团团里黑团团”的混沌意象。他打破传统“三矾九染”的工致画法,独创“胶墨相破”技法:在未干的淡墨上点染浓墨,利用水墨相冲的物理特性,使牡丹花瓣呈现斑驳的肌理效果。这种对材料特性的极致探索,使水墨从造型工具升格为独立审美对象。

(2)空间秩序的重构逻辑

在《墨葡萄图》中,物象的物理空间被彻底解构。葡萄枝叶以书法飞白表现筋骨,果实以泼墨形成团块,题跋文字与图像相互渗透,形成“书画同体”的平面化空间。这种突破焦点透视的构成方式,与二十世纪抽象表现主义的画面结构形成跨越时空的呼应。徐渭通过“舍形悦影”的美学主张,将花鸟画从物象再现转化为心象呈现。

(3)色彩系统的精神转译

徐渭虽以水墨著称,但其《黄甲图》中蟹壳的赭石设色堪称点睛之笔。他创造性地将民间艺术中的单色平涂与文人写意结合,以“色不碍墨,墨不碍色”的原则,使色彩成为情绪符号。这种“减色美学”颠覆了宫廷花鸟的富丽设色传统,开创了以墨为主、以色点睛的新范式。

二、诗画同源:大写意的美学境界

(1)狂草笔法的意象生成

徐渭将张旭、怀素的狂草笔意注入绘画,《竹石图》中的竹枝以中锋逆笔写出,线条在疾涩转换间形成“屋漏痕”般的质感。这种将书法时序性融入绘画的空间艺术,使画面产生音乐性的节奏韵律。正如其题画诗所言:“信手拈来自有神,乱鸦飞入阵云崩”,笔墨的不可预测性恰恰成为艺术灵性的载体。

(2)悲剧意识的物化表达

《雪竹图》中折断的竹枝浸染宿墨,呈现出铁锈般的悲怆质感。徐渭通过“物哀美学”的创造性转化,使自然物象成为生命境遇的隐喻。那些在寒风中瑟缩的残荷、在暴雨中低垂的芭蕉,实则是艺术家“笔底明珠无处卖”的精神写照。这种将个体命运与自然意象深度绑定的创作方式,赋予花鸟画前所未有的情感重量。

(3)禅道精神的视觉显现

徐渭晚年作品《花卉十六种》中,物象简化为几笔浓淡墨块,达到“不似之似”的禅画境界。他融合道家“庖丁解牛”的创作观与禅宗“即心即佛”的悟道方式,在《鱼蟹图》中以空白暗示江湖,用枯笔表现芦荻,开创了“以虚写实”的东方抽象美学。这种对“空”的哲学思考,比八大山人早了一个世纪。

三、历史回响:大写意的艺术史价值

(1)文人画转型的关键枢纽

徐渭突破“元四家”以来文人画的萧散传统,将激烈的情感注入水墨语言。其《榴实图》中爆裂的石榴意象,预示了石涛“笔墨当随时代”的艺术主张。从陈淳的淡雅到徐渭的狂放,大写意花鸟画完成了从技法到精神的质变,为扬州八怪、海上画派开辟了道路。

(2)东方表现主义的先声

徐渭作品中蕴含的表现性特质,与梵高的《向日葵》形成跨文化对话。《墨牡丹图》中扭曲的花瓣造型、旋转的笔触走向,展现出类似表现主义的心理投射机制。二十世纪张大千的泼彩山水、赵无极的抽象绘画,均可追溯至徐渭的笔墨实验。

(3)现代美学的启示意义

徐渭艺术中“破坏性创造”的特质,对当代艺术仍具启示性。其《杂花图卷》中偶发性的墨迹效果,暗合现代艺术中的自动主义创作观;《荷蟹图》中物象的符号化处理,预示了图像时代的视觉表征方式。这种超前性使其成为传统向现代转型的艺术标本。

结语

徐渭的大写意花鸟画如同不熄的火焰,在四百年的艺术长河中持续释放能量。他以“舍形而悦影”的美学突破,将水墨语言从技术层面提升至哲学高度;用“墨点无多泪点多”的情感投射,重铸了花鸟画的精神维度。那些在宣纸上肆意流淌的墨痕,既是艺术家个体的生命史诗,更是中华民族审美基因的密码本。在全球化语境下重读徐渭,我们更能理解其“无声诗里颂千秋”的艺术真谛——真正的艺术革新,永远始于对传统的深刻解构,终于对永恒的精神抵达。