老话说“天有不测风云,人有旦夕祸福”,可谁又能想到,一场普通的微创手术竟会让22岁的汕头姑娘卢晓丹躺进ICU,靠呼吸机维持心跳。今年3月10日,这位怀揣生子梦的年轻妻子走进广东省第二人民医院,却在全麻苏醒时遭遇30分钟缺氧,最终被判定脑死亡。家属举着厚厚的病历本哭诉:“手术室里的报警器叫了半小时,医生护士都聋了吗?”医院一边说着“调查中”,一边强调“医护人员资质齐全”。这场悲剧背后,究竟是偶然的医疗意外,还是必然的监管漏洞?当手术室的监控“恰巧”损坏,当地方规范要求“15分钟查一次生命体征”却无人执行,我们不禁要问:白衣天使手里的救命刀,怎么就成了割裂信任的利刃?

3月10日清晨,卢晓丹特意穿了件红毛衣,丈夫笑她“做手术还讲究喜庆”。这对汕头小夫妻结婚两年,年初查出输卵管堵塞后,特意选了广州的省级三甲医院。手术室电子屏显示“14:30手术顺利结束”,家属却等到17:06才见医生慌张跑出:“人抽搐吐白沫,快送ICU!”

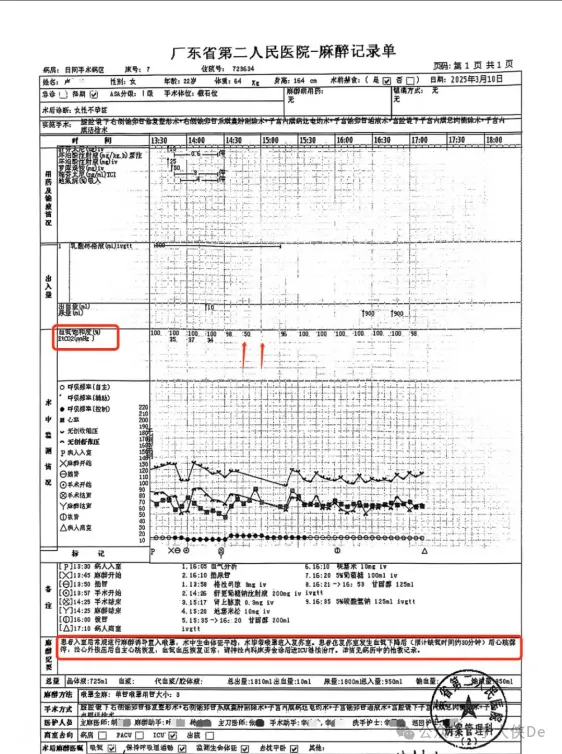

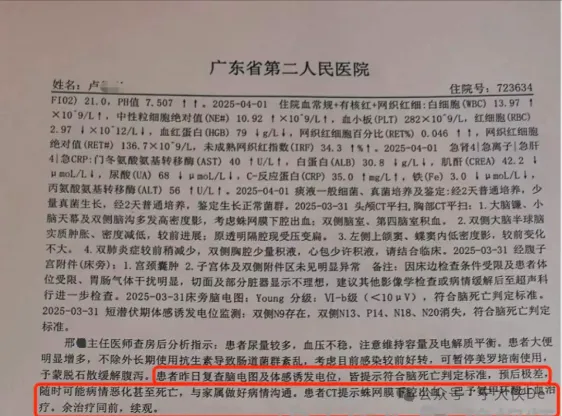

麻醉记录单上的数字令人心惊——14:45血氧从98%暴跌至50%,此后15分钟数据空白。医学常识告诉我们,血氧低于80%就可能损伤器官,而卢晓丹在生死线上挣扎了整整半小时。“复苏室医生就在旁边,仪器警报响得跟火警似的,他们倒像没事人!”家属提供的录音里,麻醉科主任承认“喉罩移位堵了氧气”,却把责任推给“观察不到位”。更蹊跷的是,涉事医生3月17日就被停职,可院方至今连姓名都不肯透露。

ICU病房外的走廊成了临时“家属宿舍”。38天里,卢晓丹的丈夫盯着手机里最后一条聊天记录发呆——手术前妻子还在商量“出院后去吃肠粉”。如今病床上的人插满管子,病例本上“脑死亡”三个字像把生锈的锁,把希望封死在黑暗里。医院一边说着“全力抢救”,一边强调“患者随时可能死亡”;家属捧着《广西全麻复苏管理规范》质问:“白纸黑字写着15分钟查一次体征,你们做到了吗?”

4月16日,记者追问时,医患科长像台复读机:“资质合法”“调查中”“会追责”。可当被问及“去年就坏的监控何时修”,对方突然“信号不好”挂了电话。这场拉锯战中,最讽刺的莫过于医院标榜的“省级三甲”招牌——家属跨市求医是为信任专业,却换来比乡镇诊所更离谱的低级失误。

业内人士透露,全国至今没有统一的麻醉复苏标准,有的医院靠“老师傅带徒弟”,有的套用十年前旧规。就像卢晓丹案中的复苏室,既没家属监督,又缺监控留证,全凭医护人员自觉。可当“停职医生在家反省”遇上“监控坏了正巧修不好”,真相恐怕要永远困在罗生门里。

这场悲剧像面照妖镜,照出了医疗体系里盘根错节的问题。当麻醉复苏室变成“法外之地”,当救命仪器沦为摆设,我们终于明白:比病魔更可怕的,是某些医务工作者麻木的神经。卢晓丹的病床前,呼吸机还在规律作响,那声音像极了时钟——每一声“滴答”都在叩问医者初心,每一下震颤都在鞭策制度革新。

古人说“医者父母心”,可父母永远不会在孩子窒息时埋头玩手机。建议国家尽快出台全国统一的麻醉管理规范,给复苏室装上“法治监控”;更要建立医疗黑匣子制度,让每台手术都有迹可循。毕竟生命不是瓷器,碎了还能修补。当我们把健康托付给医院时,交出的不只是挂号费,更是一个家庭的命运。

这件事也给普通人提了个醒:进手术室前不仅要查医生资质,还得问问“你们复苏室的监控修好了吗”。毕竟在生死场上,再光鲜的医院招牌,都比不上护士紧盯监护仪的一个专注眼神。卢晓丹的丈夫如今总念叨:“要是当时硬闯复苏室就好了。”可惜生活没有如果,就像凋谢的木棉花,再也回不去枝头绽放的春天。