2023年7月,河北省三河市住房和城乡建设局向辖区商户发布《关于规范广告牌匾颜色的通知》,明确要求商铺招牌不得使用红、蓝、黑三种底色。文件称此举为“统一城市风貌”,但未提供具体法律依据或专业色彩规划方案。据三河市燕郊镇某商业街经营者反映,该区域超过60%的店铺招牌涉及禁用颜色,部分商户刚完成装修不足三个月,更换招牌将导致直接经济损失2万至5万元不等。

三河市行政审批局官网显示,2022年该市曾推出“优化营商环境十条措施”,其中第三条明确“不得强制市场主体更换统一规格的门头招牌”。此次禁令实施前,相关部门未召开听证会或公开征求意见,仅通过社区工作人员口头传达。7月10日,有市民在三河市人民政府网站留言质疑政策合法性,市住建局回复称“该规定参照《河北省城市市容和环境卫生条例》制定”,但查阅该条例全文,未见对广告牌颜色的具体限制条款。

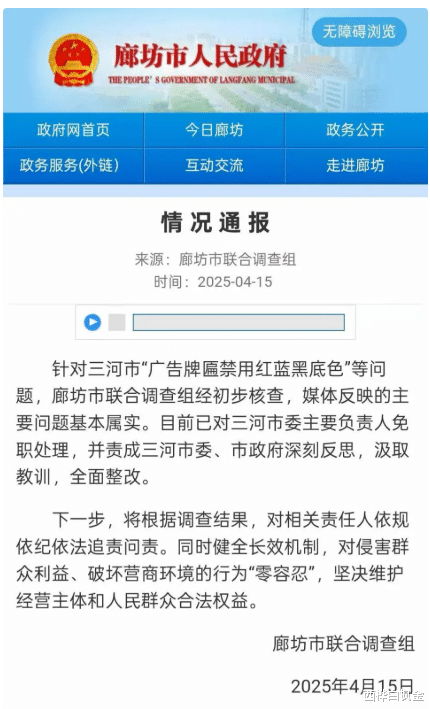

廊坊市联合调查组于7月15日发布通报,认定三河市存在“政策制定程序不规范”“脱离实际搞一刀切”等问题,决定对“三河市委主要负责人”进行免职处理。根据三河市人民政府官网公开信息,2021年8月至今,马志永担任三河市委书记职务。7月16日更新的官网“领导之窗”栏目中,市委书记信息栏显示为空白,市长伦绍金仍列在第二位。

这种不具名通报方式引发法律界讨论。《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条规定:“涉及公民、法人或其他组织切身利益的,需要社会公众广泛知晓或参与的政府信息应当主动公开。”北京师范大学政府管理学院2021年研究报告显示,在抽样调查的200起公共事件问责通报中,63%采用“相关负责人”“有关领导”等模糊表述,仅12%完整公布被问责者姓名及职务。

从政策出台到问责通报均未实现有效信息公开,这种闭环决策机制是否适应当前社会治理需求,仍需制度层面的持续探讨与实践检验。