黑夫拜爵为公士之后,还得到了100亩土地的赏赐。这次黑夫回家,也看了看自己的土地。

100亩土地有多大?足足有五、六个足球场那么大!

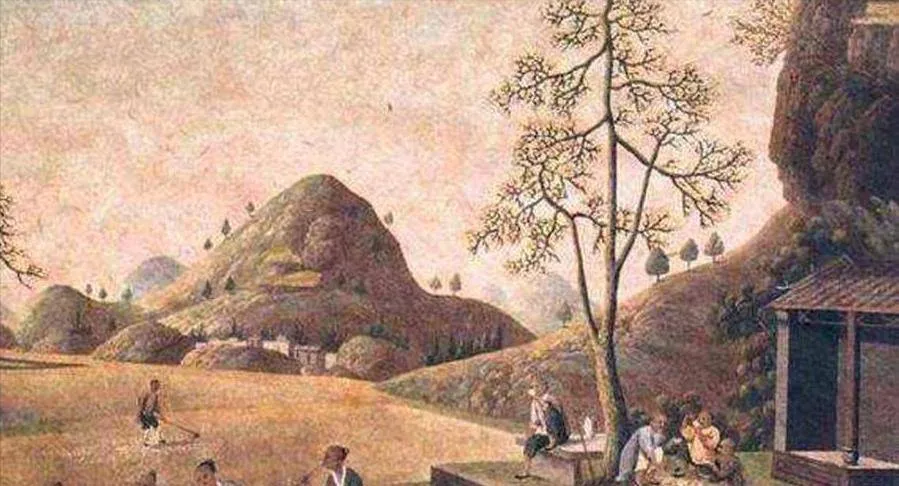

这片广阔的农田,是由一道道细细长条组成的,那些长条,就是亩。

先迈出左脚,接着是右脚,一左一右下来,就是这时代的基本距离单位:步。一步等于六尺,相当于后世的1.38米。每亩宽1步,长240步。

秦国的一大亩约为400多平米,比后世小一点。折算起来,一百大亩就是4万多平米,确实够大了。

因为秦国自从商鞅变法后,就开始实行大亩制度。和燕国、楚国、齐国的100步小亩,以及魏国的200步中亩都不一样。

究其原因,除了商鞅变法时的秦国地广人稀,要让老百姓多分些地多种粮外。大概也因为,秦国开始广泛使用牛耕,哪怕没牛的人家,也能从官府借牛耕作。而一头牛闷头拉犁,大概走上240步,才需要歇气一次,至于人,拉着犁走上一百步,你就得累趴下。

但是别开心得太早,这些地虽然分给黑夫种,但它们依然是归属国家的。

汉朝的董仲舒无根无据地脑补说秦国“改帝王之制,除井田,民得卖买”,然而黑夫回到秦国,却从未见过任何一桩买卖土地的交易,更别说契约,后世发掘出的秦简,也根本找不到类似的东西。

在秦国,土地是决不能买卖的!毕竟,只有在土地国有的前提下,授田制和军功授爵,这两个秦国的立国之基才能维持下去,至少在秦始皇一统天下,宣布“使黔首自实田”之前是这样的,农民有土地使用权,却没有所有权。

而且别以为田地大,收成就多。恰恰相反,在这时代,正因为耕地收成太少,若不分配这么多土地,是绝对养不活一家人的。

此时秦国的亩产是多少?根据《秦汉粮食亩产量考辨》里记载的汉代数据来推测。

种粟亩产2石;稻米多一点,亩产3石。

这里的“石”,指的是体积,而非重量,毕竟这年头哪有功夫做精密的称量。农民打到了谷子,舂得了米,都是往固定容积的斗、升里放,咸阳分发到各郡县的“商鞅方升”,就是这时代的标准量器,俗话说得好,升米恩,斗米仇嘛,交禾租时也是如此。

如果按重量来算,粟大概是亩产50多市斤,稻谷大概是亩产70多市斤。

这是个什么概念?

要知道现代的杂交水稻田,一亩地多的能产近2000市斤!小米的话,大面积种植,一亩也能产八九百市斤!

也就是说,这时代的粮食亩产量,大概只有21世纪的几十分之一。

生产力,前世在课本上只是一个干巴巴的词,此刻显得如此要命。人如果想吃饱肚子,亩产不能提升的情况下,只能扩大种植面积,也难怪此时平均每人占有的土地那么大。

秦国的农民,在官府委任的田官指导下,已经脱离了漫天撒种刀耕火种的阶段,开始精耕细作。《仓律》里甚至手把手地教农民,说撒种子时,稻、麻每亩用二又三分之二斗,粟、麦每亩一斗,黍子、豆每亩三分之二斗……

但即便如此,粟的产量也只是比200年前魏国的“亩产1.5石”高了一点,加上租、赋又重,顶多求个半饥不饱。

毕竟这年头没有化肥农药,带来的不是生态,而是低产。农具是木、石、骨、铜、铁各种材料混用,耕作技术也有待提高。若想有好收成,只能用水利强行提升,有郑国渠的关中,修了都江堰的CD平原,成了秦国最大的粮仓,支持着秦王发动一场又一场战争。

所以黑夫虽然有了土地,但他一点耕种的欲望都没有,还是找人来庸耕吧。

而且在秦国,庸耕的群体还是不小的,说出“王侯将相宁有种乎”的陈胜,年轻时就给人庸耕。