1927年,毛主席在湖南领导秋收起义,然由于敌我双方之间实力的差距以及当时起义之后战略目标的失误,这场起义遭受到了挫折。

无奈之下,毛主席只能带着部队来到井冈山,在这里建立新的红军根据地。

而这里,就是毛主席与贺子珍缘分的开始。

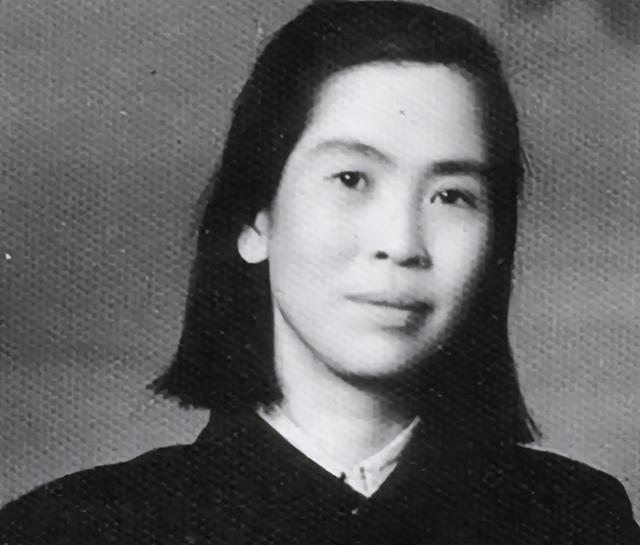

毛主席与贺子珍的十年婚姻

1928年5月,毛主席与贺子珍在井冈山结婚,成为了革命伴侣。

在往后十年的时间里,毛主席与贺子珍两人携手走过,这十年是最艰苦的十年,也是两人一生中最为幸福的十年。

尽管在这十年里面中国革命起起落落波折不断,而毛主席也在这段岁月中上上下下几度离开核心领导层,然而这些却丝毫没有使毛主席与贺子珍之间的感情受到影响。

即便是在两万五千里的长征路上,即便是在逼不得已骨肉分离的时候,两人都最终得以携手度过。

然而谁能想到,在经历了诸多的艰难困苦之后,两人却在到达延安根据地之后因为“性格上的不合”而最终走向了离婚的结局。

据毛主席的外孙女孔冬梅后来讲述,当时来到延安之后,贺子珍发现自己的文化水平跟不上,于是在思想上有着不小的包袱。

而当时中央安排贺子珍做毛主席的生活秘书这件事也让贺子珍心中多有不悦,毕竟当年贺子珍可是战场上的巾帼英雄。

当年毛主席刚上井冈山的时候,在与王佐、袁文才等人协商过程中因为彼此不熟悉,差点闹出了误会。

要不是贺子珍带着枪到现场,双方就差点打了起来。可见贺子珍当初在井冈山时候的巾帼英雄之名可不是虚的。

后来在长征的路上,贺子珍为了掩护伤员,身中17块弹片,差点因此而牺牲。

从以上两点就能看出,贺子珍这样的巾帼女英雄自然是不愿意做毛主席的生活秘书这样的工作的。

但是作为领导人的伴侣,中央这样安排也有中央的道理。所以,贺子珍便将这种怨气也都全算在了毛主席的身上。

再加上当时由于红军的宣传需要,毛主席经常要给一些年轻的女干部讲革命形势,有时候还要与一些外国友人交流。

正因如此,毛主席或许忽略当时贺子珍的感受。使得两人之间渐渐有了嫌隙。最后因史沫莱特的事情两人大吵了一架,贺子珍这才决定前往苏联的。

当然,毛主席与贺子珍婚姻的失败并非以上两点问题这样简单,但在当时,贺子珍执意离开毛主席确实多少是有些冲动的。

后来贺子珍决定去苏联,行前毛主席也曾多次地挽留,但贺子珍却执意离开。即便到了最后毛主席都没打算放弃,在贺子珍临行前还让自己的警卫员给贺子珍送过一封信。

当时看完毛主席的信之后,贺子珍没有表态,只是托毛主席的警卫员送回了一封诀别信以及一张白手绢。

至此,两人的婚姻便走向了破裂,于1939年9月正式离婚。

与毛主席离婚之后

其实当时贺子珍还怀着毛主席的骨肉,只是没有告诉毛主席罢了。要是毛主席知道的话,或许说什么也不会让贺子珍离开的。

来到苏联之后没多久,贺子珍就生下了毛主席的小儿子。

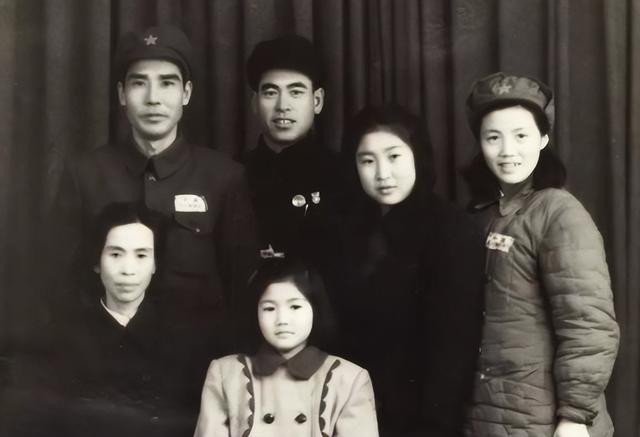

在苏联生子之后,虽然没能使得贺子珍回心转意,但是多少还是有些懊悔于当年自己的冲动。于是贺子珍便主动担负起了抚养毛主席两个孩子毛岸英和毛岸青的责任。当时一同生活在苏联的还有毛主席与贺子珍的女儿李敏。所以到后来,毛岸英与毛岸青两兄弟一直叫贺子珍“贺妈妈”。

然而遗憾的是,这个孩子在6岁那年不幸夭折。

那时候的贺子珍一人在苏联承受着丧子之痛与婚变的双重压力,生活得十分凄苦。在儿子夭折之后几乎每天都会到儿子的坟前哭泣,在这样的状态下不久之后贺子珍便因为精神问题而住进了医院。

1947年,在经历了人生的巨大变故之后,身心疲惫的贺子珍在王稼祥夫妇的帮助下从苏联回国。

回国之后,贺子珍先是住在东北,后迁居上海。

在经历了世间种种之后,回国的贺子珍也为当年自己的冲动而感到懊悔。然而时过境迁,当时毛主席已经再婚,两人也已无再续前缘的可能。但贺子珍却表示自己很想见见毛主席,哪怕只是说句话,握握手就行。

同样远在北京的毛主席对于贺子珍也很是记挂,只不过由于工作繁忙,毛主席始终没有机会去见一见贺子珍。就这样两人的见面一拖再拖,等再见的时候已经是在庐山会议上的时候了。

1959年,毛主席在庐山的“美庐”别墅见到了阔别22年的贺子珍。在见到毛主席的时候,原本心中有着千言万语的贺子珍竟一时说不出话来,只是坐在沙发上哭泣。

看到眼前的这一幕,毛主席说道:“我们见面了,你不说话,老哭,以后见不到了,又想说了!”

然而,此刻的贺子珍却始终控制不了自己的情绪,眼泪一个劲儿地往下落。见贺子珍说不出话来,最终毛主席问道:“你当初为什么一定要走呢?”

毛主席的这句话,其背后的千言万语,或许只有他与贺子珍两人心中明白。

在这次见面之后,两人算是解开了多年来的心结,此后时常通过书信交流。

虽然贺子珍已经不再是毛主席的夫人,但是作为参与过井冈山革命斗争的老革命,贺子珍在这之后多有受到中央的照顾。

唯一遗憾的是,由于当时的一些原因,在毛主席逝世的时候,贺子珍没能前来吊唁。

一直到1979年时,贺子珍才得以进京吊唁毛主席。在献给毛主席的花圈上,贺子珍的落款写的是“战友贺子珍”。

在悼念完毛主席之后贺子珍在北京短住了一段时间便回到了上海,最终于1984年离开了人世。

邓公做出指示,贺子珍的骨灰应进八宝山

1984年4月,贺子珍在上海逝世,享年75岁。

贺子珍在逝世之后,颅脑内依旧残留着当年红军长征过程中为抢救伤员而残留的几块弹片。

贺子珍去世之后,上海市委考虑到当时的政治环境等因素,建议对贺子珍的葬礼从简举行,不安排追悼会,并且骨灰就近安排在上海华龙烈士陵园内。

对于这一建议,贺子珍的后人自然是要提出反对的。贺子珍不仅仅是毛主席女儿的母亲,更是从井冈山出来的老革命。

对于贺子珍后人的反对,因为贺子珍当时虽然没有职务在身,但却是中央的直管干部。

听到了贺子珍后人的这话后,上海市委一时间也拿不定主意,尤其对于贺子珍葬礼的规格问题,更是不敢贸然做决定,于是只能上报中央办公厅。

其实中办当时对这个问题也感到很是棘手,毕竟当时贺子珍已经没有行政职务多年,显然是不能按照党的领导人规格办丧事的。但是贺子珍毕竟身份特殊,从简办理好像也不太合乎实际情况。

于是中办在进行了多次内部磋商无果之后便将这一问题上报给了邓公,请邓公定夺。

而对于这个问题,当时邓公只作了两点批示。

第一,中央领导人都要送花圈;第二,贺子珍的骨灰应放到八宝山一室。

邓公的这两点批示无疑是给贺子珍的治丧工作定下了一个基调。中央领导人都要送花圈,无疑是肯定了贺子珍在中国革命史上的地位;而将其骨灰安放在八宝山一室,就是将其后事规模放到了与中央领导同志同级别、同规模。

有了邓公的批示,中办的同志很快便开始着手关于贺子珍同志逝世后的治丧事宜。

1984年4月25日,贺子珍追悼会在上海华龙革命公墓的大厅内举行,人们怀着沉重的心情悼念贺子珍这位革命先辈。

党和国家的诸多领导人,胡耀邦、邓公、陈云、邓颖超、聂荣臻等人纷纷前来敬送花圈,以表哀思。

前来悼念的众人皆为这样一位对中国革命有着巨大贡献的女性的离开而悲痛。

这天下午,在举行完追悼会及遗体告别仪式之后,贺子珍的遗体在上海火化,此后由中央派来的专机将其骨灰送回北京。

在北京,一些未能到上海吊唁的同志早早地就等在了八宝山革命公墓,准备参加贺子珍的骨灰安放仪式。

这天,在北京八宝山革命公墓,有着不亚于上海追悼会现场的规模,前来吊唁之人无不神情肃穆地送着贺子珍走完这人生最后的旅程。