海航集团,曾经的商业巨擘,如今的破产案例,它从一家地方航空公司起步,一度跻身世界500强,坐拥34家上市公司,资产规模近万亿。

然而,巅峰之后却是巨额债务压顶,最终走向破产重整的结局,海航集团兴衰的背后,究竟隐藏着怎样的故事?

白手起家

白手起家1988年,海南从广东省独立建省,成为中国最大的经济特区,为了发展地方经济,航空业被寄予厚望。

当时,对于海南来说,航空业是个巨大的挑战,因为这行需要大量的资金投入,政府初期投入1000万成立海南航空,但一年过去,公司发展停滞不前,这成为当地政府的心头之患。

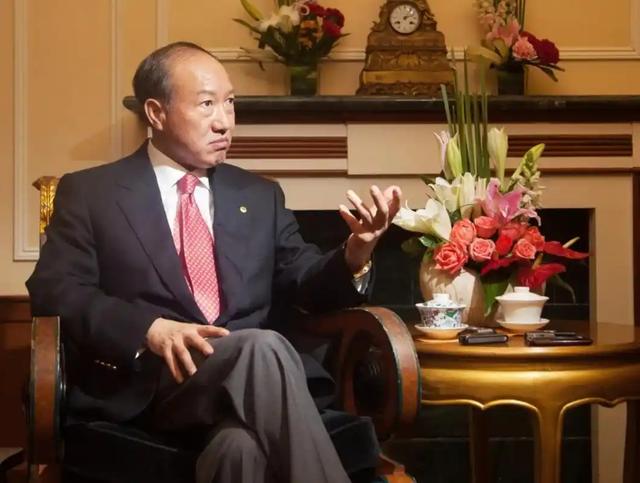

在这样的背景下,王健和陈峰登上了舞台,他们是当时下海经商的民航局干部,敏锐地嗅到了海南航空的潜力。

两人理念一致,携手接管了海南航空,他们凭着对市场的敏锐洞察和灵活的资金运作,带领海南航空快速崛起。

短短几年时间,海南航空就发生了翻天覆地的变化,他们经历了2003年非典疫情,和经济危机的双重考验,凭借过人的口才和商业智慧,成功化解了资金危机。

在央企航空公司稳居行业前三的情况下,海南航空作为民营航空的领头羊,在股市上也表现抢眼。

资本纷纷涌入,融资,并购,海南航空一步步发展壮大,最终成为海航集团,这时的海航,意气风发,野心勃勃。

2009年时,这家公司旗下有200多家企业,到了第二年,这个数字猛增到600多家,几乎每天收购一个半公司。

然而,王健和陈峰,这对曾经并肩作战的伙伴,也在这场急速扩张中,逐渐走向了分裂,随着权力欲望的膨胀,王健开始排挤陈峰,最终把他架空,彻底掌控了海航集团。

只不过让谁都没想到的是,几年后,王健在法国却意外跌落悬崖去世了,海航集团一下子失去了领头人。

为了稳定局势,之前被边缘化的陈峰又被请回来,重新担任集团董事长,此时的陈峰,对海航集团的未来充满了期待。

2017年,海航集团位列世界500强,旗下上市公司多达34家,风光无限,但他很快发现,自己接手的,是一个千疮百孔,负债累累的商业帝国。

曾经风光无限的海航,如今负债2000亿,流动性危机严重,陈峰上任后,对集团进行了彻底改革,把王健的亲信都换掉了,他试图力挽狂澜,但海航集团的困境远比他想象的要严重。

负债累累

负债累累海航集团的迅速扩张,其实是靠着大量的借贷和高风险投资来推动的,他们利用资本市场,大肆并购,涉足航空、酒店、金融、房地产等多个领域,构建了一个庞大的商业帝国。

这种模式在经济繁荣时期,能够带来超额的收益,但在经济下行或遭到外部冲击的时候,是根本承受不住的。

随着国家开始收紧金融监管,限制企业盲目对外投资,这对于高度依赖外部融资的海航来说,无疑是致命一击。

为了缓解压力,海航开始大规模出售资产,但依然无法填补巨大的资金缺口,2020年,新冠疫情的爆发更是雪上加霜。

全球航空业遭受重创,海航的经营状况进一步恶化,亏损不断扩大,曾经的辉煌,如今变成了难以承受的重负。

海航集团的危机,也给曾经和他们合作的数百家企业和银行,带来了巨大的冲击,为了避免更大的金融风险,政府不得不介入,协调各方力量,共同参与海航集团的破产重整。

这是一场史无前例的企业拯救行动,涉及的资金规模和企业数量,都创下了历史记录,政府的意图很明确,稳住海航,就是稳住金融市场,稳住经济大盘。

因为海航集团的破产重整,并不是简单的企业倒闭,海航集团自身的规模庞大,和众多企业和金融机构有着千丝万缕的联系。

海航的问题就像推倒了多米诺骨牌的第一张,可能会影响整个市场的稳定,因此,政府主导下的破产重整,并不仅仅是为了拯救海航一家企业,更是为了维护金融稳定,保护市场秩序。

方大集团临危受命,接手了这个摇摇欲坠的商业帝国,陈峰和他的儿子陈晓峰,也被迫出局,曾经一手缔造的海航王国,最终和他们再无瓜葛。

方大接手后,开始了一系列的改革,他们对海航的资产进行重组,优化业务结构,降低负债率,同时,他们也对海航的管理层进行了大换血,引入新的管理团队。

海南航空也更名为“海南航空控股股份有限公司”,彻底和海航集团划清了界限,开启了新的篇章,在政府和方大集团的共同努力下,海航逐渐走出了困境,重新焕发了生机。

海航集团的兴衰,也折射出了,民营企业在发展过程中的一些普遍问题,在改革开放初期,民营企业凭借着灵活的机制迅速崛起,成为我国的经济重要支柱。

然而,在快速发展的过程中,一些企业也暴露出管理不规范、风险控制意识薄弱等问题,海航集团的问题,就反映出了那种“豪赌”模式的弊端。

这种高杠杆运作模式,在经济上行期可以带来丰厚的利润,但一旦市场环境发生变化,就会面临巨大的风险,这也说明,一个健康的企业,必须建立完善的治理结构,确保权力运行的规范和高效。

总结

总结海航的陨落,不是终点,而是一个新的起点,它的故事也警示着后来者,在时代的浪潮中,只有保持清醒的头脑,企业才能走的长远。

信息来源: