春风送暖迎君归,桃李芬芳颂师情。北京市古城中学皮建民老师和邓加老师圆满结束了为期7个月的内蒙古莫旗地区支教工作,于4月14日上午正式返回学校,重归工作岗位。

上午,学校举行了温馨而庄重的欢迎活动。在全体师生的共同见证下,学校于升旗仪式环节特别安排了为两位老师献花的环节。鲜艳的花朵,承载着全校师生对两位老师深深的敬意与感激,象征着他们在支教工作中付出的辛勤汗水与无私奉献。

随后,全体干部为两位老师召开欢迎仪式,工会主席孙志田主持。首先由校长林乐光致辞,林校长对皮建民老师和邓加老师圆满完成支教任务表示衷心的感谢和热烈的欢迎,两位老师用爱心和耐心,为孩子们点亮了知识的灯塔,让孩子们在知识的海洋中遨游。他们的付出和努力,不仅为当地的孩子们带来了知识的滋养,也为学校的支教事业增添了浓墨重彩的一笔。

党总支书记唐翠萍也高度赞扬了皮建民老师和邓加老师在内蒙古莫旗地区支教期间的辛勤付出和卓越表现,两位老师克服了诸多困难,展现了高度的责任心和敬业精神,为当地教育事业的发展做出了重要贡献。唐书记表示,学校将继续支持和鼓励教师参与支教工作,为贫困边远地区的教育事业贡献力量。

接着,两位老师分别发言。他们分享了在支教期间的所见所闻、所思所感。皮建民老师说:“支教的这段经历是我人生中最宝贵的记忆之一。在莫旗,我看到了孩子们对知识的渴望,也看到了当地教师们的辛勤付出。虽然条件艰苦,但孩子们的纯真和努力让我深受感动。这段经历让我更加坚定了作为一名教师的责任和使命,我也会将这段经历化作动力,继续在教育的道路上前行。”邓加老师也感慨地说:“支教让我深刻体会到了教育的力量。在莫旗的日子里,我和孩子们建立了深厚的感情。他们的成长和进步是我最大的收获。回到学校后,我会将支教的经验和感悟融入到日常教学中,为更多的孩子带去更好的教育。”

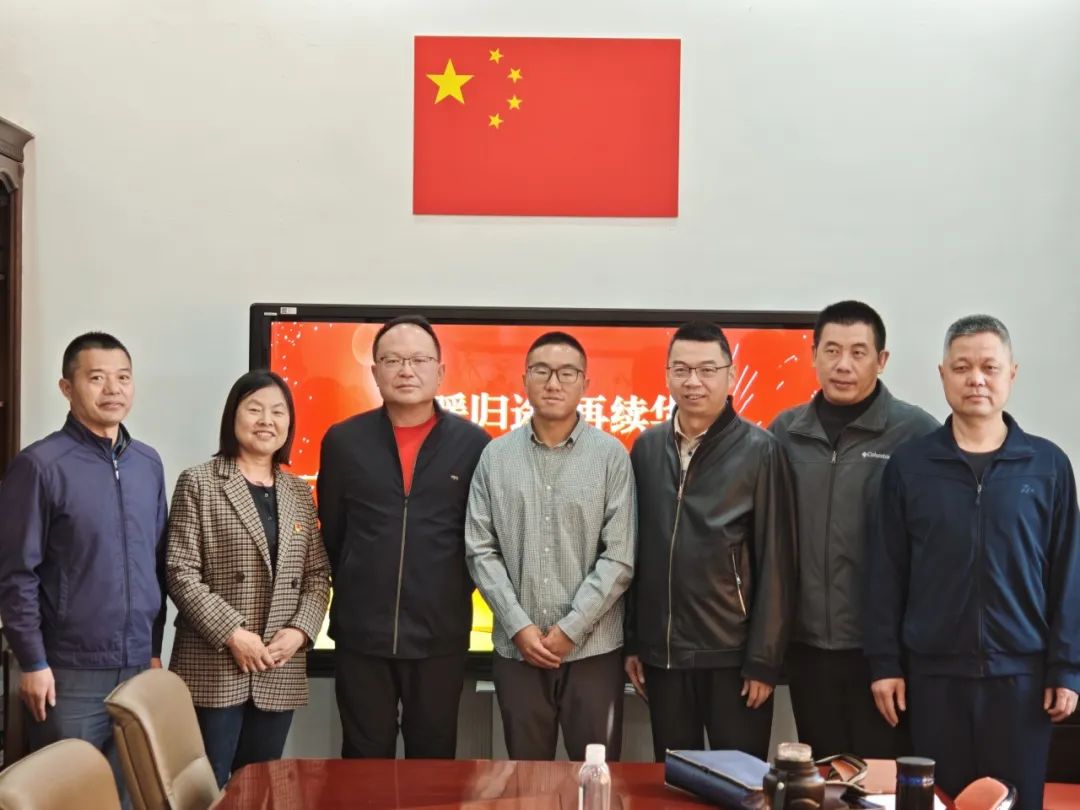

最后,校领导为两位老师赠送了纪念品,并与他们合影留念。这份纪念品不仅是对两位老师支教工作的肯定,也是对他们这段难忘经历的纪念。合影留念的瞬间,定格了师生们对两位老师的敬意和祝福,也见证了两位老师在支教道路上的辛勤付出和收获。

皮建民老师和邓加老师的支教归来,不仅为学校带来了新的活力和经验,也为学校的教育事业注入了新的动力。相信他们会在未来的教育工作中继续发光发热,为更多的孩子带去知识和希望!

在这场温暖的欢迎仪式背后,是皮建民、邓加两位老师扎根莫旗七个月的躬身耕耘。让我们循着时光的足迹,一同走进他们用汗水与智慧书写的支教工作纪实。

雪域丹心:皮建民老师莫旗支教纪实

2024年8月,皮建民老师跨越千里,从北京来到内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗的尼三中,开启了一段为期七个月的支教生涯。这段旅程不仅是一次教学实践,更是一场与自然、文化、人情交织的深刻体验。

初至莫旗:适应与融入

初到莫旗,皮老师与支教团队在教育局的接待下安顿下来。从购买生活用品到八人轮流做饭,团队迅速适应了当地生活。8月31日,尼三中召开教职工大会,皮老师被任命为初一地理协作组组长,承担初一和初二多个班级的地理教学任务。整理办公室、领取教材、备课……忙碌中,他感受到肩上沉甸甸的责任。

教学相长:课堂内外的探索

9月1日,学生们陆续返校。皮老师的课堂从地理知识延伸到实践考察——他与当地教师前往尼尔基水库,观察到水体富营养化现象,将环境问题融入课程设计。教学中,他注重互动与创新,10月30日的校级公开课上,他以生动的讲述赢得师生好评。除了授课,皮老师还担任“师父”,指导新教师于雅丽备课,共同打磨课堂细节。

文化交融:脚步丈量北疆

支教不仅是教学,更是文化的双向奔赴。中秋假期,皮老师与同事驱车穿越呼伦贝尔草原,探访古城、湿地与鄂伦春族聚居地;周末,他们走进扎龙自然保护区观赏丹顶鹤,在达斡尔民族博物馆触摸历史脉络。冰雪覆盖的冬季,他与魏老师踏足中国最北点漠河,在极寒中感受北疆的壮美。这些经历让他对少数民族的风俗与自然景观有了更深的理解。

风雪考验:坚守与温情

莫旗的寒冬给支教生活增添了挑战。11月的大雪让校园银装素裹,气温骤降至零下十几度,学校一度停课。皮老师每日清晨值周,在楼道维持纪律,与学生共同抵御严寒。12月,教育局领导专程慰问支教团队,肯定了他们的付出。面对极端天气,当地教师的热情关怀——如寄来厚被、共度节日——成为温暖人心的力量。

离别与收获:七个月的成长

2025年3月,支教临近尾声。学生们为皮老师举办了感人的欢送会,一张张稚嫩的脸庞写满不舍。回望这段时光,他感慨万千:在零下30度的严寒中备课,在民族园歌舞中感受多元文化,在课堂内外与师生结下深厚情谊。七个月的坚守,让他领悟到教育的意义不仅是传授知识,更是心灵的联结与成长。

正如皮老师所言:“这段旅程让我见识了北疆的冰雪与热情,更让我明白,教育是一束光,无论照向何处,都能点亮希望。”莫旗的雪,落在他肩头,也落在了记忆深处,成为一份永不褪色的珍藏。

邓加老师的莫旗支教纪实:

2024年8月,古城中学教师邓加肩负教育使命,远赴内蒙古莫旗尼尔基第三中学支教。他以古中人的坚韧与热忱,交出了一份饱含温度与分量的答卷:用“师带徒”机制为当地培养教学骨干;他顶风冒雪清扫校园、创新“行走的课堂”传承民族文化,更以“石榴花开”志愿服务和家访行动叩响学生心门。

担任初二历史学科组组长,带领团队教研备课。通过学校“青蓝工程”师带徒引领新教师成长,确保支教结束后教学的延续性。

一对一帮扶优化教学设计,指导组内教师打磨课件,助力组内教师参加旗级教学竞赛。

完成校级公开课和旗级“核心素养”示范课,将先进教学理念融入当地课堂,惠及全校乃至全旗教师,促进教学改革深化。

联合语文学科设计“行走的课堂”,带领学生两次走进达斡尔民族博物馆,开发研学任务单,以本土文化拓宽学生视野。

莫旗冬季漫长,气候寒冷。邓加老师与支教同伴组建起互助小集体,和老师们轮流买菜做饭、打扫驻地、扫雪铲冰,让支教团队在苦寒之地也有了家的温暖。

暴雪后的清晨,在全校师生到校前,与支教同伴提前铲雪,为全校师生开辟安全通道,用行动传递温暖与责任感。

参与“石榴花开红,籽籽同心亲”教师志愿服务,关心家庭困难学生成长;联合班主任家访了解学生需求,给予支持,成为学生成长路上的重要引路人。

在校庆四十周年中参与诗朗诵,与当地教师同台献艺,并学习达斡尔民族舞蹈,与师生共庆多元文化交融。

支教期间与学生朝夕相伴,与当地教师结下深厚情谊。临别前,邓加老师鼓励学生“以北京高校为理想坐标,用知识叩响更广阔天地的大门”,这既是对学生奋斗的激励,亦是对这片土地未来的深情守望。

风雪见证初心,丹心不负使命。邓加老师七个月的支教时光虽短暂,却在莫旗大地留下了古中教育者的深情烙印——课堂上,他是学生眼中“会带我们走进博物馆的历史老师”;校园里,他是师生心中“暴雪中第一个扛起铁锹的人”;在京蒙协作的长卷上,他更是“用文化搭桥,以情怀铺路”的践行者。