电视剧中看到的古代穷人吃得津津有味,米饭、素菜、甚至热气腾腾的汤?现实可远没有那么美好。

古代穷人每天的餐桌上,可能连一口正经的饭菜都难以找到。那些所谓的“食物”,有些甚至让你失去胃口。

到底他们吃的是什么?这些食物的味道、口感,甚至生存的挑战,远超你想象的苦涩。

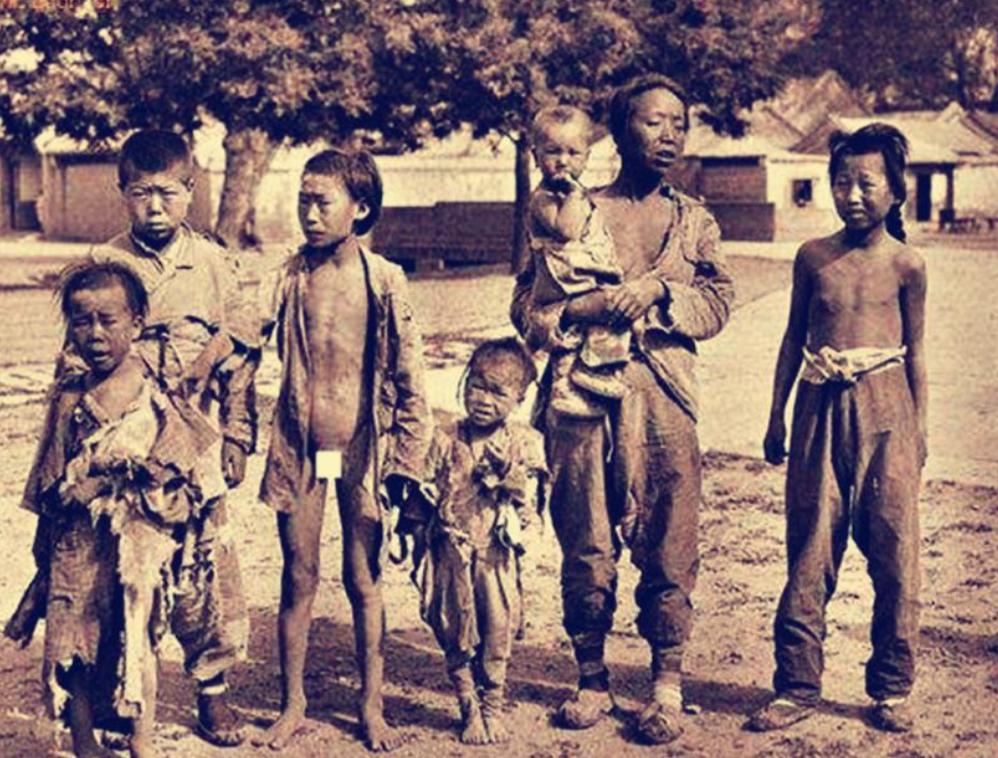

饥荒年代是普通百姓最为艰难的时期。当田地颗粒无收,人们不得不想尽办法填饱肚子。古代将灾害按范围分成大灾、中灾和小灾。

大灾时期,饿殍遍野,受灾面积往往超过七成;中灾波及四到七成地区;小灾则波及四成以下地区。

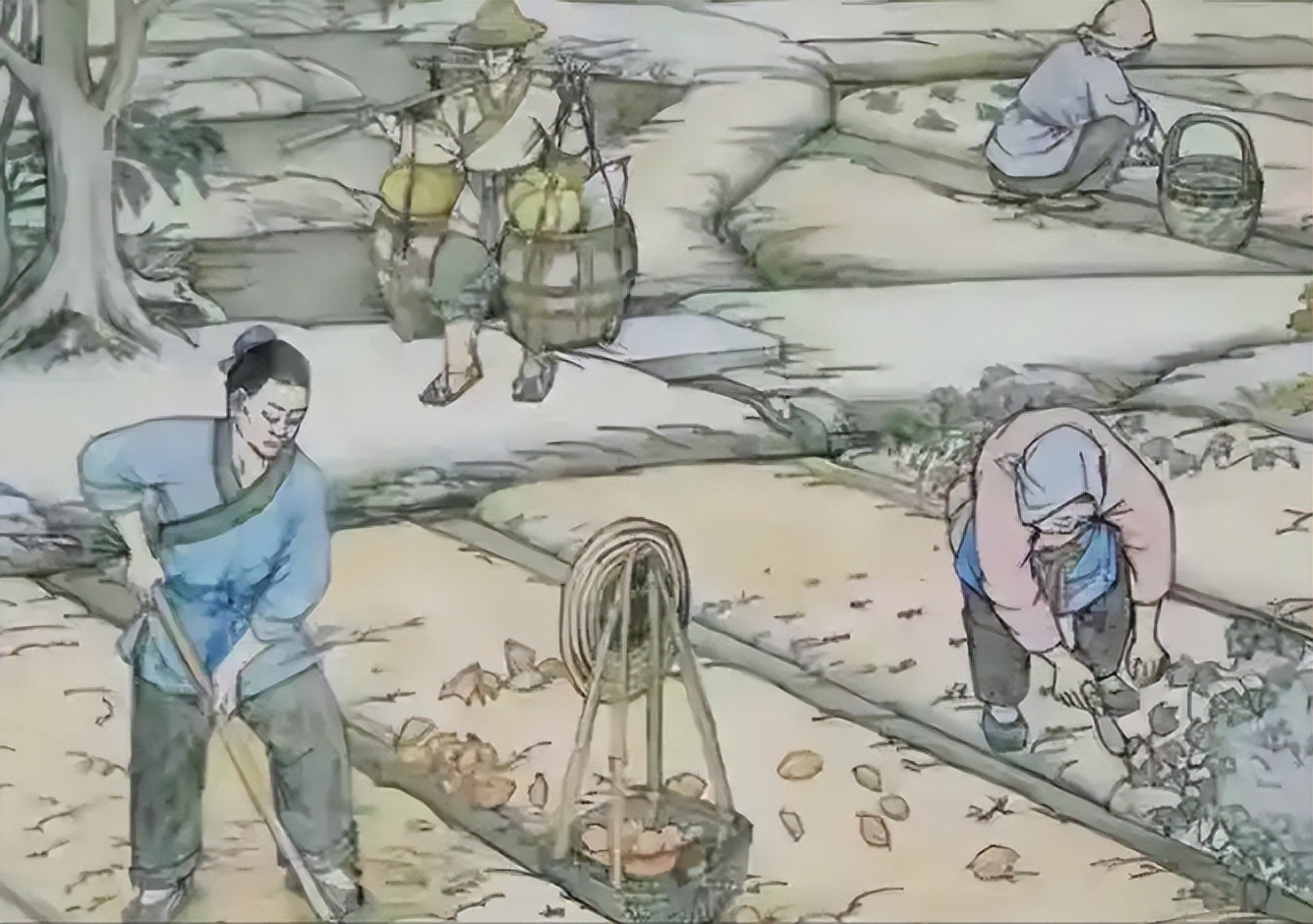

灾年里,野菜成了百姓的救命稻草。春天的野蒜、蒲公英、荠菜,夏天的马齿苋、灰灰菜,秋天的野菊花根,冬天的野草根,都被人们挖来充饥。

更严重的饥荒时,树皮也成了食物。松树、榆树和槐树皮被剥下,晒干磨成粉,添加少量粮食一起煮食。

最令人心痛的是,当连野菜树皮都所剩无几时,人们只能靠食用"观音土"度日。

这种高岭土能暂时缓解饥饿感,但毫无营养价值,长期食用会导致严重疾病,甚至死亡。

古书《救荒本草》和《野菜谱》详细记载了这些度荒食物,是古人与饥饿斗争的血泪史。

与现代人的三餐制不同,古代普通百姓普遍实行一日两餐制。这两餐被称为"朝食"和"飧食",大约相当于现在的上午九点和下午四点。

为何是两餐?这与生产力水平密切相关。古代农业生产条件有限,人均粮食产量低,两餐制是节约粮食的无奈之举。

另一个原因是劳作安排。古人"日出而作,日落而息",早上出工前吃一顿,傍晚收工后吃一顿,正好与农事劳动节奏吻合。

这种饮食规律也影响了人们的身体状况。长期营养不足,普通百姓身材普遍偏矮,发育不良情况常见。

考古发掘的古代平民骨骸显示,成年男性平均身高往往不足一米六,女性则更矮,这与现代人有明显差距。

中国古代的"五谷"指的是稻、黍、稷、麦、菽(大豆)。不同时期,主食谷物有明显变化。

最早期,黍(黄米)和稷(粟米)是北方地区的主要粮食,这两种耐旱作物在原始农业条件下也能有稳定收成。

周朝后期,小麦开始在中国北方地区种植。然而,受限于加工技术,小麦多是煮成粥或蒸成饼,而非现代常见的面条和馒头。

直到唐朝,随着水力石碾的普及,面粉产量提高,面食才逐渐普及。

南方地区则主要种植水稻。但即使到了宋元时期,精白米也主要是富人享用,普通百姓多吃糙米或掺杂野米的混合饭。

元明清时期,尽管农业生产有所发展,粗粮仍是大多数普通家庭的主食。

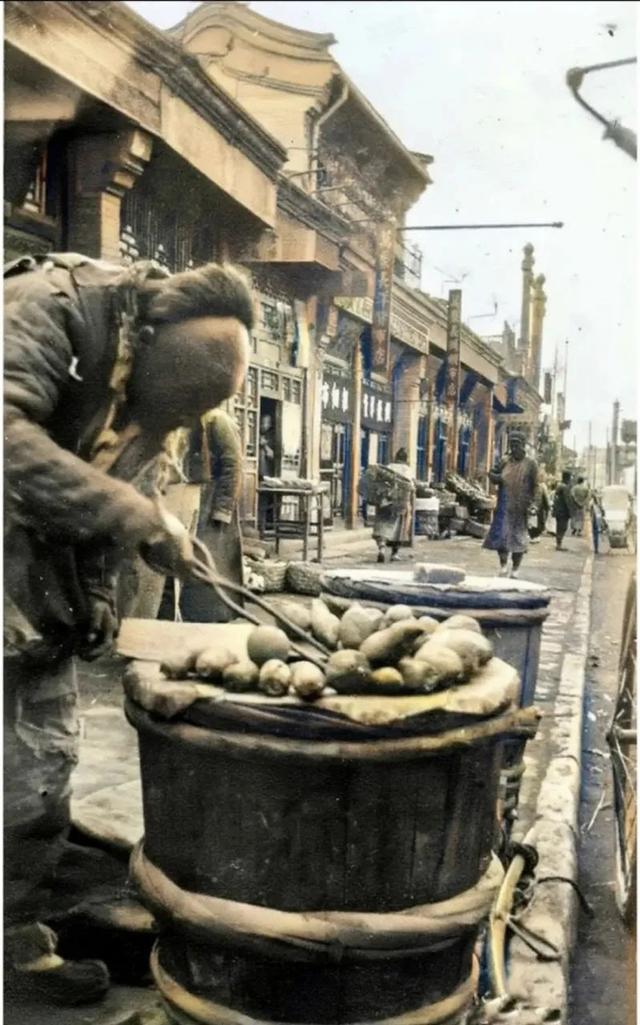

现代人做菜时随手就能添加各种调味料,但在古代,调味品是极为珍贵的物资。尤其是盐和油,更是普通百姓家中的"奢侈品"。

食盐在古代是重要战略物资,由官府专营。唐宋时期实行"盐引制",民间不得私自生产贩卖。

普通百姓买盐需要花费相当一部分收入,因此平日做饭多是少放或不放盐,只在特殊场合才舍得多用一些。

食用油更是稀缺资源。古代主要使用菜籽油、芝麻油和豆油,这些油料作物产量有限,且榨油技术效率低下。

普通家庭做菜时,往往是锅底刷一层薄油,或者几家合用一小壶油。有谚语称"油比黄金贵",并非夸张之词。

明朝晚期是中国饮食史上的一个转折点。大约16世纪后期,红薯、土豆和玉米这三种原产于美洲的作物被引入中国,逐渐改变了普通百姓的饮食结构。

红薯最早由菲律宾传入福建,因其适应性强、产量高,迅速在南方推广。清代《闽书》记载:"红薯一亩收获可达数千斤,为稻米十倍"。

土豆则在17世纪传入云贵高原,成为高寒地区的重要粮食。玉米也在同一时期传入,在山区丘陵地带广泛种植。

这些新作物的特点是单位面积产量高、耐旱耐贫瘠,正好适合中国人多地少的国情。

它们被称为"救荒三宝",大大提高了粮食总产量,缓解了人口增长带来的粮食压力。

不过,即使有了这些高产作物,由于人口增长快、土地分配不均、赋税沉重等原因,普通百姓的饮食状况直到近代才真正得到根本改善。

今天当我们抱怨"今天吃什么"时,是否想过古人曾为一餐温饱而挣扎。

了解古代普通百姓的真实饮食史,不只是对历史的尊重,也是对当下美好生活的珍视。

每一粒粮食背后,都有前人辛勤劳作的汗水,这份"舌尖上的历史"提醒我们感恩当下,珍惜粮食。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。