在这个5G信号比阳光更无处不在的时代,我们的孩子正经历着一场前所未有的"快乐绑架"。记得我们小时候,放学铃声就是冲锋号,书包往家一甩就成了野孩子。那时候的快乐多么简单——跳皮筋跳到晚霞满天,捉迷藏藏到妈妈拿着扫把满街找。可如今走进任何一所小学,课间操场上再也听不见那种银铃般的嬉闹声,取而代之的是一片低头族的沉默,和偶尔爆发的"家人们谁懂啊"的短视频洗脑神曲。

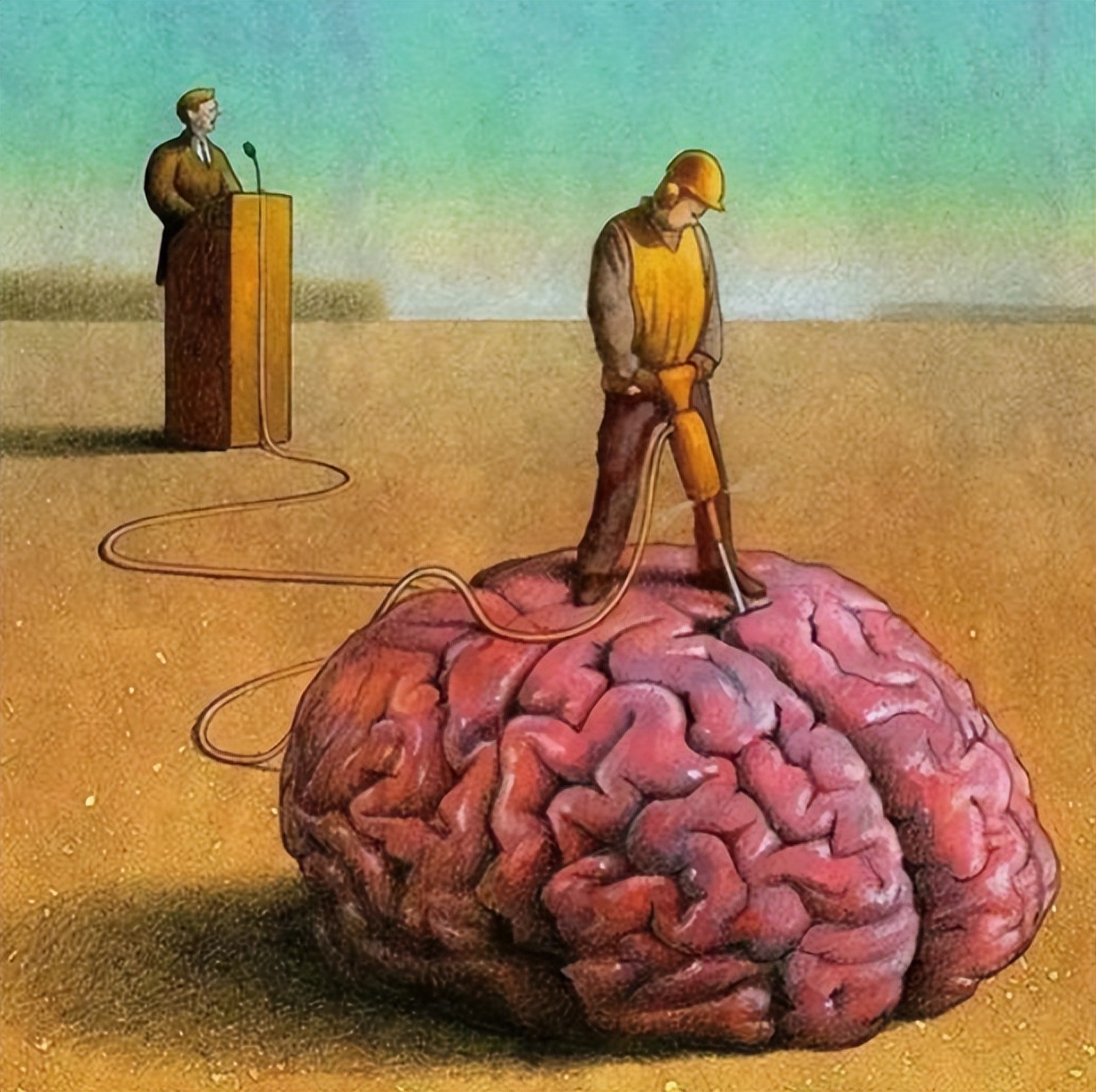

美国战略家布热津斯基曾提出那个著名的"奶头乐"理论,如今正在中国校园里上演着超现实版本。孩子们含着"电子奶嘴"长大,他们的拇指比小腿肌肉更发达,对短视频BGM的敏感度远超鸟语花香。某次我去朋友家做客,他10岁的儿子全程盯着手机,当我问"周末想去哪玩"时,孩子头也不抬地说:"就在《原神》里爬山吧,现实中的山又累又没有宝箱。"

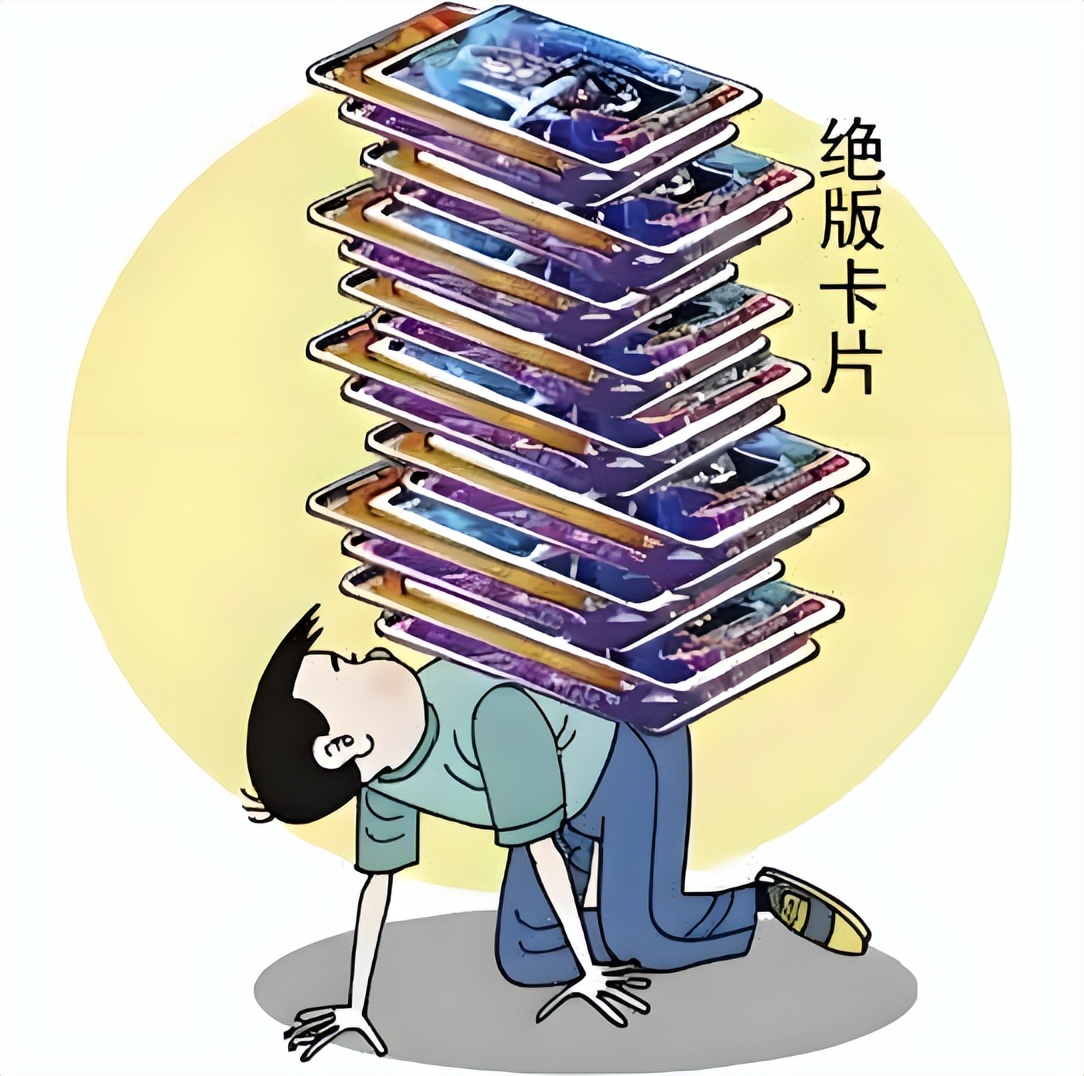

这种"数字原住民"的养成绝非偶然。游戏厂商雇佣的神经科学家们早就摸透了多巴胺的分泌规律,那些精心设计的抽卡机制、连胜奖励、每日签到,本质上都是斯金纳箱的豪华升级版。就像实验室里按下杠杆就能获得食物的小白鼠,我们的孩子在手机屏幕上每一次滑动,都在强化着这种即时满足的神经回路。某位游戏设计师私下透露:"我们不是在制作娱乐产品,而是在设计 dopamine(多巴胺)滴注系统。"

当快乐成为一场精心设计的骗局最令人心惊的是这种"快乐"的虚假性。观察一个刷短视频的孩子:瞳孔放大,嘴角上扬,时不时发出机械的笑声,像极了被输入笑气的小白鼠。可一旦拿走手机,立刻会出现戒断反应——焦躁、易怒、对现实世界的一切失去兴趣。北京某重点中学的心理老师告诉我,现在不少学生出现了"短视频思维"——超过3分钟的内容就无法集中注意力,连看部电影都要不停快进。

这种"娱乐至死"的生存状态正在重塑青少年的大脑结构。加州大学的研究显示,长期沉迷短视频的青少年,其前额叶皮层(负责自控力的脑区)的发育程度比同龄人落后2-3年。这意味着什么?意味着我们正在培养一代"数字婴儿"——生理年龄16岁,自控力却停留在13岁。就像给赛车装上自行车的刹车系统,迟早要出大事。

家长们的集体无意识讽刺的是,就在学校明令禁止手机入校的同时,多少家长正在亲手给孩子递上"电子保姆"?餐厅里常见这样的场景:大人们聊得热火朝天,孩子们人手一部手机安静如鸡。这简直是最具当代特色的黑色幽默——我们用最先进的科技实现了最原始的"让孩子别来烦我"的愿望。

更吊诡的是家长的"双标"教育。父亲瘫在沙发上刷着小姐姐跳舞,母亲沉迷于直播间抢购,却要求孩子"多看书少玩手机"。这就像两个酒鬼教育孩子要远离酒精,荒诞得令人心酸。某次家长会上,班主任让没收孩子手机的家长举手,全场齐刷刷举起手臂;接着问"自己每天刷手机少于2小时的家长请举手",会场瞬间安静得能听见呼吸声。

重建真实的情感连接

破解这个困局需要家庭全员"戒断治疗"。深圳某小学发起的"21天无屏挑战"给出了启示:最初孩子们像戒毒般难受,第七天开始注意窗外的麻雀打架,第十四天自发组织起跳房子比赛,到二十一天时,家长群里晒的不再是游戏战绩,而是孩子们用树枝搭的歪歪扭扭的树屋。这证明了一点:孩子天生渴望真实的互动,只是我们过早地用虚拟世界堵塞了这种本能。

聪明的家长正在发明新的"防沉迷系统"。有位程序员爸爸开发了"亲子联机"模式——孩子每完成1小时户外活动,就能获得30分钟游戏时间;每读完一本书,可以兑换一次抽卡机会。这种"用现实奖励虚拟"的反向操作,反而让孩子保持了对两种世界的健康认知。就像接种疫苗,用可控的接触建立免疫力。

给快乐重新下定义在某个不用加班的周末,我目睹了最动人的一幕:小区广场上,几个父亲带着孩子玩我们小时候的"木头人"游戏。大腹便便的中年男人们笨拙地单脚站立,孩子们笑得前仰后合。没有美颜滤镜,没有特效道具,但那种真实的快乐像阳光般具有感染力,连路过的外卖小哥都忍不住驻足微笑。

这提醒我们:对抗"奶头乐"不需要高科技手段,只需要回归人类最本真的互动。带孩子种一盆会死的多肉,比经营永远繁荣的《开心农场》更需要责任心;组织一场可能输掉的篮球赛,比玩所向无敌的《王者荣耀》更能培养抗挫力。真实的快乐永远带着些许遗憾和不完美,而这恰恰是虚拟世界永远无法模拟的生命质感。

在这场没有硝烟的童年保卫战中,我们最大的武器不是禁止和说教,而是向孩子证明:现实世界藏着比算法推荐更惊喜的彩蛋,人际交往中有比游戏成就更温暖的奖励机制。当孩子发现真实接触带来的愉悦感时,那些精心设计的"数字奶嘴"自然会失去魔力。毕竟,再炫酷的VR眼镜,也比不上春日里第一朵蒲公英落在掌心时的悸动。