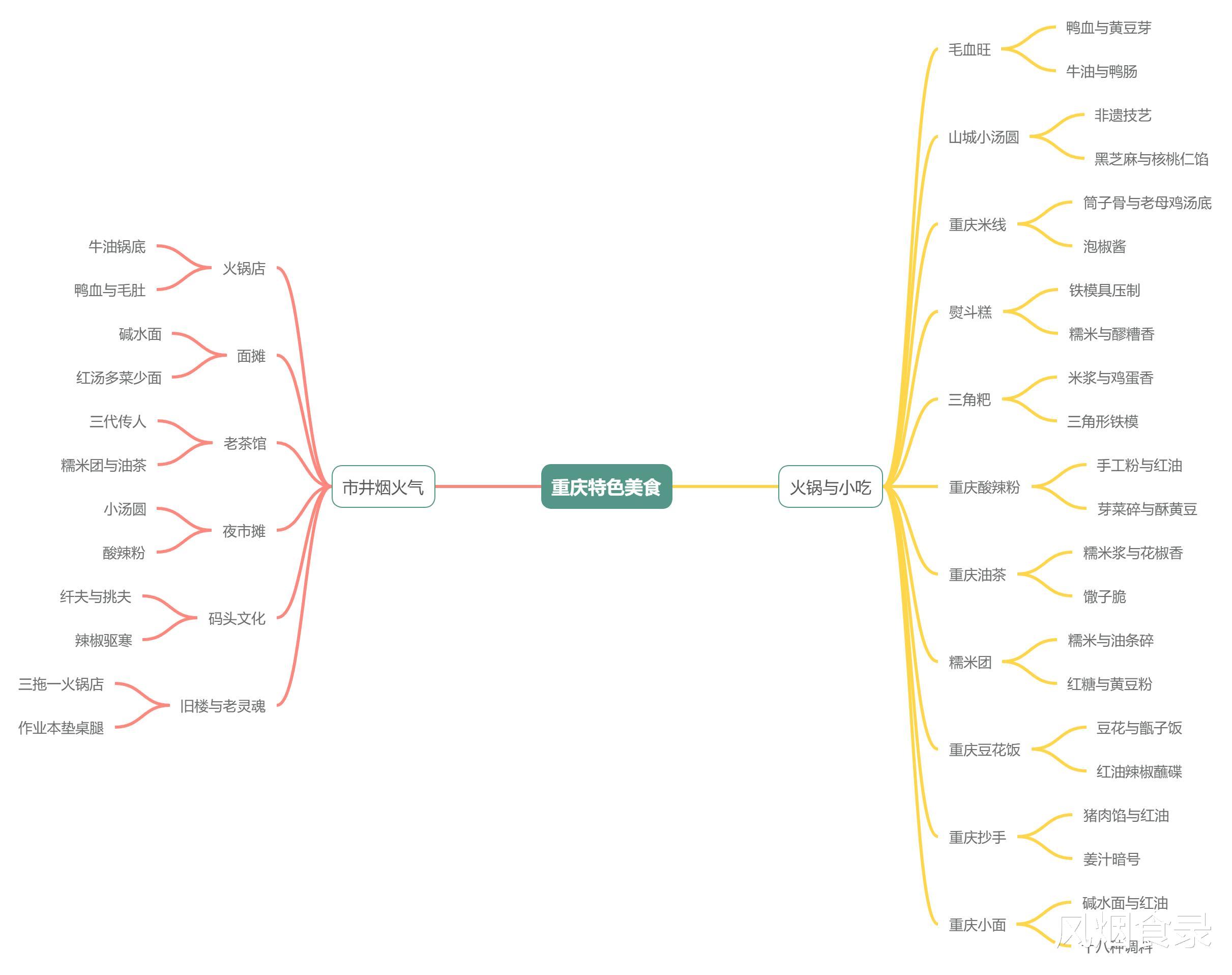

“重庆,值得“封神”的10种特色早餐,好吃还不贵,但多数人没吃过”

你闻见街角藤椒油跳进热汤的香了吗?

磁器口的张嬢嬢总说,毛血旺的鸭血要浸着晨雾切,配菜市场刚抖落露水的黄豆芽。

你看火锅店小妹拎着竹簸箕跑来:

"姐,给你留了屠场毛肚!"

牛油咕嘟咕嘟冒着情话,七上八下的鸭肠脆得像初吻。

那些藏在旧楼里的"三拖一"火锅店呀,木桌腿还垫着九十年代的作业本。

穿花围裙的老板娘总嗔你:"妹儿莫玩手机,鸭血要煮老咯!"

顺手往你碗里添两片嫩牛肉,

这是山城人说不出口的疼惜。

当深夜路灯泛起毛月亮,总有拖鞋啪嗒啪嗒奔向面摊。

"二两红汤多菜少面!"碱水面上浮着的油辣子,

是嘉陵江水流不尽的温柔。

穿汗衫的大叔嗦着面笑:"重庆的烟火气,养胃又养心。"

「山城小汤圆」

从抗战时期浙江师傅带来的“杭州小汤圆”蜕变而来,

如今已是非遗技艺认证的巴渝珍宝。

老匠人用石磨吊浆打磨出薄如蝉翼的糯米皮,

包裹着黑芝麻、猪膘油与核桃仁揉成的流心馅,在沸水中翻滚成白玉珍珠。

轻咬一口,糖油如蜜在舌尖化开,混着醪糟的香气暖到心窝,连晨雾都染上了焦糖色。

磁器口的老茶馆里,三代传人仍在手心搓着龙眼大小的汤圆,

洪崖洞的夜市摊上,青花瓷碗里升腾的热气氤氲着山城的烟火气。

「重庆米线」

滚烫的红油裹着米线滑进喉咙,这是山城人一天的热辣开场。

在朝天门码头旁开了三十年的米线摊,

老板凌晨四点吊汤,筒子骨混着老母鸡熬出奶白汤底,

再浇一勺自家炒的泡椒酱,酸辣呛人却勾魂。

据《重庆饮食志》记载,这种野性吃法源自码头纤夫,

辣椒驱寒,米线顶饱,如今成了白领和棒棒军共享的江湖。

「熨斗糕」

在重庆高低错落的石阶深处,总藏着些能掐住过客胃袋的老灵魂。

熨斗糕这名字起得刁钻,老式炭火炉上绷得油亮的铁模具一压,

米浆滋啦作响蜷成鼓胀的金黄团子,

活脱脱旧年月裁缝铺里翻出来的铜熨斗。

十八梯皱纹密布的老墙根下,

还能撞见阿婆用长柄铁夹给糕胚翻身,

刚出炉的熨斗糕烫得指尖发颤,咬开酥脆焦壳,

糯芯混着醪糟香在齿间滚成热浪

这是山城人用烟火气焊住的旧时光。

「三角粑」

重庆人舌尖上的童年密码,米浆裹着鸡蛋香在铁板上滋滋作响,烙出金灿灿的三角棱角。

这巴掌大的米糕外酥里糯,咬开是蜂窝状的绵软,

巴渝人总爱撕一半浸在豆浆里,让甜咸在舌尖跳圆舞曲。

它诞生于上世纪七十年代末,是白糕的升级版,

把米浆倒入刷油的三角铁模,烘出直角三角形的酥脆金黄。

老重庆说它像山城梯坎:三角象征天地人,铁铲翻飞间烙出市井烟火气。

清晨巷口支起的铁皮摊,蒸汽氤氲着街坊四邻的寒暄,

焦香混着乡音飘半条街,连外地游客都忍不住挤在油锅边等这一口热乎。

「重庆酸辣粉」

它诞生于两江码头的烟火里。

如今街边摊上,粗瓷碗里卧着弹牙的手工粉,

红油浮面却不呛喉,醋香里藏着醪糟发酵的微甜,

芽菜碎、酥黄豆、香菜末层层叠叠堆成小山。

这是重庆人刻进DNA的早餐仪式感。

临江门的老店凌晨三点飘香,

穿睡衣的嬢嬢和西装白领挤在塑料凳上“嗦粉”,

哧溜声中混着码头方言的嬉笑怒骂。

曾有外地游客在《舌尖上的中国》弹幕里写:

“看重庆人吃酸辣粉,像看武侠片里的豪侠饮酒。”

这碗市井味,酸得痛快,辣得敞亮,连汤带汗吞下肚,才算真正踩住了重庆的地气。

「重庆油茶」

谁说早餐只能寡淡?重庆油茶偏要给你一记勾魂的米香暴击!

这碗非遗级别的古早味,从清末挑夫"吃油茶力大如牛"的吆喝声里走来,

带着巴渝人火辣之外的温柔。

白瓷碗里,稠糯米浆裹着花椒香,

馓子脆得能听见"咔嚓",油辣子热烈,香葱翠绿,一勺下去暖胃更暖心。

老茶馆里,三代人共舀一碗的烟火气,才是山城最熨帖的晨间仪式。

「糯米团」

是重庆人清晨的温柔巴掌——糯米现舂现蒸,

裹着酥脆的油条碎和绵密的红糖,黄豆粉簌簌地落,像老码头起雾的江面。

这团暖糯从上世纪码头工人的干粮匣子流传至今,

咬开是黏糯裹着酥脆的双重奏,红糖浆顺着指缝流淌,烫得人心尖发颤。

晨雾里捧着它,看梯坎上匆匆的上班族撕咬这团甜蜜,

突然就懂了山城人的江湖气里,藏着的那一勺柔肠百转的甜。

「重庆豆花饭」

清晨的山城雾气未散,石板路边的蜂窝煤炉已咕嘟冒泡,木桶里雪白豆花随热浪轻颤。

这碗源自清末码头文化的平民美食,是纤夫劳工的“钢铁早饭”,

黄豆磨浆点卤,凝成绵扎或嫩滑两种质地,

配红油辣椒蘸碟,往冒尖的甑子饭上一扣,滚烫扎实。

重庆人吃豆花饭讲究“三过喉”:

头口豆香清甜,二口裹着糊辣壳的暴烈,末了混着咸菜扒饭,吃得额头冒汗方显痛快。

《早餐中国》拍过的老店,老板舀豆花时总要吼句“多放青椒嘛”,市井豪气扑面。

「重庆抄手」

清晨的山城还裹着江雾,老巷子里的吴抄手已经支起铁锅。

这碗抄手的江湖,要从码头工人蹲在台阶上捧碗喝汤说起。

薄如蝉翼的面皮裹着半肥瘦的猪肉,

非得用长江边长大的师傅甩出来的面皮才兜得住三捏七抖的力道。

红油是朝天椒混着汉源花椒炼的,

非得滚油泼三次才逼得出那股子钻鼻子的香,

老饕们舀汤前要拿筷子尖蘸点姜汁点在馅儿上,

这是渝中半岛传了三代人的暗号。

「重庆小面」

清晨的雾气还没散,街边板凳上已蹲满了人,

一口碱水面裹着红亮亮的辣油滑进胃里,这才是山城人打开一天的仪式感。

重庆小面生于码头,长于市井,

清末挑夫用猪油辣子拌面充饥的粗犷吃法,

竟在辣椒传入后演变成麻辣江湖。

十八种调料是暗语。

油辣子要现舂海椒炼香,花椒非得江津九叶青,连酱油都得用黄豆酿的涪陵晒油,

这口浓烈里藏着三峡船工的汗水和巴渝嬢嬢的泼辣。

央视《舌尖》拍它时,

重庆人笑:"我们吃的不是面,是耿直。"外地人总盯着豌杂牛肉浇头,

本地老饕却独爱素小面,二两水面拌着晨光,吃得额头冒汗才算过瘾。

妹儿哎!莫光顾到刷手机噻,

你看这满街的油辣子香都钻进鼻孔管咯!

火锅店嬢嬢又在吼"鸭血要化咯",面摊大叔的碱水面在红汤头打旋旋。

搞紧拈块三角粑,坐到梯坎边边,看两江游轮拖着霓虹灯嗦碗酸辣粉。

重庆的吃食硬是巴适得板,

烫嘴的吃食养胃,滚烫的人情暖心。

走嘛,搞碗小面?

我请客,你洗碗!(眨眼)